男たちの旅路

その3

- 作品:

-

男たちの旅路

1976年2月〜3月(第1部・全3回)

1977年2月(第2部・全3回)

1977年11月〜12月(第3部・全3回)

1979年11月(第4部・全3回)

1982年2月(スペシャル・全1回) - 脚本:

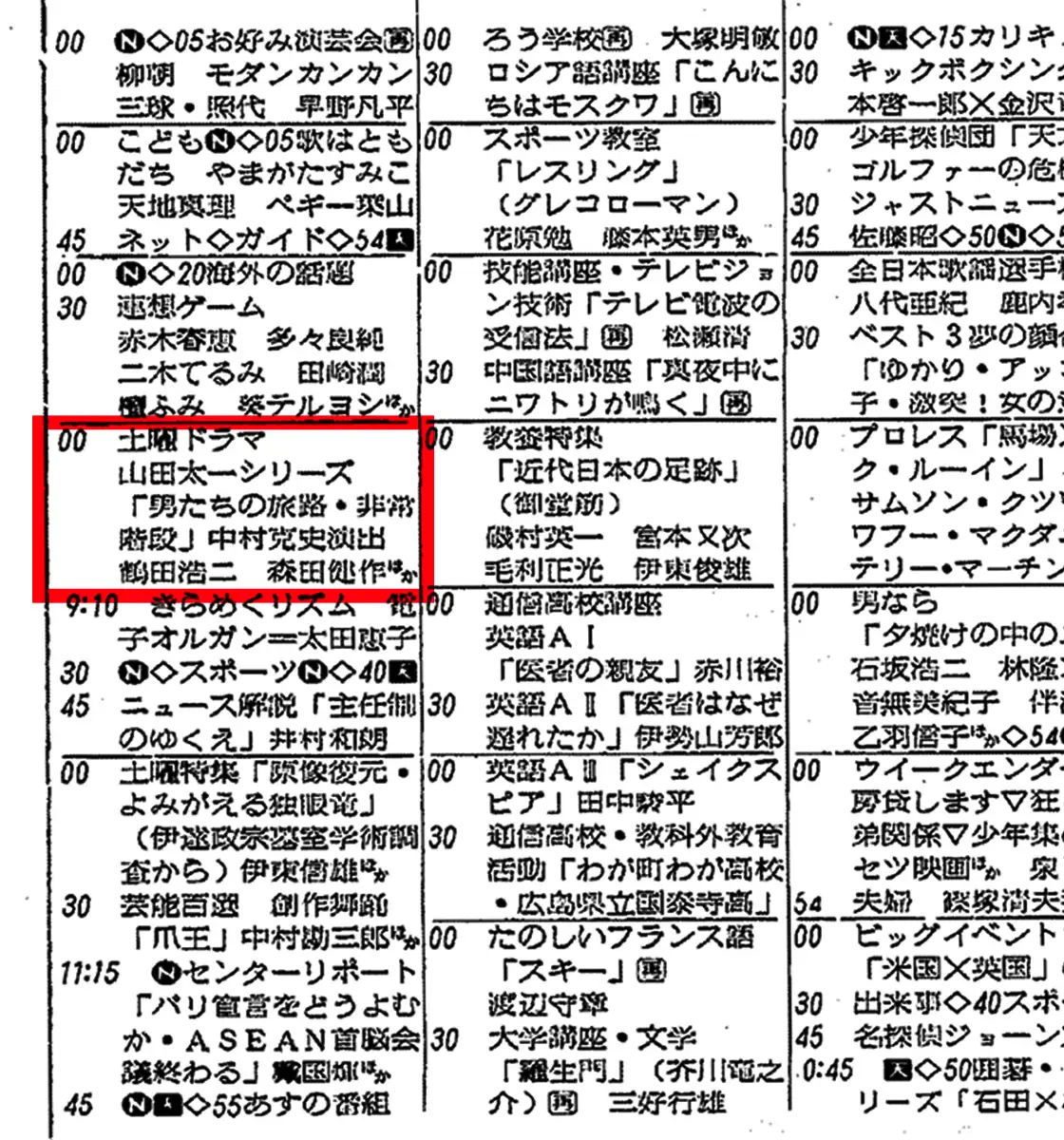

- 山田太一

- 演出:

- 中村克史、高野喜世志、重光亨彦、富沢正幸

- 音楽:

- ミッキー吉野

- 出演:

- 鶴田浩二、森田健作。水谷豊、桃井かおり、池部良、柴俊夫、志村喬、笠智衆、根津甚八、清水健太郎、岸本加世子ほか

それなりの痛みを伴う〝苦い勝利〟。

警備会社は、仕事を頼む相手があって成り立つ。「路面電車」で悦子や吉岡がスーパーの店長に叱責されたのも、スーパーが雇い主だから。仕事を頼んでくる依頼主にはつねに気を遣わなければならない。その点で第四部第二話の「影の領域」(一九七九年十一月十七日)は、すぐれた作品になっている。

新しく、北海道の根室から出てきた若者、屋島清次(清水健太郎)が妹の信子(岸本加世子)と共に、警備会社に入る。

清次はある時、横浜の倉庫会社の警備を担当する。そこで上司の磯田(梅宮辰夫)が、不審の行動をとるのを目撃する。磯田は倉庫会社の主任(小鹿番)と共に、ひそかに荷物のすりかえを行っている。若い屋島は不審に思う。それを感じた磯田は、屋島をバーに呼んで、ウィスキーの荷のすりかえを認めたうえで、不正は洋酒会社と倉庫会社と、そして警備会社のためにしたことで、世の中にはこのくらいのことはよく行われている、だから黙っていてくれと頼む。

しかし、若い清次は納得しない。事件はやがて吉岡と、そして社長(池部良)の知るところになる。二人の前で、磯田は抗弁する。すりかえに関わった自分たち大の男三人が逮捕されて誰が得するのか。家族はつらい思いをし、倉庫会社との契約は解消され、警備会社も信用を失う。自分は決して私腹を肥やすためにやったのではない。

磯田の言い分にも一理ある。山田太一のドラマは、決して簡単に白黒を決めつけない。ひとつの事件を、さまざまな視点からとらえる。いわばディスカッション・ドラマになっている。

磯田の弁明を聞いた吉岡はそれでも「君は盗みに手を貸した。それが曖昧に許されてはいけないんだ」と譲らない。磯田が、こんなことは世の中にいくらでもあることだ、「頭の固い、事情を考えない正義漢は、手に負えません」とひらき直ると、「そういうひらき直りが、私は我慢ならん」とあくまでも筋を通す。

二人の言い分を聞いていた社長は、苦渋の判断で吉岡の言い分のほうを認める。激した磯田は吉岡を殴りつける。実際に梅宮辰夫が鶴田浩二を何発も殴る。この場面は凄まじい。鶴田は殴られ倒れこむ。

ことが終わったあと、若い警備員の壮十郎が「わざと殴られましたね」といたわる。すると吉岡は答える。「建て前を言う奴は、腹の立つものだ。殴りたくもなる。殴られるぐらいは仕様がない」。正論を吐く人間はそれなりの痛みを覚悟しなければならない。吉岡の勝利はあくまでも苦い勝利でしかない。吉岡の言い分が通ってそれで万事めでたしとは決してならない。正義を言い立てる者の後味の悪さを山田太一は決して見逃さない。そのことによってドラマに深みが増す。

社会から隔絶された老人たちの悲しみ。

『男たちの旅路』には社会性の高い作品が二本ある。ひとつは老人たちを主人公にした第三部第一話の「シルバー・シート」(一九七七年十一月十二日)。もうひとつは、第四部第三話「車輪の一歩」(一九七九年十一月十四日)。車椅子での生活を余儀なくされた身体障碍者たちを描いている。

「シルバー・シート」は、老人ホームに入っている四人の老人たち(笠智衆、殿山泰司、加藤嘉、藤原鎌足)が、なんと都電の車庫に入っている車輌を占拠してたてこもってしまう。飛行機のハイジャックではない。せいぜい都電荒川線の荒川車庫内の車輌にたてこもるというのが、悲しくいたましい。

吉岡と陽平たちは、車庫に駆けつけ、車内にたてこもっている老人たちを説得する。ところが老人たちは何を要求するのでもないので手こずる。ようやく車内に入ることが出来た吉岡は、そこで老人たちの思いを聞く。

老人たちは養老院の待遇改善を要求するのでも、国や政府になにかを訴えたいというのでもないという。では、なぜ、老人たちはこんな無茶なことをしたのか。

吉岡がようやく理解したのは、老人たちが、自分たち年寄りの悩み、つまり、世の中から役に立たない人間と決めつけられ、老人ホームのようなところに入れられ、社会と縁を切られてしまう、そのつらさ、悲しみを分かってほしいということだった。

加藤嘉演じる、出版社を経営していたという老人は、自分たちに敬意を払ってほしいという。「人間は、して来たことで、敬意を表されてはいけないかね? いまは、もうろくばあさんでも、立派に何人かの子供を育てたということで、敬意を表されてはいかんかね?」。老人たちは、自分たちがただ年寄りだというだけで、社会から無用者扱いされることに我慢できなかった。

そんなことを吉岡に訴えると、老人たちは、年寄りだからと手加減せずに逮捕してくれといって、自分たちから警官の手で取り押さえられてゆく。

ここには、老人問題を政策や福祉の立場からではなく、老人たちの心をもっとよく理解しようという山田太一の思いがこめられている。

車椅子の若者たちの厳しい現状。

「車輪の一歩」は、尾島清次と妹の信子が渋谷のショッピング・ビルの警備に関わっていたときに、ビルの入口あたりにいた車椅子の若者たちに移動するようにと注意したことから、二人は彼らと関わるようになる。

二人を通して上司である吉岡も彼らと話をするようになる。そして彼らとの交流から、車椅子での生活が、健常者が想像も出来ないほど厳しいことを知ってゆく。

例えば、普通に彼らが外に出る、町へ出るとする。一人では石段ひとつのぼれないから誰か人の手を借りなければならない。それが彼らには心の負担になって次第に外へ出なくなってしまう。

こんなことがあるのかと、健常者としては不明を恥じる場面がある。以前、外に出たときに嫌な目にあったためだろう、アパートの部屋にとじこもって外へ出たがらない良子という若い女性(斎藤とも子)がいる。

車椅子の若者たちが彼女を励まそうと一緒に外に出ることになる。公園に行く。彼女も楽しそうに見える。しかし、帰りにトラブルが起こる。私鉄の踏切りを渡るとき、良子の車椅子の車輪が線路に食いこんでしまう。そこに電車が近づいてくる。間一髪、助かるが良子は恐怖にふるえている。

そのあと、さらに問題が起こる。良子が突然、車椅子を押してくれている若者に「止めて」と大声でいう。はじめ若者たちは意味が分からない。「もう大丈夫だから」と慰めても「止めてって言ってるのに」と言って泣き出してしまう。そして若者たちはやっとその訳を知る。良子はトイレに行きたかったのだ。

同じ車椅子の生活をしている人間でも、男性たちは、女性にはこのトイレの問題があることに気がつかなかった。彼女が外に出たがらなかったのは、こういうこともあったからだった。

イラスト/オカヤイヅミ

〝他人に迷惑をかけるな〟というルールへの疑問。

健常者が不明を恥じる、もうひとつの悲しい話がある。若者の一人(斎藤洋介)がある時、母親にいう。「一度でいいからトルコに行きたい。俺なんかに嫁さん来ると思う? ああいうところでも一度でいいから、女の人とつき合ってみたい」。驚く母親だが、すぐに息子の願いを理解して「行っといで」とうなづく。父親も資金を出す。

若者はソープ街に行くが、どこの店でも「何かあったときに責任が持てない」と断られてしまう。

家に帰った若者ははじめ両親にうまくいったと報告するが、すぐにそんな嘘はつき切れず、大声で泣き出す。両親は呆然とする。なんとも切なく、悲しい場面。

彼らの苦しみ、悲しみをはじめて知った吉岡は、考えに考えたあげく、こんなことをいって彼らを励ます。

「世の中には、『他人に迷惑かけるな』というルールが当たり前のように信じられている。しかし、これは健常者のルールだ。車椅子で生活している人間には、そんなルールはおかしいんだ。私は君たちは、むしろ堂々と、胸を張って迷惑をかける決心をすべきだと思う」。若者たちはこの声に励まされるように次々に車椅子で町へ出てゆく。そして駅の石段のところで、道行く人に車椅子を持ち上げてくれと頼む。すると次々にそれに応じる人間が出てくる。

甘いラストかもしれない。しかし、それは健常者に出来る最低限の手助けではないのか。山田太一は、『男たちの旅路』のDVDに付されたパンフレットのなかでこう書いている。

「吉岡のいう『君たちは、ギリギリの迷惑はかけてもいいのではないか。むしろ、かけなくてはいけないのではないか』という考えは、その頃の身障者の人たちの中から湧くように出てきた思いだった。それを『健常者』の吉岡にいわせたのは許せない、と怒る人もいたが、あの時点では身障者自身が『私たちは迷惑をかけてもいいんだ』といい出すドラマでは、多くの人の共感を得にくいと思えてならなかった。それは私の古さであり限界かもしれないが、今だって身障者に対する社会一般の感情は、それほど変わっていないのではないかと思っている」。

山田太一はあくまで弱者にやさしい。

※以下、「その4」に続く(9月27日公開)。

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。