奈良へ行くまで

中編

- 作品:

-

奈良へ行くまで

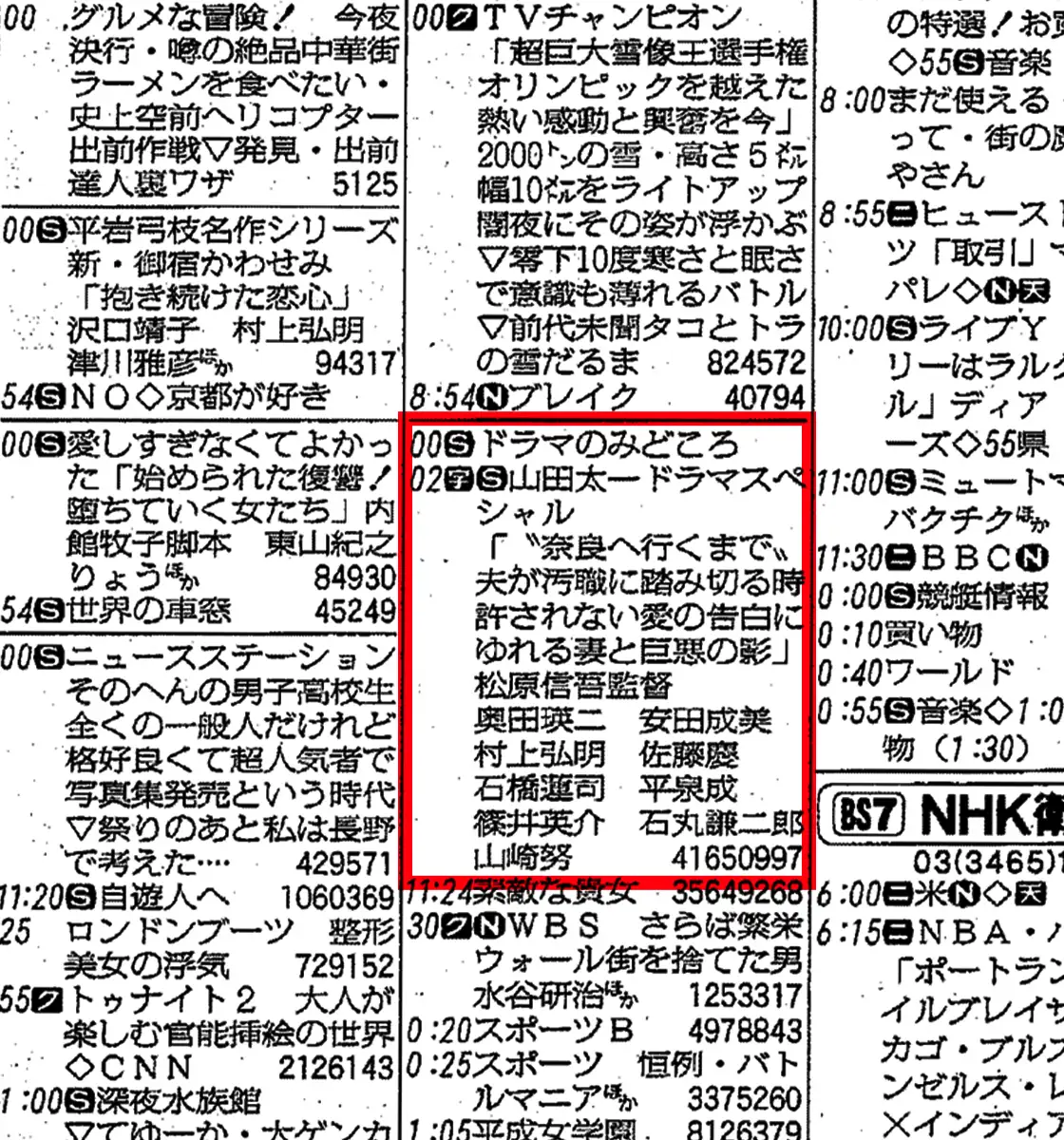

1998年2月(全1回) テレビ東京 - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 松原信吾

- 音楽:

- 本多俊之

- 出演:

- 奥田瑛二、安田成美、村上弘明、佐藤慶、山崎努、石橋蓮司、平泉成、篠井英介、石丸謙二郎、小倉一郎ほか

タテマエとホンネがぶつかり合うとき。

翌日、二人は小料理屋に部屋を取って飲むことになる。

会うなり、永野は中本に平伏して「昨日は失礼なことを申し上げて」と詫びる。「だったら黙ってなさいと申しました。部長に嘱託の分際が…」。下積みの人間の遜(へりくだ)りがあると同時に、どこか演技しているふてぶてしさも感じさせる。年上の人間が年下の人間に両手をついて謝ることで、かえって相手に恐縮させる計算も働いていることだろう。

このあとビールで「これからもよろしく」とお互い譲り合うように乾杯する。ここでも永野は不自然なほど丁重で、一杯だけ飲み干すと、あとは飲めないとばかりコップを伏せてしまう。そして若い中本に、こんな建設業界の実態を教えさとす。

「建設業界はゼネコンの大手五社ですよ」。どういうことなのか。官庁の建設に当たって、いちおう入札があるが、大規模な工事は大手であらかじめ決まっている。自分たち中堅の会社が大きな仕事を落札することはまずあり得ない。仕切り屋という業界のボスが官庁の担当と相談して、これは大手、これは中堅と仕事を割り振る。長年のしきたりでそうなっている。いわば、あらかじめ事前の調整で割り振りが決められている。だから中堅の会社が大きな工事を落札することはあり得ない。

それを聞いて中本は驚く。「それじゃ営業の仕事はないじゃないですか」。それでもこの仕来たりは変えられない。そういった永野はここでまた迫力あることを言う。

一度、伏せたコップを元に戻すと、自分でビールを注ぎながら怒ったようにいう。「ですからわたしはときどき、口を抑えられなくなる。『やってられねえや、バカヤロウ』」。喫茶店でのサンドイッチがビールに変わっている。いわばタテマエ(サンドイッチ)とホンネ(ビール)の違い。永野は無論、酒を飲めた。ただ、それを抑えていた。ここでも佐藤慶の演技は冴えに冴える。

イラスト/オカヤイヅミ

茶番劇からの逆転を目指して。

ある官庁が新しく研修センターを建設することになり、入札が行われる。中本は永野に連れられて、はじめて入札の現場に行く。そして驚くに足る入札の実態を知る(ここは、見ているわれわれも、入札はこんなものなのかと驚く)。

中本の会社をはじめ会場にいる各社は、官庁が用意した箱に見積もり価格を記した紙を入れる。しかし、そんなものは形式に過ぎない。あらかじめ、どの社が落札するかは決まっている。当然、落札するのは大手ゼネコン。

この入札の儀式を取り仕切るいわゆる仕切り屋(石丸謙二郎)が終始にこやかで中本にも愛想笑いをするのが、かえって不気味。

はじめて入札の実態を知った中本は「とんだ茶番だ」と批判するが、あとで二人でカラオケ店の個室に入った時、永野に「私の三十二年を茶番というのか」と切り返される。茶番にはそれなりの存在理由がある。もし事前の調整がなければ、仕事を取ろうとする各社営業の泥仕合になってしまうではないか。

無論、永野はそれがいいといっているわけではない。だから、このカラオケでは、はじめから勢いよく酒を飲んでいる。もうサンドイッチなどどこかへ行っている。「やってやれねえや、バカヤロウ!」である。

このあとの佐藤慶がまた凄い。いま、通産省に七十億の大きな事業計画がある、あなたは確か通産省に親しい友人がいた筈だ、と中本に、そのコネを使ってこの仕事をなんとしてでも取って大手の鼻を明かせと暗示にかける。そうしておいて、いぶかる中本に背を向けて、マイクを握るや、〽上野発の夜行列車、降りたときから…と「津軽海峡冬景色」を歌い出す。やはり、三十年以上、官庁の営業をしてきたこの男、只者ではない。

友人との再会が新たな幕開けに。

永野が、あなたには通産省に学生時代からの親しい友人がいるといったのは、通産省のエリートであるキャリア、平山泰之のこと。村上弘明が演じている。

中本と平山は学生時代から成績のトップを争っていた。良き友人であり、良きライバル。この平山は、夫婦仲がうまくいっていなくて、妻は子供を連れて実家に帰っている。それもあってか、以前から気になっていた中本の妻、敦子に電話してしまう。

そもそも平山は、中本が新婚早々の頃、家に遊びに行き、はじめて会う敦子に心惹かれた。酒が入っていたこともあって、「奥さん、きれいだ」と口にした過去がある。それを聞きとがめた中本が、やはり酒が入っていたため、食ってかかるといういざこざがあった。

以来、二人の仲が疎遠になっていた。それが、偶然、京橋あたりの交差点で平山が敦子に会い、変わらぬ美しさに心ときめかせ(ちなみにドラマの冒頭は、この交差点のシーン)、敦子に思い切って電話をする。

このあたり、『岸辺のアルバム』の近所に住む竹脇無我が、町で見かけるだけの有夫の女性、八千草薫に付き合ってほしいと電話をするのと似ている。

電話のあとには、平山は久しぶりに中本の家を訪ねる。もともとは親しい仲だから、中本ともすぐに以前のように打ち解ける。

建設会社の営業の人間にとって、通産省のキャリアの官僚に学生時代の友人がいるというのは強味。平たくいえば、コネになる。

「嘱託」とはいえ、三十年以上、官庁まわりをしているベテランの永野は、中本自身が話していないのに、その情報を知っていた。だから、カラオケ店で「通産省に友人が…」と言ったのは、暗に、そのコネを使えとほのめかしている。

悪魔の囁きに背中を押されて。

なぜ、永野はそんなことをしているのか。

永野は、建設業界はゼネコン大手五社に抑えられていると中本にいってはいるが、内心ではそんな現状に当然不満を持っている。だから一人、酒を飲んでは「やってやれねえや、バカヤロウ!」と憂さを晴らす他にない。

カラオケ店では、酒を飲んで酔って(あるいは、酔ったふりをして)、若い中本が建設業界と官庁の癒着に怒りを覚えているのを知って、「このままがいいんですか!」とホンネを語る。

みんな内心を隠して、会えばお辞儀ばかりしている。「人間ってそんなものじゃないでしょ。口惜しがったり、やっつけたり、恨んだり、蹴落としたりするもんじゃないですか」。

そして、正義感の強い中本をたきつけるようにいう。

「大手の仕事を取って、そんなのありかとみんながカッとするのはどうですか」

サンドイッチを食べながらタテマエを話していた時とは違って明らかにホンネを語っている。ただ、自分ではそれをやらない。「嘱託」の自分がやったら、会社が業界を裏切ったことになる。

しかし、銀行から出向してきた中本がやれば、銀行屋が独走した、ですむ。明らかに、無理なことを中本にやらせようとしている。挑発している。「あなたがやれば箔(はく)がつく。銀行に盾をついただけに只者ではないと思われる」と、おだてもする。一種の悪魔の囁きである。

利益のために汚されていく友情。

さすがに銀行で先走って痛い目に遭っただけに中本は「僕にだって妻と子供もいる」と慎重な姿勢を見せるが、外からやってきた社内のアウトサイダーとして、永野の挑発に心動かされたことは間違いない。なにか大きな仕事をして自分を冷遇した銀行を見返してやりたいという気持ちもあるだろう。

そのあと、彼は平山に連絡を取って会う。

その席で、通産省に七十億の建設計画がある、これについて調べて、情報を教えてほしいと平山に頼む。学生時代のコネを使っての頼みである。後味は決してよくないが、大きな仕事を取るためには仕方がない。

さらに彼は、きれいとはいえない手を使う。妻の敦子を平山の家にやり、夫に力を貸してほしいといわせる。

その結果、平山はひそかに建設計画の責任者である施設部長の個人情報を中本に渡して助ける。ただし、こう付け加えることは忘れない。「俺のところに奥さんを寄こすようなことはするな」。

学生の時代の無償の友情が、社会人になると仕事や利益に汚されてゆく。山田太一の社会人を見る目はあくまでも厳しい。

※以下、後編に続く(11月22日公開)。

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。