評論家の川本三郎さんによる、山田太一ドラマの魅力に迫る連載。今回は近年の傑作と誉れ高い『小さな駅で降りる』を取り上げます。バブルが崩壊し日本経済に陰りが見えてきた平成の時代においても、山田ドラマの輝きはまったく色褪せないことが、川本さんの文章からも伝わってくることでしょう。

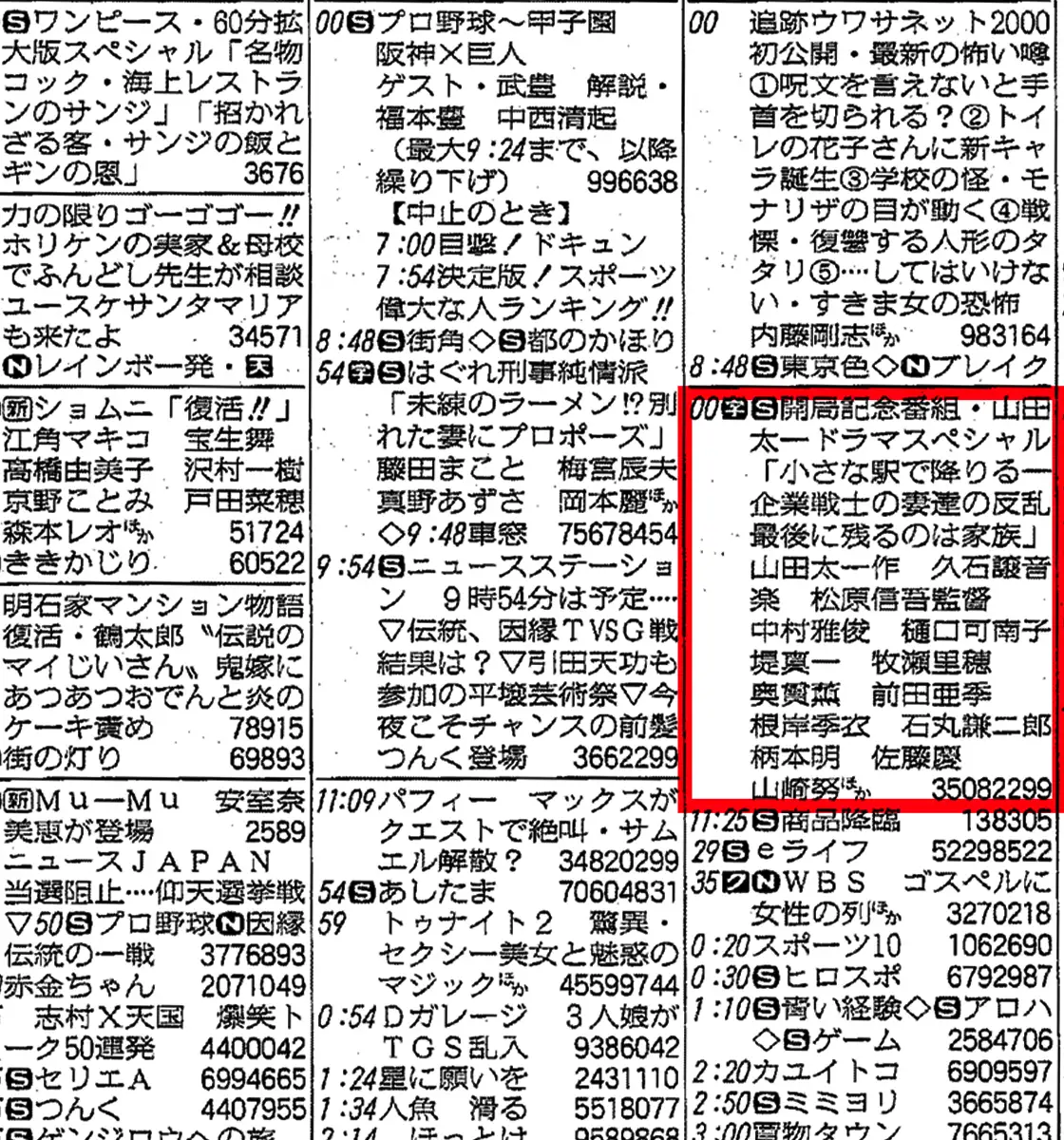

小さな駅で降りる

前編

- 作品:

-

小さな駅で降りる

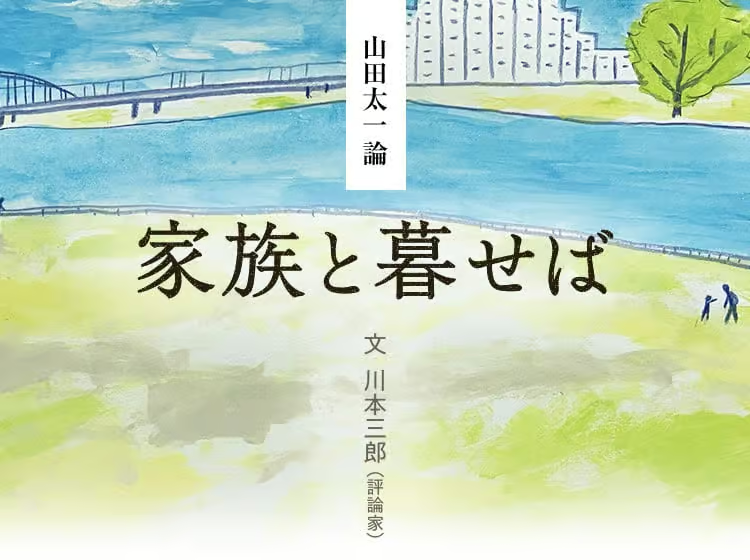

2000年4月(全1回) テレビ東京 - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 松原信吾

- 音楽:

- 久石譲、上田聡

- 出演:

- 中村雅俊、堤真一、根岸季衣、奥貫薫、前田亜季、石丸謙二郎、岩松了、柄本明、佐藤慶、山崎努、牧瀬里穂、樋口可南子ほか

バブル経済崩壊後の企業人に注目したドラマ。

バブル経済は一九八六年に始まった。土地と株が高騰し、社会全体が一種、躁状態になった。夜の銀座ではタクシーが拾えないと話題になった。しかし、実体経済が伴わなかったから、一九九〇年に土地、株価が急落し、バブル経済はたちまち弾け、企業は厳しい環境に置かれた。

『小さな駅で降りる』は、二〇〇〇年、テレビ東京で放映された単発ドラマ。バブル経済崩壊後の企業社会を反映させている。企業では急速に合理化が進められ、「リストラ」という人員解雇が目立つようになった。「リストラ」は英語のリストラクチュアリングの略。英語でいうと聞こえはいいが、平たくいえばクビのこと。企業は生き残りのために人減らしを強行してゆき、社員は解雇の不安にさらされた。

つねに企業人の生き方を通して社会の変化に鋭敏な山田太一は、このバブル崩壊後の企業人のあり方に注目してドラマを書き上げた。

今や過去のものとなった“モーレツ社員”。

こんな印象的な場面がある。

中村雅俊演じる、食品会社に勤める四十代の夫が夜遅くに家に帰ってくる。妻の樋口可南子は待ちくたびれたのだろう、ソファでうたた寝をしている。夫が帰ってきたのに気づいて目をさます。「いま何時?」と夫に聞く。「11時だ」という夫に「早いのね」と答える。これには驚く。それだけ、夫は毎日、遅くまで仕事をしている。

しかも、翌日は、朝七時に東京駅発で大阪に出張、それも日帰り出張だという。帰りには浜松に立ち寄る。会社のために身体をすり減らしている。

高度経済成長期の「気楽な稼業」のサラリーマンとはまったく違う。「モーレツ社員」でもない。「モーレツ社員」は働けば自分の生活も会社も、さらには日本の国もよくなるという希望があった。しかし、バブル経済崩壊後、そんな希望は失われている。合理化ばかりを優先させる会社には愛着がなくなっている。といって働かなければ、いつ「リストラ」の対象になるか分からない。高度経済成長期の「終身雇用」などもう夢になっている。

イラスト/オカヤイヅミ

情のある日本式経営の終焉。

『小さな駅で降りる』は、このバブル経済崩壊後の厳しい時代を背景に、会社人間の生き方を描いている。

主人公は二組の夫婦。中村雅俊演じる食品会社の四十代の中堅社員里見恭司。「営業戦略部」という新しく設置された部の部長。妻(樋口可南子)と中学生の娘(前田亜季)がいる。妻はフルート奏者だが、プロとしてやってゆくほどの力はない。自由が丘あたりのおしゃれな店でミニコンサートを開く程度。娘はいま反抗期にあって、両親と会話が少なくなっている。

もう一組の夫婦の夫のほうは、堤真一演じる三十代の、里見の部下。妻(牧瀬里穂)は商業デザイナーの卵のようだが、こちらもまだプロにはほど遠い。二人のあいだには近く子供が生まれることになっている。

この二組の夫婦を中心に物語は進んでゆくが、まずは二人の夫の仕事が描かれてゆく。

二人が所属する営業戦略部という部署は、スタッフが十人ほど。社長直属で、アメリカのコンサルタント会社のアドバイスで新設された。仕事の内容は「会社の現状把握」となっているが、実際には何をする部署なのか、部長である里見にもよく分かっていない。

会社では若い二代目の社長(岩松了)のもと、急速に合理化が進められている。合理化とはいってみれば人減らし。つまり「リストラ」である。「リストラ」という語は、このドラマが作られた一九九〇年頃から企業社会で一般化していった。それまでの終身雇用にあらわれている日本式の情のある経営から、情などにとらわれないアメリカ式の合理主義へと企業のかたちが変わってきた。その変化をもっともよくあらわしている語である。

リストラに怯える社員たちの姿。

ドラマのはじめのほうに、長年、営業マンとして働いてきたのに冷たくリストラされたベテランの社員が登場する。

柄本明演じるこの不幸な社員は、リストラの身が我慢出来ず、元の職場である会社に乗り込んでは、元の部下である里見たちに当たり散らす。懸命に働いてきた結果の解雇。その哀しみ、やりきれない思いを部下たちに理不尽にぶつける。

会社としては、昔気質の営業マンであるこの男を、新しい合理化の時代に合わないと冷たく判断したのだろう。創業者の社長だったらそんな情のないことはしなかっただろうに。しかし、二代目の若い社長はアメリカ流の合理主義に方針を変換している。

会社に乗り込んで来て、ヤケをおこしたように後輩たちに当たり散らすこの先輩を、誰も止めようとしない。自分たちもいつリストラされ、こんなふうに醜態をさらすか分からないという醒めた気持ちがあるから。

誰もがリストラに怯えている。

少し、あとになるが、こんな場面もある。

里見の部下には、根岸季衣演じるベテランの社員がいる。ある時、里見は彼女から部内の様子を聞こうとして、彼女を会社の近くの喫茶店に誘う。

部長が部下と直直(じきじき)に、ひそかに話をする。当然、彼女は深刻な話だと思う。そして勘違いして、切実な言葉を口にする。

「リストラは困るんです」

いま自分は夫とうまくいっていない。近く別れようとしている。二人の子供は自分が引き取る。だから、どうしてもいま仕事を失いたくない。

これには、はじめからそんな気などない部長の里見のほうが驚いてしまう。そして今さらながら社員がリストラを恐れる気持ちが強いことを知る。

会社の憎まれ役となった主人公。

里見の属する経営戦略部という新しい部はどんな仕事をしているのか。「会社の現状把握」と銘打たれているが、社員からは不審の目で見られている。

もしかすると、この部はリストラの対象を選び出しているのではないか。本来は総務部あたりがする仕事なのだろうが、この部にリストラをやらせる。いわば会社のなかの憎まれ役になる。そうすれば、リストラ社員の不満は社長にではなく、この社長直属の部に行くことになる。アメリカのコンサルタント会社がこういう部を作ることを社長にすすめた。

部長の里見も、薄々は社長の意図に気づいていて、部下に自嘲的に「俺たちの仕事は悪者になることだ」といっている。

リストラが社員を苦しめている。こんな会社がいい会社である筈はないのだが、企業経営が厳しくなっている時代には、リストラは必要悪として日常化しているのだろう。

最近、話題になった映画、山田洋次監督の『こんにちは、母さん』には、大手自動車会社に勤める中堅社員(宮藤官九郎)が突然、リストラに遭い、このドラマの柄本明のように会社で若い社員に当たり散らす印象的な場面があるが、現代でも会社人間にとっては、リストラは切実な問題なのだろう。

『小さな駅で降りる』は、現代社会におけるリストラ問題を早い時期に描いた先駆的なドラマといっていい。

※以下、中編に続く(12月13日公開)。

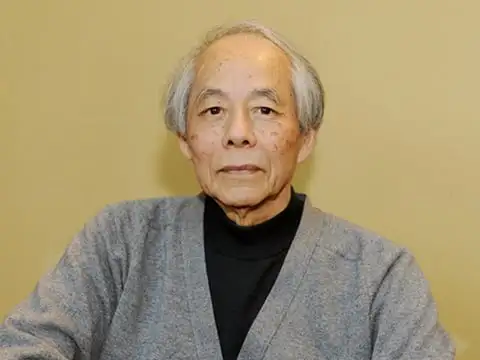

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。