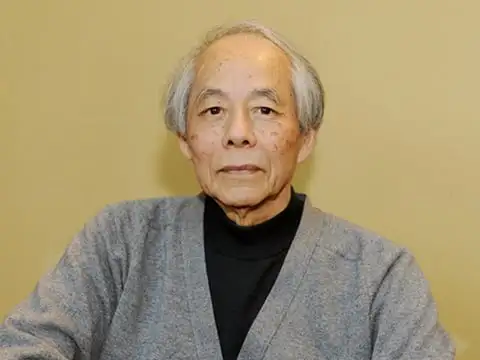

評論家の川本三郎さんによる、山田太一ドラマの魅力に迫る連載。今回は、昔よく言われた「結婚適齢期」を迎えた三人の女性を主人公にした『想い出づくり。』です。放送された1981年当時、裏番組の『北の国から』と人気を二分したことでも話題を呼びましたが、「女性の自立」が持てはやされた世相のなか、悩みながらもしなやかに生きる女性たちのドラマを味わっていきましょう。

想い出づくり。

前編

- 作品:

-

想い出づくり。

1981年9月〜12月(全14話) TBS - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 鴨下信一、井上靖央、豊原隆太郎

- 音楽:

- ジョルジュ・ザンフィル、小室等

- 出演:

- 森昌子、古手川祐子、田中裕子、柴田恭兵、前田武彦、佐藤慶、田中美佐、坂本スミ子、加藤健一、児玉清、谷口香、佐藤慶、佐々木すみ江、矢島健一、菅野忠彦、平田満、深江章喜、根津甚八、浜村淳、三崎千恵子ほか

「女性の時代」につくられたドラマ。

一九八一年のTBS作品。当時、女性の社会進出が進み、女性誌も数多く出版されるなどして、「女性の時代」といわれるようになった。七九年には、第一回東京女子国際マラソンが開かれ、四十二歳になるイギリスのジョイス・スミス選手が優勝したのは「女性の時代」の象徴となった。

また一九七八年には、アメリカ映画『結婚しない女』(ポール・マザースキー監督)で、ジル・クレイバーグ演じる主人公が、夫と別れたあと、一人で生きてゆく自立した女性となり、女性たちの共感を呼んだ。「結婚しない女」は流行語にもなった。

洋画の世界では、一九七八年には、他に、『ジュリア』(フレッド・ジンネマン監督)、『グッバイガール』(ハーバート・ロス監督)、『愛と喝采の日々』(ハーバート・ロス監督)と女性を主人公にした映画の公開が相次ぎ、これも「女性の時代」をよくあらわしていた。

『想い出づくり。』はそんな時代に作られた女性ドラマ。若い三人の女性が主人公になる。

出身も職場も異なる女性たちの出会い。

古手川祐子演じる吉川久美子は静岡県の出身。実家は洋服店を営んでいる。はじめ市役所に勤めていたが、東京に出たくて市役所を辞めて上京。現在は小田急のロマンスカーの車内販売員(当時の言葉では、スチュワーデス)として働いている。中野坂上あたりのアパートに一人で暮している。いまならマンションだろうが、この時代は、まだ木造のアパート。

森昌子演じる佐伯のぶ代は東京の下町、向島の生まれ。父親は町工場で働いている。両親と弟と四人暮し。下町の庶民の子どもで、現在は、製菓会社の工場で働いている。

田中裕子演じる池谷香織は福島県の出身。父親は市役所に勤めている。やはり東京に出たくて上京。都心の会社(商社らしい)のOL。下高井戸あたりのこれも木造のアパートで暮している。親元を離れて、アパートで暮す。アパートの一人だけの狭い部屋は、ちょうど『岸辺のアルバム』や『早春スケッチブック』の子どもたちの「個室」に匹敵する。

三人とも二十三歳。現在では死語になりつつあるが、当時の言葉でいえば結婚適齢期にいる。それぞれ、結婚をどうするかで悩んでいる。いまのところ好きな相手はいない。

三人は、格安のヨーロッパ旅行が出来るという話に乗って騙されたことで知り合い、親しくなってゆく。それぞれ職場が違うのがかえってよかったのだろう。

イラスト/オカヤイヅミ

モラトリアム真っ只中の彼女たち。

三人とも普通の女の子。決してエリートではない。その点で次に作られる『ふぞろいの林檎たち』の若者たちと似ている。いい学校を出ているわけではない。特別の才能や技術、あるいは資格を持っているわけでもない。ごく平凡な女の子たち。

こういう、いわばその他大勢の女性を主人公にするところが、市井の人間の暮しを描き続ける山田太一らしい。

いくら「女性の時代」といわれていても、特別な才能や資格、あるいは学歴があるわけでもない彼女たちにとって、時代の先端をさっそうと生きているキャリアウーマンになどなれそうにない。「自立」して生きてゆくだけの力もない。

だから行く行くは結婚するしかないだろう。といって結婚に縛られるのもいやだ。もう少し青春を楽しみたいという気持もある。いまは、いずれやってくる結婚の前の短いモラトリアム(一時猶予)の時期にいる。

被害者同士で固まる結束。

三人は渋谷あたりの盛り場で、調子のいい若い男、根本典夫(柴田恭兵)に声を掛けられ、格安海外ツアーの話に乗ってしまう。

三人ともいずれ訪れる結婚の前に、青春の思い出に一度は海外旅行、それもパリに行ってみたかったから。思い出を作りたかったから。そのために言葉巧みにいい寄る典夫の話に乗ってしまった。典夫がちょっといい男だったこともあるだろう。

三人は説明会に出る。この時点ではまだ互いに知らない者同士。三人とも会社側の説明に半信半疑ながら、なんとなくその場の雰囲気に呑まれて入会金七万円を払ってしまう。若い三人にとって決して小さな額ではない。ちなみに七七年には、大卒男子の初任給がはじめて十万円を超えて話題になった。七七年の年末には一ドルが二百四十円になる円高時代に突入。円高の影響でOLのあいだで海外旅行が盛んになった時期でもある。

『想い出づくり。』の三人は、周囲に海外旅行を楽しむ女性が増えてきたのを見て刺激を受けたのだろう。ちなみに三人の月給は十万円前後となっている。

説明会で三人は知り合う。帰りにレストランでビールをジョッキで飲み、大いに盛り上がる。三人の友情が始まる。

格安海外旅行の話は、案の定、実現しない。会社は倒産したという。無論、はじめから詐欺だったのだろう。三人の結束は同じ被害者になって強まる。

格安の思い出づくりのいじましさ。

なんとか七万円を取り戻したい。手がかりになるのは、自分たちに声を掛けてきたあの男しかいない。彼を探し出して金を返してもらいたい。

森昌子演じるのぶ代が偶然、その男、根本典夫のアパートが駒込あたりにあるのを突き止め、ある夜、三人で典夫のアパートに押しかける。用心のために古手川祐子演じる久美子が包丁を持ってゆくのが可笑しい。

女性とはいえ三人いれば強い。典夫に入会金を返せと強く迫る。しかし、安アパートに住む、いまふうにいえばフリーターのような典夫に金があるわけがない。

それでも女三人、典夫を責め立てる。すると、思いもかけず典夫が反論する。「てめえらにはうんざりだ。お前らそれでも生きてんのか。海外旅行して思い出を作るなんてことのほかにすることはねえのかよ」。

痛いところを突かれた三人は引き下がらずを得ない。確かに格安の海外旅行などで思い出づくりをしようとはいじましい。自分たちにはもっと何かすることはないのか。

そこから三人三様の生き方の模索が始まってゆく。

※以下、中編に続く(3月13日公開)。

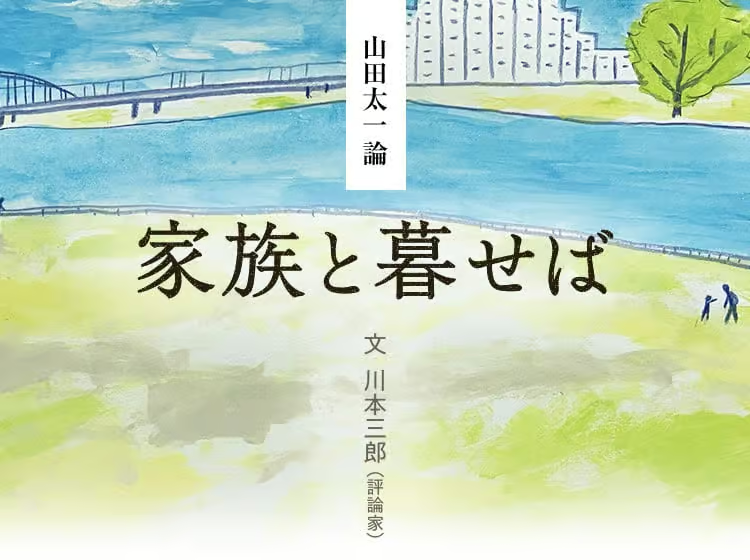

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。