男たちの旅路スペシャル

戦場は遙かになりて

中編

- 作品:

-

男たちの旅路スペシャル 戦場は遙かになりて

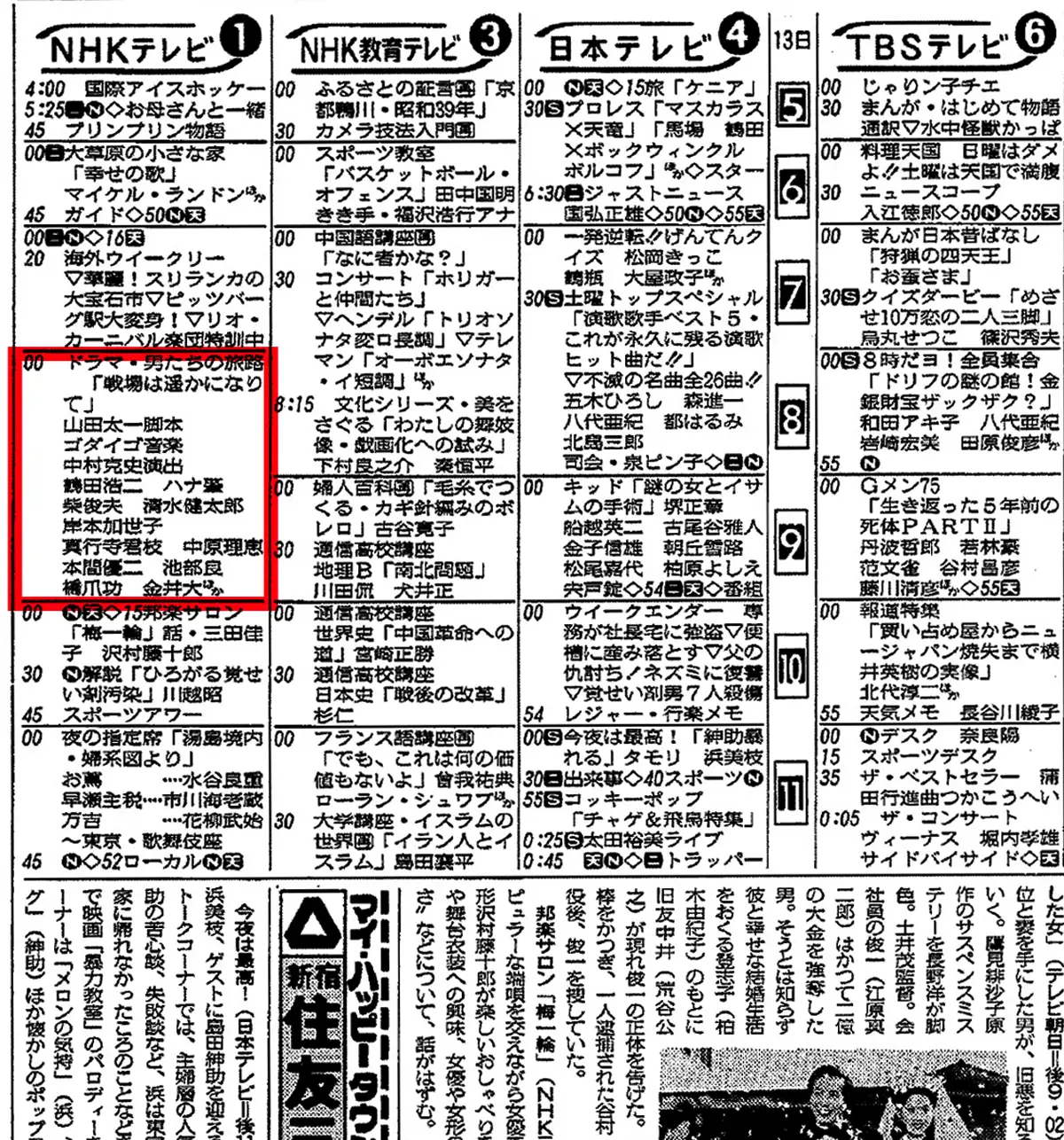

1982年2月(全1回)NHK - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 中村克史

- 音楽:

- ミッキー吉野

- 出演:

- 鶴田浩二、柴俊夫、清水健太郎、岸本加世子、金井大、真行寺君枝、本間優二、近石真介、中原理恵、橋爪功、ハナ肇、池部良ほか

若者たちのそれぞれの青春模様。

『戦場は遙かになりて』は若者たちを主人公にしているだけに青春ドラマにもなっている。若者たちそれぞれの私生活もきちんと描き込まれている。

柴俊夫演じる鮫島壮十郎には、岸本加世子演じる信子という若い妻がいる。アパート暮しをしている。信子は妊娠中。もうじき子どもが生まれる。安定した暮しをしているから、壮十郎は、社員の安全第一の考えの吉岡に素直に従っている。家庭を持てば、もう無鉄砲なことは出来ない。

まだ入社して間もなく、吉岡に何かと反発する直人は、美しい達子(真行寺君枝)と小さなアパートで同棲している。達子は群馬県あたりから集団就職で東京に出て来たようだ。

達子は妊娠中。直人は産んでほしいと思っているが、達子はまだ生活が安定せず余裕がないので堕ろそうと思っている。子どもの誕生を楽しみにしている信子と対照的。

清水健太郎演じる清次は独身だが、ひそかに世帯を持ちたいと思っている女性がいる。

よく食事に行く家の近くのおでん屋の娘、恭子(中原理恵)。両親を失くし、祖母(原ひさ子)と二人でおでん屋を営んでいる。

足が悪く車椅子で生活をしている。そのためか、常連客の清次に惹かれてはいるが、どこか引け目を感じているようだ。

壮十郎と信子、直人と達子、清次と恭子。三組の青春が描かれてゆく。いずれもエリートとはいえない。どちらかといえば社会の下積みの若者たちで、山田太一は彼らを優しく見つめている。

苦しく重い特攻隊の体験。

安全第一の東洋警備にいて、新人の直人は依然として社の方針に釈然としない。

逃げろと指示をする吉岡に反発する。

「年寄り、ほっぽって逃げたといわれて、平気な方がどうかしてるよ。無茶でもなんでも、つかまえてやろうとする方が普通なんじゃないスか」

逃げるか斗うか。この問題がガードマンという仕事のジレンマになる。安全第一の吉岡の考えもまっとうだし、それに苛立つ若い直人の気持ちもわかる。山田太一は、決してどちらか一方が正しいとは決めつけない。どちらの言い分にも一理あるという立場を崩さない。

しかも、吉岡には特攻隊の生き残りという体験の重さがある。

「私は、君たちが、周囲に強いられて、無理をした行動をとるのを見たくない」といって、直人と清次に特攻隊の体験をこんなふうに話す。少し長いが、シナリオに従って引用する(『山田太一 戦争とシナリオ集 終りに見た街 男たちの旅路スペシャル〈戦場は遙かになりて〉』(国書刊行会、二〇二四年)。

「戦時中、私が所属していた特攻隊の仲間は、少なくともその半分ぐらいは、内心、ああいう作戦は無駄ではないかと思っていた。飛行機もろとも敵の船につっこむ。勿論、つっこめればいい。つっこんで相手に打撃をあたえられるなら、命は惜しくない。しかし、つっこめるのは十機に一機もなかった。多くは目標につく前に、敵の砲撃で撃ち落とされた。性能が悪くなっていて、故障して海へ落ちるものも少なくなかった。しかし、無駄なことをしたくないなどとはいえなかった。いえば、臆病者だと思われるだけだ。みんな、心を励まして乗って行った。無駄でもいい、いさぎよく死のう。無駄でもやっつけに行きたいのが人情じゃないか。そんな風に納得してね」

イラスト/オカヤイヅミ

生き残ることこそが大切という価値観。

これはかなり勇気のいる発言である。戦後でも特技隊が神格化され、批判がタブーになっている時代に、特攻隊は作戦として無駄だった、失敗だったといっているのだから。特攻隊員は決して国のためにすすんで命を捨てると思い定めて死地に向かったわけではない。臆病者といわれるのが嫌で、自ら鼓舞して特攻機に乗った。

吉岡は正直だろう。この勇気あるセリフは特攻隊の生き残りである鶴田浩二だからこそ説得力を持っている。特攻隊が、国のために美しく死のうという美学に支えられたのに対し、吉岡は生き残ることこそ大事だと若者たちに訴えている。

「そういうことを、くりかえしたくない。世間が君らに、無茶な勇ましさを求めて、君らがそれにこたえるなどというのを見たくないのだ」

吉岡の、生きる大切を説く言葉に清次も直人も黙然として聞き入る。

『ゴジラ-1.0』と通底する思い。

話が少しそれるが、昨年公開された山崎貴監督の『ゴジラ-1.0』に少しく感動的な場面があった。

最後、ゴジラを陸から海へと誘導する作戦に参加した、主人公の敷島浩一(神木隆之介)は単身、戦闘機に乗り、ゴジラにぎりぎり接近しながら、命がけで海へと導いてゆく。そしてゴジラの口のなかに突っ込んでゆく。

浩一は特攻隊の生き残りである。仲間の多くが死に自分は機の故障で助かった。そのことに罪悪感を感じている。だから観客は、浩一は罪ほろぼしをするかのようにゴジラに向かってゆき、死んでいった、と思う。

しかし、違った。なんと最後に浩一は機からパラシュートで脱出する! ここでは特攻隊の死の称揚より、生きることが重視されている。そういえばこの映画の宣伝惹句は、「生きて、抗え」だった。

※以下、後編に続く(12月27日公開)。

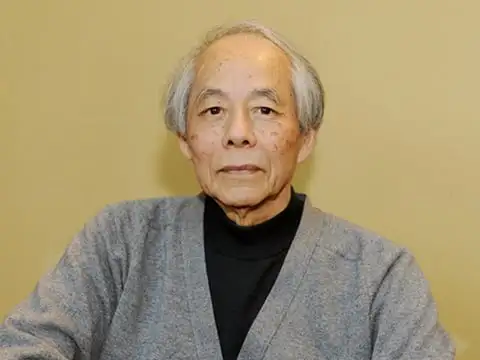

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)、『遠い声/浜辺のパラソル』(ベルリブロ)がある。