ふぞろいの林檎たちⅡ

中編

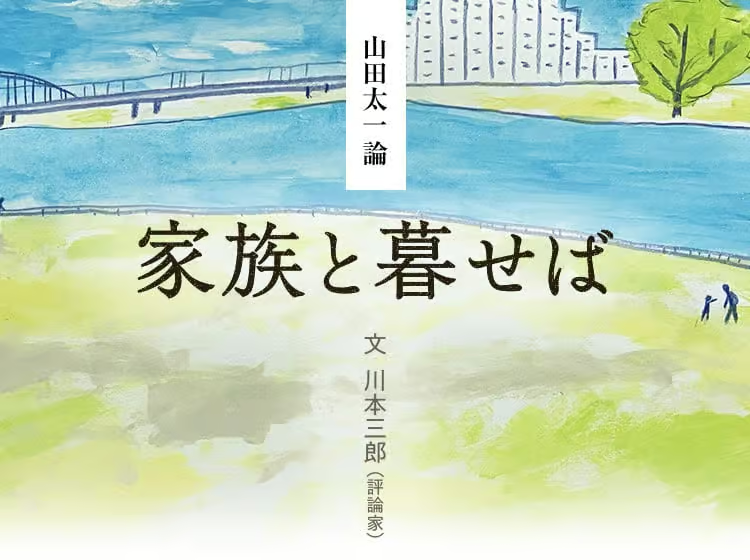

- 作品:

-

ふぞろいの林檎たちⅡ

1985年3月〜6月(全13話) TBS - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 鴨下信一、井上靖央ほか

- 主題歌:

- 「いとしのエリー」(サザンオールズターズ)

- 出演:

- 中井貴一、時任三郎、柳沢慎吾、手塚理美、石原真理子、中島唱子、高橋ひとみ、国広富之、根岸季衣、佐々木すみ江、小林薫、吉行和子、室田日出男、小林稔侍、岡本信人ほか

健一が目の当たりにした大人の裏側。

実に対して健一は仕事が出来る。社内では「やり手」で通っている。そんな健一も試練に遭う。

ある工場で現場の正宮という課長(岡本信人)に声を掛けられる。いつもは高姿勢の課長がその時は妙に親し気で「俺はな、ただお前が、新規の工場とつながりを持とうと、何遍無駄足踏んでもやって来る根性に、ほだされたんだ」とおためごかしのことをいって、こんな話を持ちかける。

ある機械を資材課を通さず自分のところに直接持ってくるように、と。どこか、あやしい話である。

いくら「やり手」といってもまだ若く純粋な健一は、正宮の真意がわからない。言われるままに機械を夜、会社の工場にではなく、資材課の目の届かない倉庫に運び込む。

翌日、社長(遠藤準)に呼ばれた健一は、そこで正宮は「十中八九、金が欲しくて売りとばしたんだ」と説明を受ける。機械の横流しである。純粋な健一は「それって犯罪じゃないですか」と驚くが、社長は、ことを荒立てるなと健一を制する。

そのあとの社長と浜野部長の対応が大人というか、したたかというか、健一は、はじめて大人の社会の裏側を見た思いがする。

社長と部長はなんと、まず正宮を小料理屋に招待する。健一も同席する。そして下手に出ながら二人はじわじわと正宮を追いつめてゆく。部長はひそかに正宮の弱味を調べていた。

正宮は、父親が病気になり、長男が高校入学とあって金が必要になり、二百万円ほど借金をした。

社長と部長は下手に出ながら、相手のこの弱味を衝いて、横流しの件は目をつぶる、そのかわり今後、わが社の製品を、と持ちかける。体のいい、みごとなおどしである。正宮は承諾せざるを得ない。

純粋さが失われる大人へのステップ。

若い健一は社長たちのこのやりとりを間近に見て、大人の社会の裏を知り驚く。

あとでこの話を実にすると、高校の校長の息子である健一より、商売をしている家の実のほうが意外や大人であることを見せる。

「世の中、そんなもんよ」。そして、父親が死んで墓を作ることになった時、墓の値段にも上乗せがあることを知ったと健一に話す。

「三十万円だとするだろ。客には三十五万で売る。五万はお寺のほうへいくわけよ。建築だって、設計士が業者に発注すりゃ、業者は設計士に礼金を払う」「世の中見た目のようには動いてないのよ。裏へ回りゃあ、リベートだコネクションだって」

ふだんは「弱い男」の実が急に大人になったように話すのに健一は「もうよせ、世の中そうだから、なんだっていうんだ。うれしそうにしゃべるな」と怒るが、社長と部長の大人の対応を目のあたりにした健一は、もう実のいうことを否定できなくなっている。社会人になるということは、大人になるということは手を汚すことか。山田太一は若者の純粋さに厳しく試練を与えている。

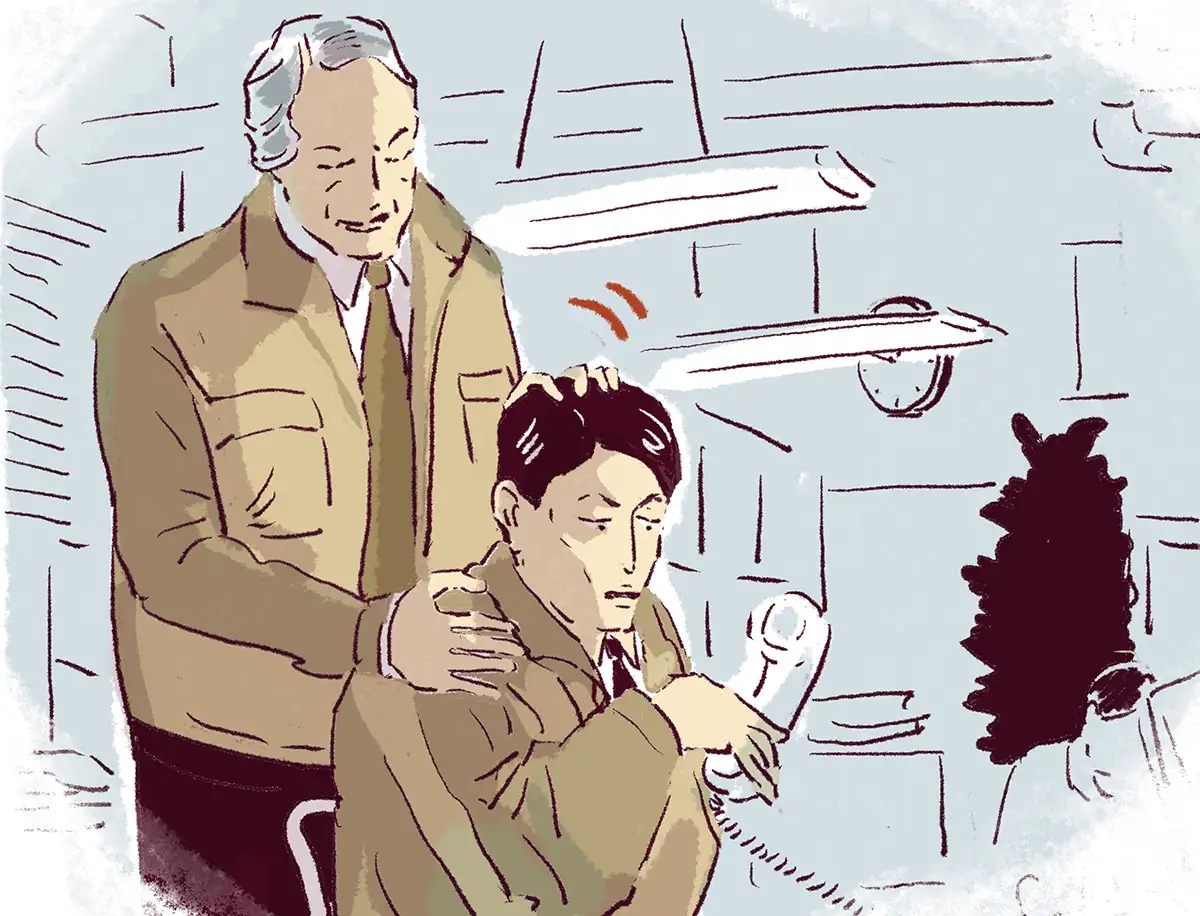

課長のパワハラに苛まれる良雄。

一方、晴海の物流センターに就職した中井貴一演じる良雄はどうかといえば、相馬という課長(室田日出男)の口やかましさに閉口している。何かというと良雄の仕事ぶりに、さらに私生活に口を出す。お節介だが、自分では先輩の親切心だと思い込んでいるから困る。

よく良雄を飲みに誘う。用事があると断ると、デートか、男どうしの付き合いのほうが大事だと無理をいう。気が弱い良雄は上司の誘いを断り切れずに結局は付き合わされる。課長はこれも研修のうちだ、いつまでも学生気分でいるなと説教を始める。うっかり逆おうものなら、「お前のしていることは日本の経済を支えている体制への反逆だよ。日本社会のヒエラルキーの否定だよ」と大仰なことをいい出す。

この課長は叩き上げ。大学は出ていない。だから「四流大学」とはいえ大学出の良雄を嫌味たらしく「幹部候補生」と呼ぶ。

イラスト/オカヤイヅミ

困った〝昭和のオヤジ〟へのシンパシー。

課長は良雄のところによく女性が訪ねてくるのも気に入らない。昼休みにデートかい、いいねえとからかう。

ある時、良雄のところに看護師をしている親しい宮本晴江(石原真理子)が昼休みに訪ねてくる。時間が限られているので二人は、会社の近くの大衆食堂(おかみを演じているのは大ベテランの原ひさ子)で会う。

と、そこに課長が入ってくる。二人の邪魔になるのも気づかずに隣の席に座ると一人で喋りまくる。ついにしびれを切らした気の強い晴江は、「普通は気を利かせて離れて座るものよ。隣に座るなんて無神経、いえ、意地悪よ」と怒って店を出ていってしまう。

晴江は、上司の前で文句のひとつもいえない大人しい良雄にあとで「弱虫、卑屈、鈍感、いうなり、最低、臆病者」となじることになる(悪口の語彙が豊富なのに驚く)。

課長に、たまには自分から酒を飲みに誘ってみろといわれ、良雄はある夜、看護師をやめてクラブで働くことになった晴江の店に連れてゆく。そこで課長が晴江の身体を触る。良雄が抗議しても、水商売の女ならそのくらいのサービスは当たり前だと恬として恥じない。

困った〝昭和のオヤジ〟である。まだパワハラやセクハラが問題になる前にはこういう上司がよくいた。東映で名傍役としてならした室田日出男が、実によくこのひとりよがりの上司を演じている。

あまりに課長の無神経が続くので、ある時耐えられなくなった良雄は蛮勇を振って、ついに課長を殴ってしまう。

ただ、この課長も根は悪い人間ではない。しかし、なんともセンスが古い。若い世代から見れば、どうしようもない中年男でしかない。それでもあとで、課長の息子は早稲田の政経にストレートで入った秀才で、大学を出ていない父親を馬鹿にして口も利かないと分かって、見ているほうは、少し気の毒になる。

※以下、後編に続く(5月22日公開)

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。