沿線地図

後編

- 作品:

-

沿線地図

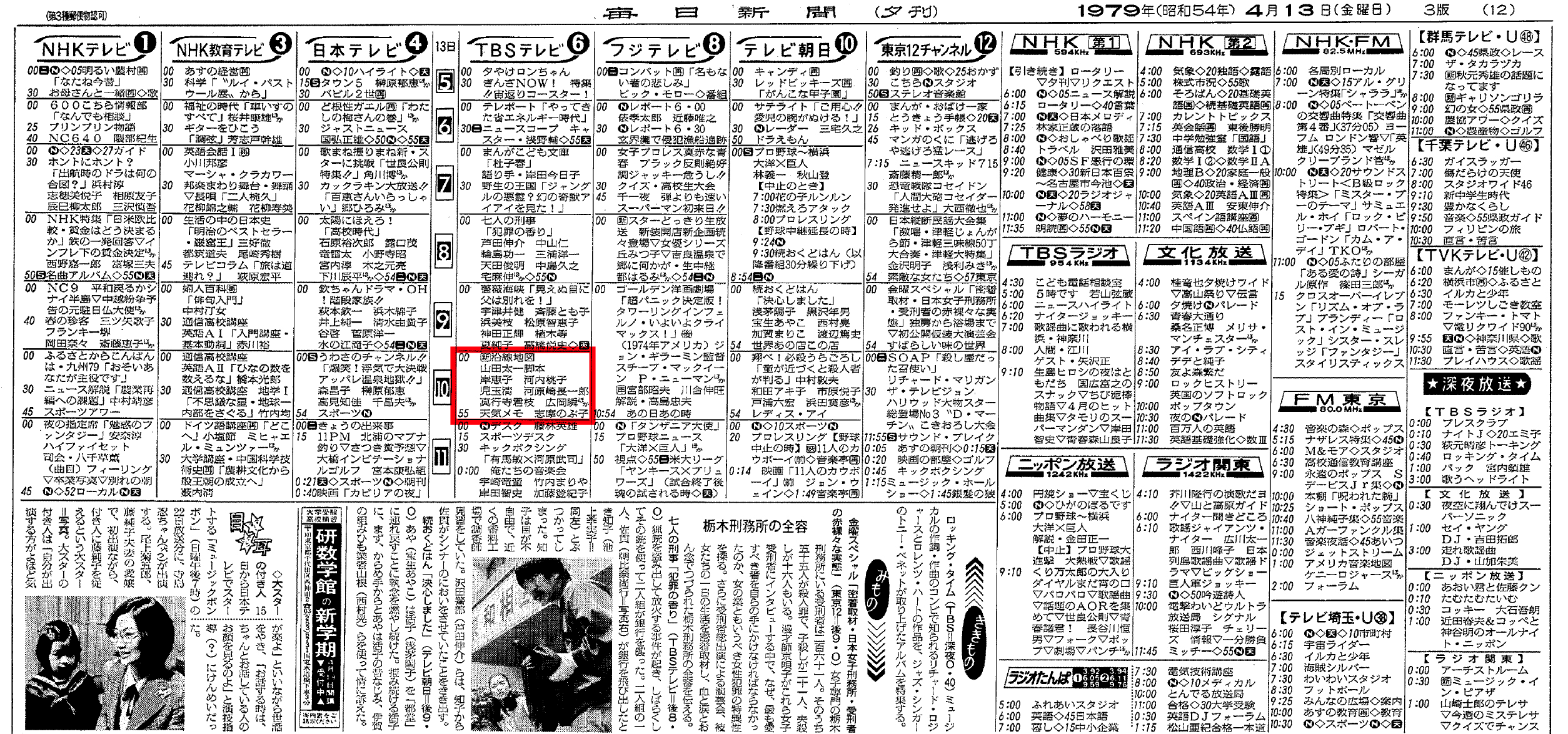

1979年4月〜7月(全15回)、TBS系 - 原作・脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 龍至政美、大山勝美、福田新一、片島謙二ほか

- 音楽:

- 小川よしあき

- 主題歌:

- 「もう森へなんか行かない」(フランソワーズ・アルディ)

- 出演:

- 岸惠子、河原崎長一郎、児玉清、河内桃子、真行寺君枝、広岡瞬、笠智衆、岡本信人、新井康弘、楠トシエ、三崎千恵子、風間杜夫ほか

親子をつなぐユニークな傍役の登場。

子どもたちは確かにしっかり働いている。しかし、しょせんアルバイトである。いまの仕事がどこまで続くかわからない。市場の下働きや大衆食堂のお運びでは、キャリアにはならないだろう。二人が、何か特別に好きなことを持っていて(例えば大工とか美容院とか)その仕事に努力しているのなら親は応援したくなる。それが先行きのはっきりしないアルバイトでは親が心配するのは当たり前だろう。むしろ心配しなかったらそのほうがおかしい。

その点で、山田太一は傍役として面白い若者を登場させている。

藤森家の電気店と同じ商店街にある小さなスナックを一人で切り回している岡田鉄太郎(新井康弘)という若者。

もともとは母親(楠トシエ)が開いていた店だが、病気になり入院してしまったので鉄太郎があとを引き継いでいる。昼は珈琲や軽食、夜は酒も出す。カウンターとテーブル席がふたつほどの小さな店。

道子がこの店によく来ていた。鉄太郎は道子が好きになったが、あっさり振られてしまう。そのあと道子は志郎と店に来るようになる。志郎を恋仇とみた鉄太郎は志郎に暴力を振るった。エリート学生らしい志郎が気に食わなかったせいもあるだろう。

それでも鉄太郎は気のいい男で、道子と志郎が家出した時には、かなりの額の金を貸しているし、同棲するようになった二人をそれとなく応援もする。

道子の母親である麻子と、志郎の母親である季子は、ここに来れば二人の消息が分かると、頻繁に店を訪れるようになる。何度も来るうちに一人で店を切り回している鉄太郎のことを頼もしいと思ったのかもしれない。まだ若い鉄太郎が小さな店とはいえきちんと仕事をしている。無茶な家出をして、中途半端なアルバイト暮しをしている自分たちの子どもよりずっとしっかりしている。

それまで喫茶店に入ることもなかった麻子が何度も店に来て、時には酒を飲むようになる。無論、娘の消息を知りたいためだが、鉄太郎を好ましくなったこともあるだろう。志郎の母親の季子が店に足繁く来るのも同じ理由だろう。

イラスト/オカヤイヅミ

主婦の孤独がもたらすハプニング。

季子は、もともとよく酒を飲んでいたようだが、志郎が家出してからいっそう飲むようになった。昼間からも飲む。いわゆるキッチンドランカー。

季子は専業主婦。益子焼の陶器を売りさばいているが、主婦の小遣い稼ぎ程度のものだろう。夫の誠治は銀行の仕事が毎日忙しい。夜は遅い。息子には個室が与えられ、そこに入りっぱなし。ついには家を出て、女の子と同棲してしまう。季子を、『それぞれの秋』や『岸辺のアルバム』で描かれた、「主婦の孤独」が襲う。

季子に比べれば、夫と二人で電気店を守っている麻子のほうがはるかに「働く女性」として生き生きとしている。季子が夫の仕事を外から見守るだけなのに対し、麻子は夫と共に店を支えているという自負がある。暮しに張りがある。「エリート銀行員の奥様」より「町の電気屋のおばさん」の暮しのほうが充実している。実際、演じる河内桃子が生気を欠くのに対し、「おばさん」の岸惠子のほうが生き生きとしている。

夫とは距離を感じる。子どもには去られた。季子は酒に頼るしかない。そしてある夜、夫が大阪に出張中に、麻子が親の病気のため四国に帰っていて一人でいる茂夫のところに酔った勢いで上がり込み、抱き合ってしまう。不倫というような大仰なものではない。不毛な日常に疲れ切った主婦が、身近にあった樹木に寄りかかったようなもの。いわば突発的な衝動。事故のようなもの。

青春を取り戻す銀座のデート。

それでも端から見れば不倫には違いない。とくに藤森電気店の向かいの不動産屋のおかみさん(野村昭子)に二人でいるところを見られ、実家から戻った麻子の知るところになる。この不動産のおかみさんがいかにもよくいる噂好きの隣人で面白い。かねがね夫の茂夫はよく勝手に上がり込んでくるこの隣人を嫌っていたが、麻子のほうは、不動産屋という仕事は町の情報通として商売に欠かせないと親しくしていた。その隣人から、自分の留守中に夫が、あろうことか銀行員の妻とことをいたしたことを知る。不倫など遠い世界の絵空事にしか思えなかったのに、自分の家で起こるとは。夫も娘も勝手なことをしていると怒るのは当たり前である。怒る岸恵子が素晴らしく美しい。

怒った麻子が松本家を訪ね、たまたま休暇をとって一人でいた誠治にことのあらましを話す。みんな勝手なことをしている。自分が一番「損だ」と嘆く。

「私だって遊びたいわよ。だって、もうどんどん年とって来ているんだもの。女として、焦りだってありますよ。ああ、こうやって毎日毎日店番して、洗濯して、御飯の支度して、それだけで年とっていっちゃうのかと思って、それだけじゃいやだなァって思うことありますよ」と訴える。麻子にもまた「主婦の孤独」があったと、ここは胸を衝かれる。

このあと、誠治は麻子を“デート”に誘い、二人で東京の町をめぐり、銀座のレストランで食事をする。それ以上のことはしないが、麻子は青春を取り戻したように輝いて見える。家族の危機を描くドラマのなかでこのくだりは、心地よい間奏曲になっている。

答えの出ない結末で家族の在り方を問う。

同棲している二人のあいだに問題が起こる。道子が妊娠した。志郎は、自分たちの生活がまだしっかりしていない今、子どもはいらないと主張する。道子は迷う。若い二人の家出、同棲がいかに無暴だったか、二人は思い知らされる。

そんなある日、笠智衆演じる祖父が二人を訪ねてくる。手土産で持ってきたケーキを三人で食べたあと、祖父は何事もないように帰ってゆく。駅まで見送った志郎は、思い切って祖父に、道子が妊娠したことを打ち明ける。産んだほうがいいかどうか聞くと祖父は短く答える。「産むことはない」。

若い二人に子どもなど無理だと思ったのか、それとも、自分が子ども(誠治)や孫(志郎)に失望していたためなのか。

このあと、祖父は一人暮しのアパートでひっそりと自殺して果てる。もう自分の時代は終わったと諦めたのだろう。

この「老人の孤独」というテーマは、山田太一ののちのドラマ、笠智衆主演の三部作『ながらえば』(一九八二年)、『冬構え』(一九八五年)、『今朝の秋』(一九八七年)に受け継がれてゆく。この三作についてはいずれ書きたい。

『岸辺のアルバム』が多摩川の決壊という突然の出来事で終焉を迎えたように『沿線地図』も祖父の自殺という思いがけない不幸によって幕を閉じる。

といっても問題がきれいに解決したわけではない。道子は結局、中絶手術を受ける。二人の同棲生活は続く。志郎は、これから一ヶ月に一度は二つの家族が会食することを提案する。無論、これで親子の関係が戻るわけではない。答えはない、というのも現代の家族のひとつの形である。無理に答えを出さず、未完のままで終わらせることで、このドラマは家族の新しい在り方を問うドラマとして鮮明に記憶に焼きつく。

※次回は『早春スケッチブック』(8月9日公開)を予定。

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』『朝日のようにさわやかに』『銀幕の東京』など多数。