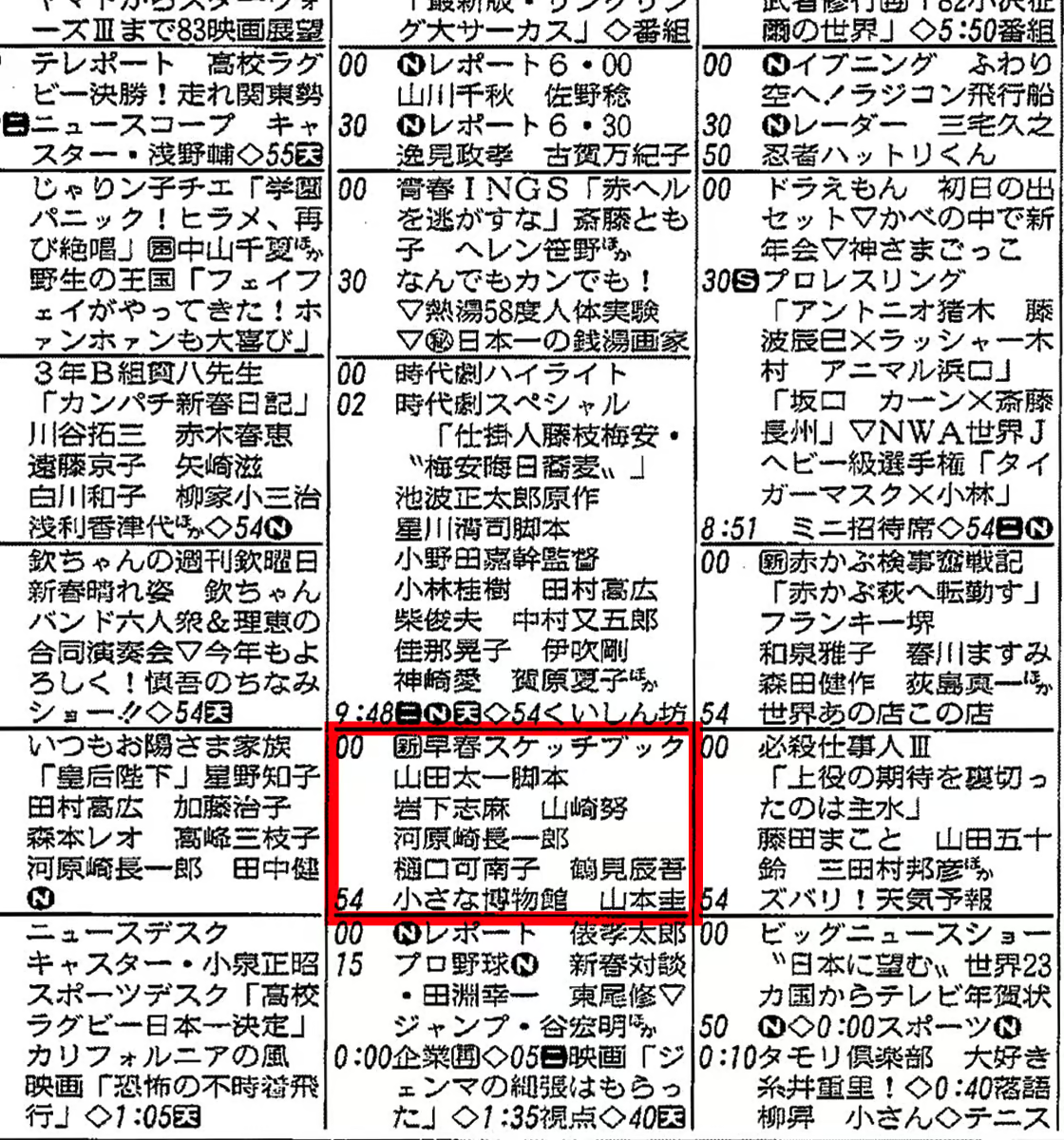

早春スケッチブック

中編

- 作品:

-

早春スケッチブック

1983年1月〜3月(全12回)、フジテレビ系 - 原作・脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 富永卓二、河村雄太郎

- 音楽:

- 小室等

- 出演:

- 岩下志麻、山﨑努、河原崎長一郎、鶴見辰吾、二階堂千寿、樋口可南子、荒井玉青ほか

カメラマンだった男の過去とその生き方

暮れ、和彦は、もう一度、西洋屋敷に行ってみる。ちなみにこの屋敷はドイツ人の老学者の家で、学者がドイツに戻っているあいだ男が留守番がわりに住んでいる。いまどきよくこんな屋敷が残っていると驚くほどの古い建物。庭も広い。

和彦が見ると男は庭で焚き火をしている。焚き火の火が心を落ち着かせるのか、この日の男は、前とは打ってかわって静かに語りかけるように話をする。

男はカメラマンだったようだ。いっとき目に入るものはなんでも撮った。そのうち、迷いが生じてきて撮れなくなった。そんな話をするうちに和彦も、珍しく自分のことを話しだす。自分も前は切手を集めたり、美術展に行ったりした。はじめの頃は、切手や絵が新鮮だったが、そのうち感動が薄れて、ただ、惰性でしているようになった。「気がつくと、一枚の絵だって、じっと見て、好きになったりしたわけじゃないんです」。受験勉強にも疑問を感じる。勉強ばかりしていると友だちもいないし、妹のことも考えない。「なんだか自分が、あったかくないなって、そういうこと感じます」。

男を話しあえる相手だと感じたのだろう。少なくともいま、父の昇一には言えないことを話すことが出来る。そして照れたように言う。「こんなに、しゃべったの、久し振りです」。

心のどこかで、この男のことを本当の父親ではないかと思い始めたのではないか。気になった和彦は、明美と会って、「あの人、ぼくの父ですね?」と聞いてしまう。明美は否定しなかった。男に頼まれたのではなく、自分から察して、和彦を無理矢理、屋敷に連れてゆき、男に会わせた。

そして、和彦は、明美からもらった写真集で、父が沢田竜彦という、その世界では知られた写真家だと知る。

「ありきたり」な生き方への疑問

ちなみに、このドラマの毎回のクレジットのところには、写真家、倉田精二の写真が使われている。刺青の男や、水商売の女を撮った、無頼の匂いのする写真である(『フラッシュアップ』白夜書房)。

ドラマのなかでは、沢田竜彦の『標的』というタイトルの写真集には、やはり世のアウトサイダーたちにカメラを向けた写真がおさめられている。それを見て和彦は、感想をいう。「撮られている人があなたに打ち解けているように感じられる」「ああいう人たちと仲良く出来るというのはやはり本当の優しさを持った大人じゃないと駄目だと。ぼくなんか行ったら水ぶっかけられちゃうだろうな」。

自分が「ありきたり」だと自覚しているから、和彦は、アウトサイダーたちの写真を撮った竜彦に敬意を持つ。素直である。

竜彦に会ったことで和彦は、自分のなかの「ありきたり」に疑問を持つ。自分はこのまま「いい子」でいいのか。受験勉強ばかりして、いい大学に入って、いい会社に入って…そんな「ありきたり」の人生でいいのか。とくに竜彦に浴びせかけられた言葉、「お前らは骨の髄までありきたりだ」に衝撃を受ける。

イラスト/オカヤイヅミ

息子を案じた母の大胆な行動

そして和彦は思い切った行動に出る。年が明けて行われた共通一次の試験場から突然姿を消してしまう。「ありきたりでないこと」をしたつもりである。

親は当然に心配する。これで今年はもう国立大学を受けられない。私立を目ざすしかない。それまで大人しく育ってきた和彦にいったい何があったのか。なぜこんな無謀なことをしたのか。『沿線地図』の高校三年生、松本志郎が大学入試を前に突然、学校を辞め、家を出てしまうのと同じ行動である。「ありきたり」の人生になる入り口で、思い切って自分から道を逸れてしまう。

母親の都はさすがに、このところの息子の変化に気づいていた。息子が、沢田竜彦の写真集を隠し持っていたのを見つけていた。どうも、息子は実の父親に会ったらしい。そして、小市民的生活を小馬鹿にしているあの男は、思春期の和彦の心をかき乱すようなことを言ったに違いない。その悪影響で和彦は共通一次試験を受けるのをやめてしまった。

都は、あちこち手がかりを求めて、ようやく竜彦の西洋屋敷に会いに行く。十八年ぶりの再会である。町の喫茶店で会うことになった都は、終始、冷たい態度を取り、昔の男に「いまの自分たちの生活をかき乱さないで」ときっぱりと言い放つ。それだけ言って、店を出ようとする。竜彦が行かせまいとする。

そのあとが凄い。都はなんと足で竜彦の股間を蹴りあげる。鮮やか! さすが若い頃、不良だったということだけのことはある。怒る岩下志麻が素晴らしく美しい。この時は、とても小市民的な主婦には見えない。

「ありきたりでない」男が死を意識したとき

竜彦の病は重い。悪質の腫瘍で視神経をやられている。放っておいたらますますひどくなるだろう。それでも病院に行こうとしない。すっかり弱気になっている。そして和彦に会い(はじめて)、また十八年ぶりに都に会い、〝里心〟がついたというのか、急に二人にすがりたくなる。アウトサイダーを気取っていても心は弱い。死への恐怖もあるだろう。都に「助けてくれ」と言ったりする。

竜彦はついには、希望ヶ丘の望月家にまでやってくる。無論、都は「帰ってくれ」と冷たく応じる。都は和彦に言ったことがある。「お母さん、自分のしたことに、うっとりしてるような人間て大嫌い」。無頼の生き方をしている竜彦に対する生活者の側からのまっとうな批判である。

竜彦はさらに、なんと都の夫である省一の信用金庫にまで会いに行き、「二、三回でいい。奥さんを貸してくれないか」と非常識な頼みごとをする。省一は無論、怒るが、竜彦が「もう長くはない」というのを聴いて、少し驚き、動揺する。

「ありきたり」の生き方を罵倒してきた竜彦が意外なもろさを見せる。それに「ありきたり」の省一が反応する。男二人の生き方が一瞬、重なり合ったように見える。

人は多かれ少なかれ、「ありきたり」の部分と、「ありきたりでない」部分を合わせ持つのだから。『早春スケッチブック』のDVDには特典として山田太一と山﨑努の対話が付いている。そこで山田太一がこんなことを言っている。

早稲田大学の学生時代以来、長い付き合いのある盟友寺山修司はこのドラマを気に入っていて、毎回、見るたびに電話してきて感想を言った。ある時、こんなことを言った。「あの山﨑努は自分で、河原崎長一郎がきみだね」。なるほど一般的なイメージとして寺山修司はアウトサイダー、山田太一はインサイダーと分かれる。しかし、山田は、寺山の感想を聴いてこう思ったという。「自分は河原崎長一郎でもあり、山﨑努でもある」と。一人の人間のなかに「ありきたり」と「ありきたりでない」部分がある。だからこそ山田太一は、これだけ深みのある作品を書くことが出来る。

ちなみに、『早春スケッチブック』が放映された一九八三年の五月四日には、寺山修司が四十七歳で病没した。死の病にとらわれた山﨑努に自分の姿を重ねていたのかもしれない。

※以下、後編に続く(8月23日公開)。

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。