評論家の川本三郎さんによる、山田太一ドラマの魅力に迫る連載。今回は、汚職まがいの仕事に手を染める会社人間の悲哀を描いた『奈良へ行くまで』です。時に厳しく、そして時に優しく人間を見つめる山田ドラマのエッセンスが詰まったこの傑作を、川本さんと共に味わっていきましょう。

奈良へ行くまで

前編

- 作品:

-

奈良へ行くまで

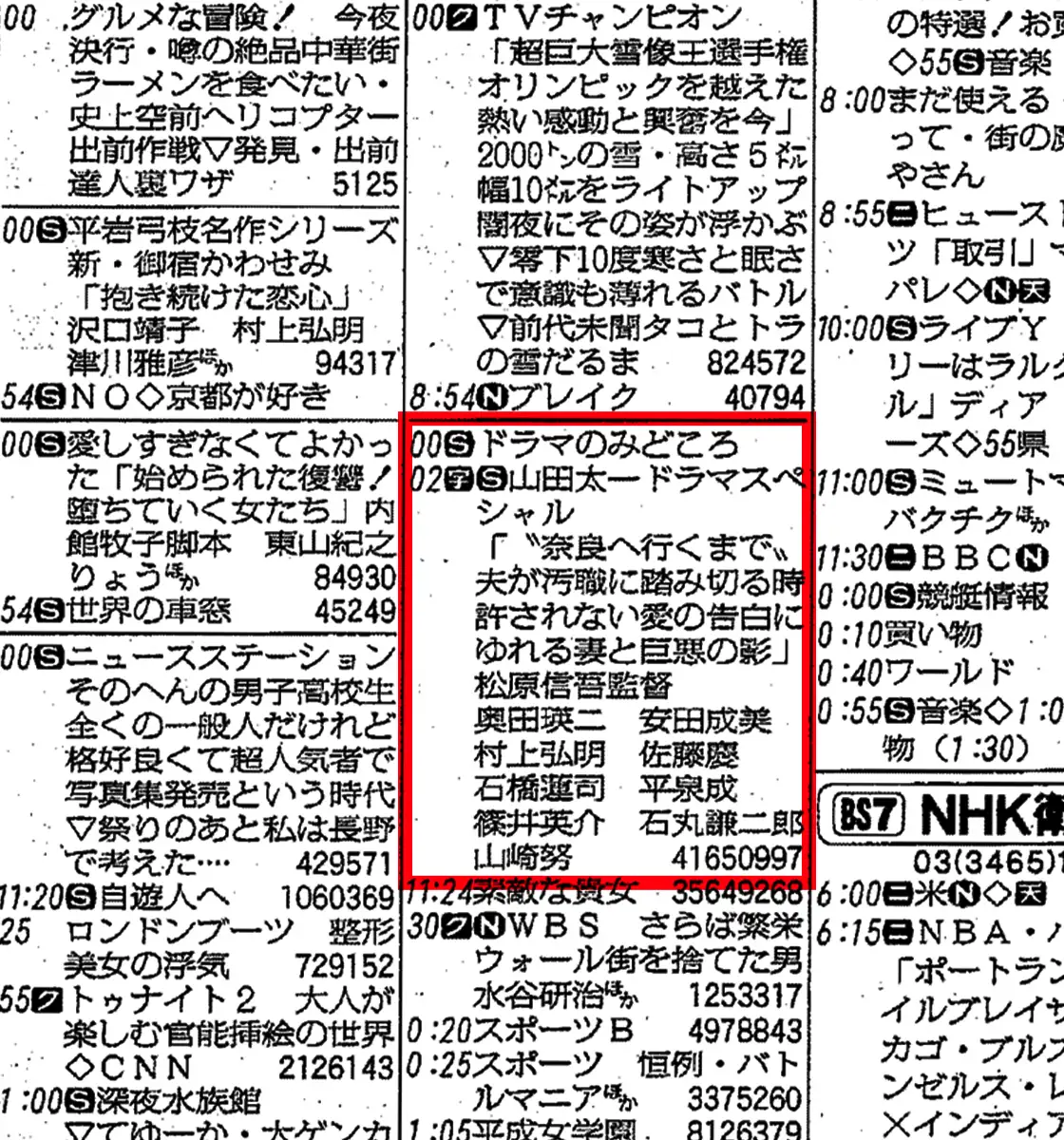

1998年2月(全1回) テレビ東京 - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 松原信吾

- 音楽:

- 本多俊之

- 出演:

- 奥田瑛二、安田成美、村上弘明、佐藤慶、山崎努、石橋蓮司、平泉成、篠井英介、石丸謙二郎、小倉一郎ほか

山田太一ドラマの神髄は組織と個人の対立。

山田太一のドラマの主人公は、ほとんどが会社勤めの企業人、あるいは職業人である。アウトサイダーが主人公になるのは、『早春スケッチブック』(88年)の山崎努演じるフリーのカメラマンの例があるくらいだが、それはあくまでも河原崎長一郎演じる企業人の対比として描かれる。

会社勤めの人間は、一方で「寄らば大樹の陰」の安定が得られるが、他方で「すまじきものは宮仕え」の窮屈さがある。組織人である限り、往々にして自分を殺して生きなければならない。「組織と個人」の対立は、会社勤めの人間にとっては、現代社会では避けられない課題になっている。山田太一のドラマは、一見、心あたたまるホームドラマでありながら、その根のところでいつもこの課題に向き合う厳しさがある。

『チロルの挽歌』には、その意味で印象的な場面があった。

大手鉄道会社の技師から、北海道でのリゾート施設建設という畑違いの仕事に配属された高倉健演じる主人公は、施設建設に反対する地元の牧場主、岡田英次を説得しにゆく。

すると、土地を売ろうとしない牧場主は、会社人間の高倉健にこんな言葉をぶつける。

「なんでそんなして会社のために尽くす。俺ならとってもやってらんねぇ。会社員とはそったらもんか」

それに対して、高倉健は言い返すことが出来ず、ただ頭を下げるしかない。会社人間は往々にして自分を殺して生きなければならない。その苦しい思いが、頭を下げる高倉健の姿から切実に伝わってくる。

系列会社に飛ばされた銀行員の物語。

『奈良へ行くまで』は、一九九八年の二月にテレビ東京で放映された二時間ドラマ。

奥田瑛二演じる主人公の中本正治は、銀行員だったが、銀行の改革案を提案したのが上司に嫌われたらしく、系列の中堅の建設会社へ出向、平たくいえば飛ばされた。

美しい妻、敦子(安田成美)と、小さな子供がいる。郊外住宅地(田園都市線沿線か)のマンションに住んでいる。平均的な中流家庭である。これまでの『それぞれの秋』(73年)や『岸辺のアルバム』(73年)では夫より妻のほうが中心に描かれたが、このドラマでは、夫のほうが主人公で、その会社での仕事が主に描かれる。

中本正治は新しい職場では官庁担当の営業部長という肩書きが付いているが、銀行からまったくそれまで縁のなかった建築会社に入ったのだから実際には新入社員と同じ。勝手がわからない。

そのため、はじめ、この道三十年余のベテランの社員、佐藤慶演じる永野輝男に付いて官庁まわりをする。永野に、この業界のしきたりを学んでゆく。

清濁合わせ持った大人の迫力。

この仕事というのが、なるほど建築会社は発注を得るためにこんなに官庁に下手に出るのかが描かれていて面白い。

毎日のように二人が官庁まわりをする。といっても、相手に会えるわけではない。たいていは会えずに帰る。ただ、その時、訪ねたという証拠に、名刺を追いてゆく。通産省、通産省……と各省をまわるのだが、どの官庁にも業者用の名刺入れ(ボックス)が設置されていて、そこに名刺を入れる。

新人同然の中本は、ある時、永野に官庁へのこんな「挨拶まわり」は意味がないのではないかと質す。すると永野は意外なことをいう。

「私は挨拶まわりなどしていない。官庁では、名刺を置いてくるだけでも意味がある。むこうはどこの会社の誰が何度くらい来たかをきちんと集計している。そのことが、あとで仕事を割り振りする時に参考になる」

まったくこの業界のことがわからない中本はそれで納得するしかない。

この永野というベテラン社員の身分は、「嘱託」だという。停年になってからの地位なのか、それとも非エリートで三十余年間、ずっと「嘱託」なのかは定かではないが、銀行からやってきた新人同然の中本に比べれば、ずっとこの業界のことに精通したベテランであることは間違いない。

佐藤慶の演技力もあって、この永野という傍役が異彩を放っている。長年、下積みで苦労してきたから、清濁合わせ持った大人の会社人間の迫力がある。永野の前では、中本はまるで青臭い新入社員に見えてくる。

イラスト/オカヤイヅミ

サンドイッチの一片から見えてくるもの。

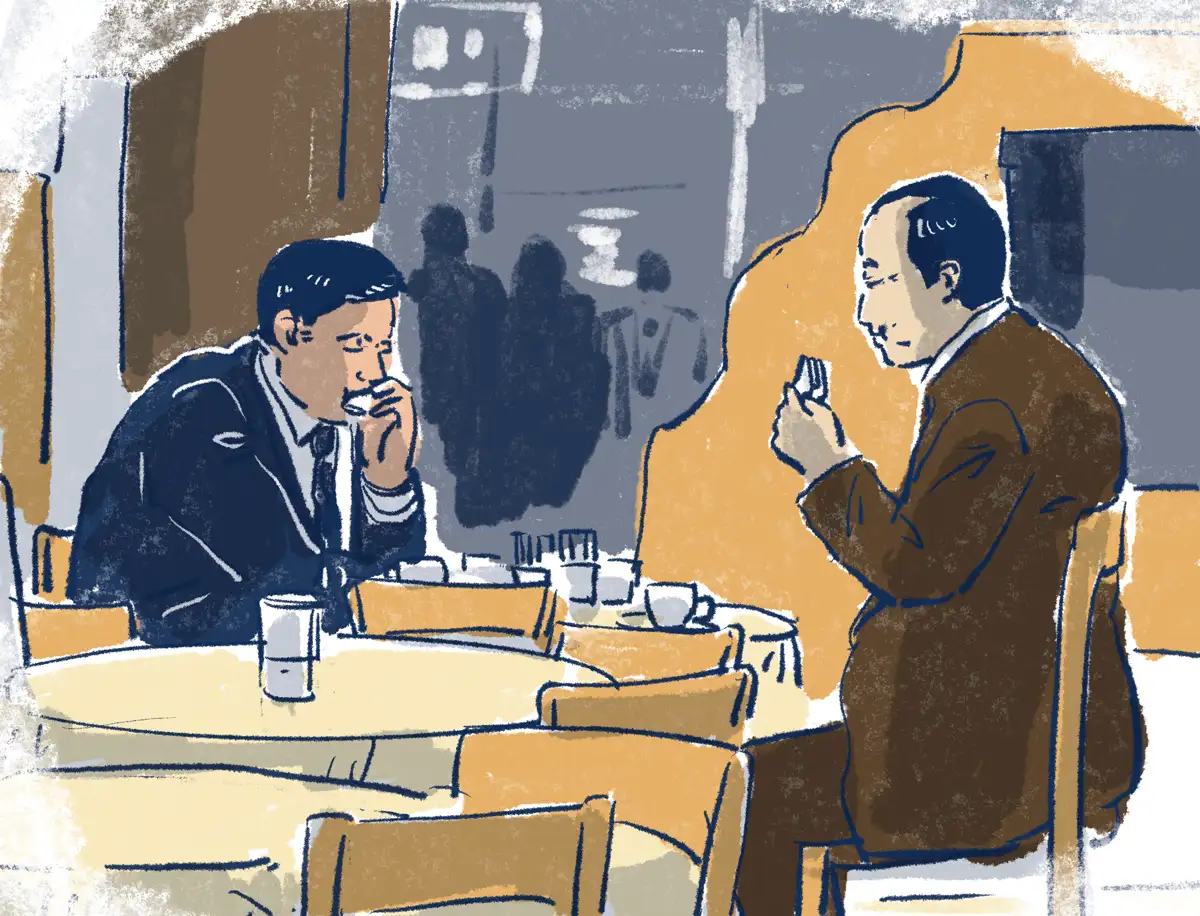

二人が官庁街の喫茶店で休憩する印象的な場面がある。

この時、佐藤慶演じる永野はサンドイッチを注文して食べる。中本に「サンドイッチ、よく召し上がりますね」と言われると、コーヒーで流しこむようにして食べながらこんな説明をする。

間食はしたくないが、腹が減ると怒りっぽくなる。営業が怒っていいことなんてめったにない。カレーやラーメンでは量が多い。結局はサンドイッチになる。

そして苦虫をかみつぶしたような表情で、まずそうに食べながら呟く。「こんなもの好きでもなんでもないんだが」。

およそおいしそうに見えない喫茶店のサンドイッチは、この「嘱託」の中年男が、本当は役所まわりを実は「好きでもなんでもない」と考えていることをあらわしているように見える。空しい仕事を三十年以上やってきた。その苦い思いが、まずそうなサンドイッチによくあらわれている。山田太一は、こういう細部によって一気にその人間の人生を感じさせるのがうまい。

別の日。二人はまた同じ喫茶店で休憩する。永野は例によってサンドイッチをまずそうに食べている。中本は、思い切って聞く。官庁に行っては、名刺を置き、頭を下げて帰ってくる。こんなことで仕事になるのか。

すると、永野はきつい調子で中本をたしなめる。「ここは官庁街の喫茶店です。どこで誰が聞いているか分からない。だから、ここで仕事の話をするな」と。中本が「分かりました」と恐縮すると、「だったら黙ってなさい」とダメを押す。すごい迫力である。「嘱託」が「部長」を圧倒している。佐藤慶というベテランの名優ならではの迫力だろう。さらに「黙っていなさい」といいながらサンドイッチの一片を中本に差し出すのも凄味がある。お前も会社人間ならこのまずいサンドイッチを嫌でも食べろという思いだろう。

※以下、中編に続く(11月15日公開)。

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。