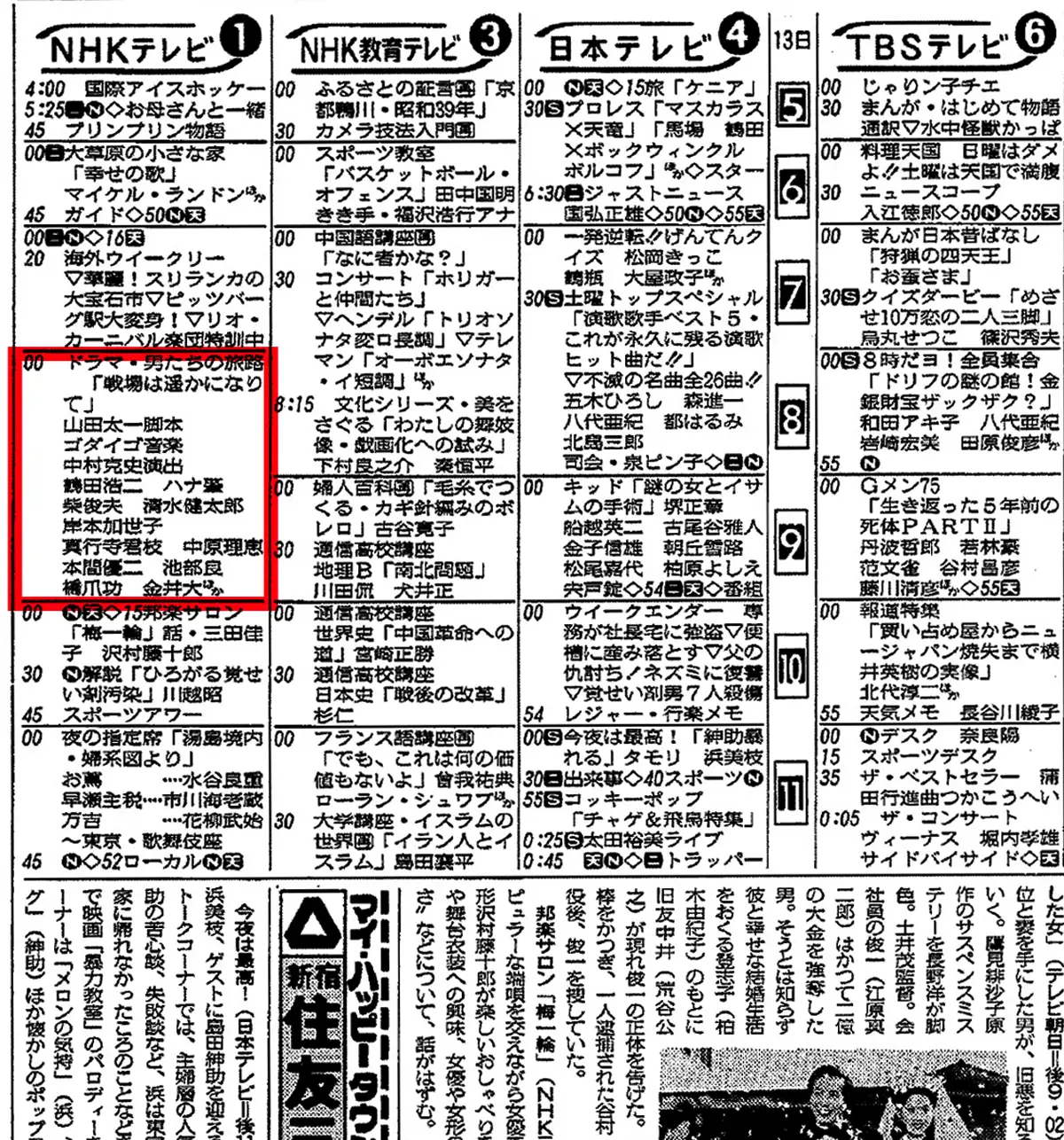

男たちの旅路スペシャル

戦場は遙かになりて

後編

- 作品:

-

男たちの旅路スペシャル 戦場は遙かになりて

1982年2月(全1回)NHK - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 中村克史

- 音楽:

- ミッキー吉野

- 出演:

- 鶴田浩二、柴俊夫、清水健太郎、岸本加世子、金井大、真行寺君枝、本間優二、近石真介、中原理恵、橋爪功、ハナ肇、池部良ほか

軍隊の比喩としての警備会社。

ところでチンピラ集団は何者なのか。

山田太一は、彼らの置かれた状況も見逃していない。単純に犯罪者ときめつけて排除していない。

逮捕された集団のボスのような少年は警察でこんなことをいう。

自分たちは学校でも家でも「カス」みたいにいわれているはみ出し者だ。「オレなんか一生、隅で働けってハンコ押されちまったようなもんだ」。

自分でも社会に対して「ひがみ」を持っているのは分かっている。それでも、街をいい調子で歩いているやつを見ると腹が立つ。

だから彼らが夜、襲撃する場所は、彼らとは縁のない名門の高校や中学、大企業の施設、高級レストラン、外車の販売店など、いわば勝ち組の場所ばかり。負け組の彼らはそれを襲撃して憂さを晴らす。格差社会の悲しい犯罪である。

そして勝ち組の施設ばかりが狙われるから、勝ち組は警備会社に仕事を依頼する。その警備会社が社員の安全第一で、犯罪者たちを野放しにすることになれば問題になる。

実際、東洋警備に仕事を依頼していたある会社は、こんなことをいって仕事をキャンセルしてしまう。

「契約先が襲われたら、警備をしているものは、身を挺してたたかう、あたり前のことじゃないですか。それをお宅さんは、逃げろといっているという。襲われたら怪我をするのはバカバカしいからさっさと逃げろといっているという。それであなた警備会社といえますか?」

「襲って来る外敵に対しては、負けを承知でも、たたかおうとする。それでこそガードマンじゃないですか?」

仕事を依頼した企業としては、身体を張ってでも外敵と斗えというのは無理からぬが、それは戦時中の、無駄と分かっていてもお国のために死ねといっていることと変わらないのではないか。

このドラマは、次第に警備会社が軍隊の比喩になっていることが分かってくる。

特攻隊嫌いの真の理由が明らかに。

思いがけない事件が起こる。

鶴田浩二演じる吉岡が、ある夜、一人で学校を見回るとチンピラ集団に出くわす。十数人に囲まれてしまう。

吉岡は部下たちには、危ない状況では逃げろと言い続けていたのに、兵隊上がりで血が騒いだのだろう、「いいだろう、相手になってやろう。人数が多いからといって安心するな」と啖呵を切ると、大立ち回りを演じる。吉岡は滅法強く、チンピラたちを次々に叩きのめしてゆく。

吉岡の武勇伝が知れると東洋警備の社員たちは大喜びする。幹部の一人はいう。「東洋警備の真骨頂を示したものとして、社員一同喜んでおります」。

だが、一人、吉岡の奮戦に腹を立てる者がいた。いままでさんざん、危ないときは逃げろと教育され続け、それに不満を持っていた直人である。

頭の怪我で包帯を巻いている吉岡に直人は食ってかかる。

「俺たちに逃げろ逃げろといって、自分は逃げないで、ヒーローですか!」

「恰好よがるな、勇ましがるなって、もっともらしいこといって、自分は大奮戦していい気なもンじゃないスか」

直人の言い分はその通りなので、吉岡は自分が悪かったと詫びる他ない。そこで直人は思わぬことをいう。

自分の父親は特攻隊の整備兵、吉岡の飛行機を整備した整備兵だった、と。これには吉岡は驚く。父親と折り合いが悪かった直人は吐き捨てるようにいう。「嫌いなんでね、特攻隊は大嫌いなんだ」。

はじめて自分に会ったときから直人が反抗的だった訳が分かる。

終戦の前日、吉岡少尉の機が機銃を受けた。それを吉岡と整備士の直人の父親が徹夜で直した。二人は眠くなるとお互いを殴った。そのために直人の父親の左の耳は聞こえなくなってしまった。それを聞いて吉岡は愕然とする。

最悪の事態、そして悲しい船出。

そのあとさらに事件が起こる。

直人はいつもの夜のように清次と、ある工場の見回りをする。そこでチンピラの集団に出くわす。吉岡の武勇伝の影響があったのか、直人は清次に「やりましょう。ぶっ殺してやる」と意気ごんでチンピラたちと殴り合う。二人とも強いが、いかんせん多勢に無勢。

直人は頭を殴られ昏倒する。それをチンピラがさらに殴る。清次が気がついたときには直人は息絶えている。

吉岡がいちばん怖れていたことが現実になってしまった。

真行寺君枝演じる達子が遺骨を抱いて直人の故郷、小笠原島に行くことになる。吉岡が付き添う。東京湾の竹芝桟橋から船に乗る。小笠原まで二十九時間かかるという。

先輩の壮十郎と清次が見送りに来る。清次はチンピラたちとの乱斗で負傷している。左腕を吊り、左足をひきずっている。彼は、一緒にいながら直人を助けられなかったことで自分を責めている。

吉岡は、責任があるのは、むしろ自分だとうなだれる。遺骨を抱いた達子は静かに泣く。悲しい出発である。

語り合う戦中派の二人。

イラスト/オカヤイヅミ

船が小笠原の父島に着く。

吉岡と達子は、直人の両親(ハナ肇、谷口香)に会う。ハイビスカスの花が咲く墓地への道を葬列が行く。達子は正式の妻ではないので葬列には加われない。

実際に小笠原でロケされている。海は青く、島にはハイビスカスの花が咲く。いまは美しい島だが、戦時中は日本の基地になって、住民は本土へと追われた。戦後はアメリカの直接統治で一九六八年にようやく日本に返還された。

そんな島の歴史が、ハナ肇演じる直人の父親によって語られる。直人は花を愛し、音楽を愛する優しい子どもだったが、戦中派の親はそんな息子を男らしくないと叱り続けた。直人が吉岡に反抗的だったのは、同じ戦中派の吉岡に父の姿をかぶせたからだろう。

吉岡は、自分がチンピラとやり合ったことで直人をあおってしまったと父親に詫びる。

死より生を大事にする思い。

夜、吉岡は直人の父親と戦時のことを語る。ここでも吉岡は、正直に自分には愛国心なんかなかったという。出撃するにあたって国を守る意気になど燃えてなどいなかった。ただ飛ぶのを逡巡して臆病者といわれるのが嫌だっただけだ。

それにと付け加える。「私は兵隊にとられたくなかった」。直人の父親が志願兵だったのと対照的。だから戦時のことを美しく語りたくないのだと。

「戦争を知ってるものが、年をとって来て、思い出を美しくしゃべりたくなっている。しかし、そんなことじゃ、風向きが戦争に向きはじめた時、私たちは、歯止めにならない」

この吉岡の言葉は、死より生を大事にしようとする山田太一自身の思いだろう。

だからこのドラマは、最後、産気づいた達子が緊急の救難飛行艇のなか、直人の両親をはじめ島の人々の協力によって無事に出産することになる、生の賛歌で終わっている。

※次回は『キルトの家』(25年1月15日公開)を予定。

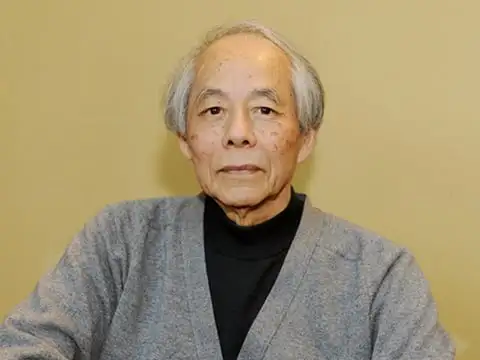

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)、『遠い声/浜辺のパラソル』(ベルリブロ)がある。