チロルの挽歌

後編

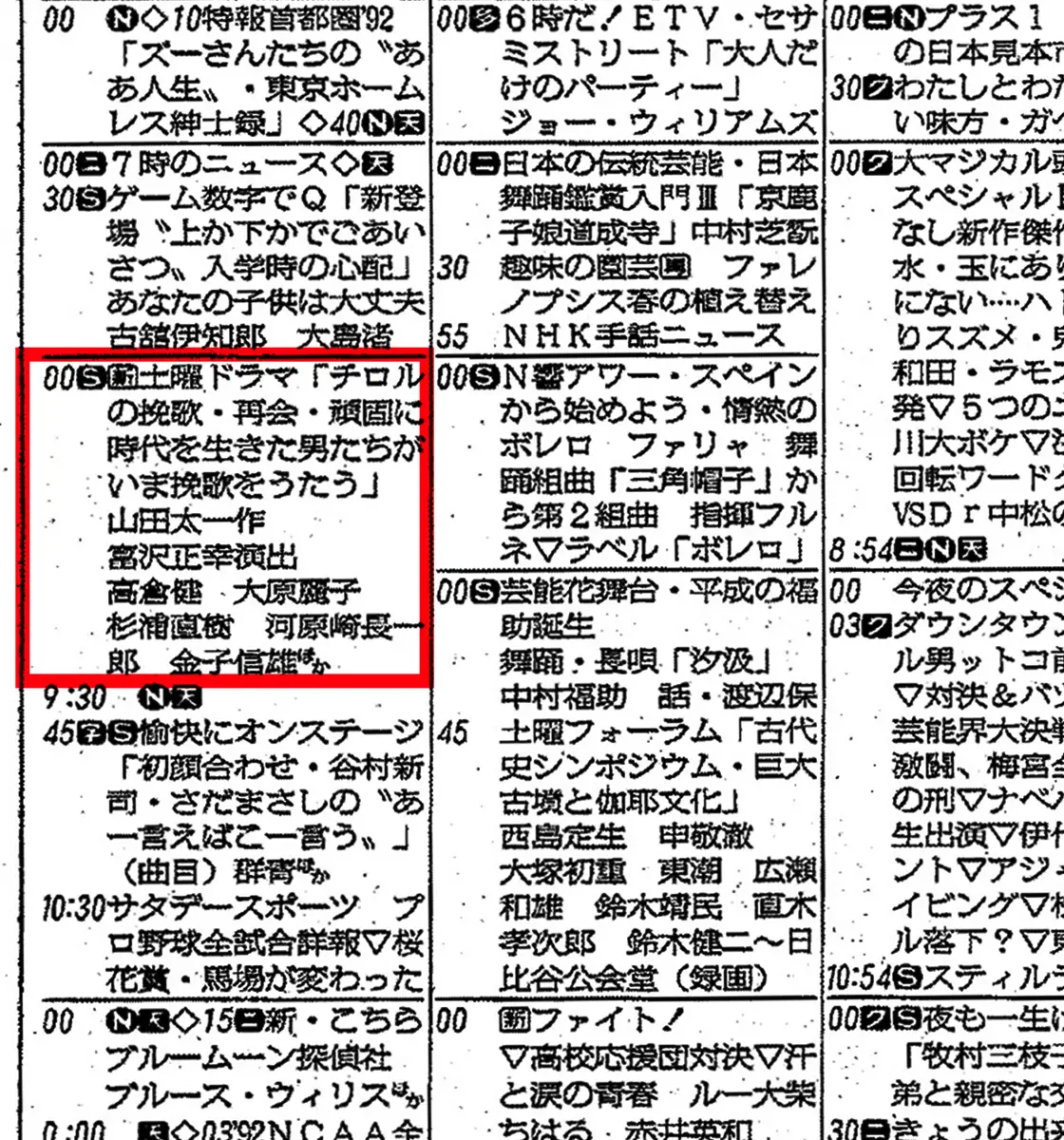

- 作品:

-

チロルの挽歌

1992年4月(全2回) NHK - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 富沢正幸

- 音楽:

- 日向敏文

- 出演:

- 高倉健、大原麗子、杉浦直樹、岡田英次、阿部寛、金子信雄、河原崎長一郎、西岡徳馬、佐野浅夫ほか

意地と意地のぶつかり合いから生まれるもの。

町にはチロリアンワールドに頑固に反対する者がいる。大きな牧場を経営する半田という老人(岡田英次)。

チロリアンワールドを作るにはどうしても半田の所有する牧場の一部が必要なのだが、半田は断固として土地を売ろうとしない。

「この土地に外国の景色を作って何がうれしい」という批判もあるが、何よりも気に入らないのは、行政が頭ごなしに決めたこと。「議会で決めたことには従わなければならんのか」と怒る。金で解決しようとするやり方も誇りを傷つけられる。「オレは一人でも斗う」と意地を見せる。

新しい事業を起こす時に必ず起こる「立ち退き」の問題がある。一九六〇年代の後半に起きた三里塚空港建設反対運動を思い起こさせる。空港建設のために農民の土地を取り上げる。しかも、農民の意見をきちんと聞くことなく政府が決定を押しつけてきたことに農民が反発した。

写真館の主人は、半田が結婚した(妻は菅井きん)時の仲人。だから市長たちは、主人になんとか半田を説得してもらおうとする。

しかし彼は、市長たち役所の人間の申し出をみごとに断る。

「政治が人情を利用しちゃいかんよ」

立派。ここでも金子信雄が貫禄を見せる。彼は、町にはチロリアンワールドが必要だと思っているが、同時に牧場の土地を譲るまいとする半田の「意地」も理解している。山田太一は、いつも決して一方の側だけに立つことはしない。いくつもの立場から物事を見ようとしてゆく。

市長と写真館の主人のやりとりを聞いていた立石は、主人の推薦もあって一人、半田に会いに行く。

はじめは、けんもほろろだった半田が、何度かやってくる立石に次第に心うちとけてくる。半田の「意地」と、立石の「意地」がぶつかりあい、半田は、自分と同じように頑固なところのある立石に惹かれてゆく。

このあたり、岡田英次と高倉健の「意地」のぶつかりあいが面白い。半田は、酪農一家の家長として、家族(妻や息子たち)を意のままにしている。昔ながらの「男らしさ」を信じていて、何かというと「男というものはだな」と口にするのが笑わせる。そんな男だから、いざとなれば殴り合いの喧嘩も辞さない立石の「男気」を気に入ってしまう。ここでは、変ろうとする立石の変らない「男らしさ」が功を奏する。

自分を変えようとする無器用な男心。

立石と妻の志津江、その新しい夫の菊川。俳優でいえば、高倉健、大原麗子、杉浦直樹の奇妙な三角関係はどうなるのか。

まず不思議なのは、志津江が、単身赴任している立石を気づかって、アパート暮しを始めた彼のために、洗濯をしたり、コーヒーを持っていったりすること。どうも彼女のほうにはまだ未練があるらしい。

当然、事情を知らない町の人のあいだに、有夫の女性が単身赴任者に入れあげていると噂になる。立石の仕事に支障をきたすのではないかと心配した志津江の父(佐野浅夫)が東京から町にやってくる。そこで、噂の女性というのが娘の志津江だと知って仰天する。

立石は義父に会う。そこでこんな男心を打ち明ける。

自分はまだ志津江に未練がある。だから、なんとか自分を変えようとしている。そこで、高倉健が、口をなめらかにしようと「ナマムギ、ナマゴメ、ナマタマゴ」「オヤガメノウエニマゴガメノセテ」と早口言葉を言う。高倉健の、なんとも困ったような、恥しいような表情は、あまり映画では見せなかったもの。

佐野浅夫演じる義父は、鉄道会社の先輩。やはり長年、現場で働いてきたからであろう、テーマパークであるチロリアンワールドのことを「遊園地」といっているのが、いかにも昔気質の人間。彼は、娘にこんな伝言も残す。「人の道を知れ。」これも古風で面白い。

随所に見られるユーモラスな場面が笑わせる。

イラスト/オカヤイヅミ

大原麗子演じる志津江はどうやら元の夫に未練はありそうだ。高倉健演じる夫のほうも、義父にはっきりと「未練がある」という。さらにこんな殊勝なことも口にする。「こっちの魅力で志津江を取り戻したい。」いままでは自分も悪かった。これからは新しい自分になって彼女を取り戻す。なんとか、変わろうとしている。ここで見る者は当然、二人はいずれよりを戻すだろうと予測する。

一方、杉浦直樹演じる菊川はどうか。

少し驚く行動に出る。彼は、立石のアパートに行き、狭い町で顔を合わせて暮すのはもう耐えられない、身勝手な頼みとは分かっているが、あなたには東京に帰ってもらえないか、と頼む。

本人が言うように「無茶苦茶」な頼みである。立石は、呆れ、驚く。このやりとりのなかで立石が「いつからお前たちが出来たのか知らんけど」で責めると、菊川が恐縮しながら真面目な顔で「出来ていません。逃げてから初めて。仙台のホテルで…」と言い出すのには思わず笑ってしまう。立石が「そんなこと聞いてないんだよ」と怒るのも無理はない。この菊川という男、愛すべき男なのだが、どこかピントがずれているのが笑わせる。

このドラマ、ところどころに思いがけないユーモアがあって笑わせる。

市長が何かというと「市長は忙しいんだ」と忙しがること。半田牧場の半田が、口を開けば「男というものはな」と時代遅れの「男らしさ」を口にすること。立石が「オヤガメノウエニ」と早口言葉をいうこと。さらには菊川が状況を読めずに「(自分たちが出来たのは)仙台のホテルでして」と説明を始めること。

随所にあるユーモアが、ドラマにふくよかさを与えている。

ドラマは大団円を迎えるが、現実は…。

物語は最後、北海道へ父に会いに来た立石の娘のナレーションが大団円を伝える。予想どおり、立石と志津江はまた一緒になり町にとどまる。菊川は一人になって、いままでどおり洋服店を続ける。三人とも町を出ることなく町にとどまった。市長も写真館の主人も三人が定住することになってうれしいだろう。

半田牧場の主人はといえば、妻や息子に説得され、意地を張るのをやめ、矛を収める。半田牧場に、多額の借金があったのが折れた一因だが、二〇二三年現在、北海道の多くがエサ代の高騰などによって経営難になっているのを知ると、この物語は、悲しいことに未来を予見したことになっている。

チロリアンワールドが完成することで物語はめでたく終わるが、現実のカナディアンワールドは、決して成功とはいえず、国鉄の赤字路線が第三セクターになったように、現在、民営化されている。

ドラマの最後のほうに心に残る幻想的な場面がある。夜の町をどこからともなく仕事を終えた炭鉱労働者の群れが現われ、にぎやかに歩いていく。かつてのにぎわいが一瞬戻ったのか。あるいは、昔の活気がよみがえるようにという町の人たちの願いがこめられているのか。夜の町に夢と苦い現実が交差する。

大林宣彦監督『野のなななのか』で芦別の看護師の寺島咲がいう言葉、「人口は過疎になっても、心は過疎にならない」を信じたい。

※次回は『奈良へ行くまで』(11月8日公開)を予定。

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。