評論家の川本三郎さんによる、山田太一ドラマの魅力に迫る連載。『それぞれの秋』『岸辺のアルバム』の流れを組み、新しいタイプの家族のかたちを描く名作『沿線地図』を3回に分けて取り上げます。親と子の価値観の違いや葛藤はなぜ起こるのかを、丁寧にひもといていただきました。

沿線地図

前編

- 作品:

-

沿線地図

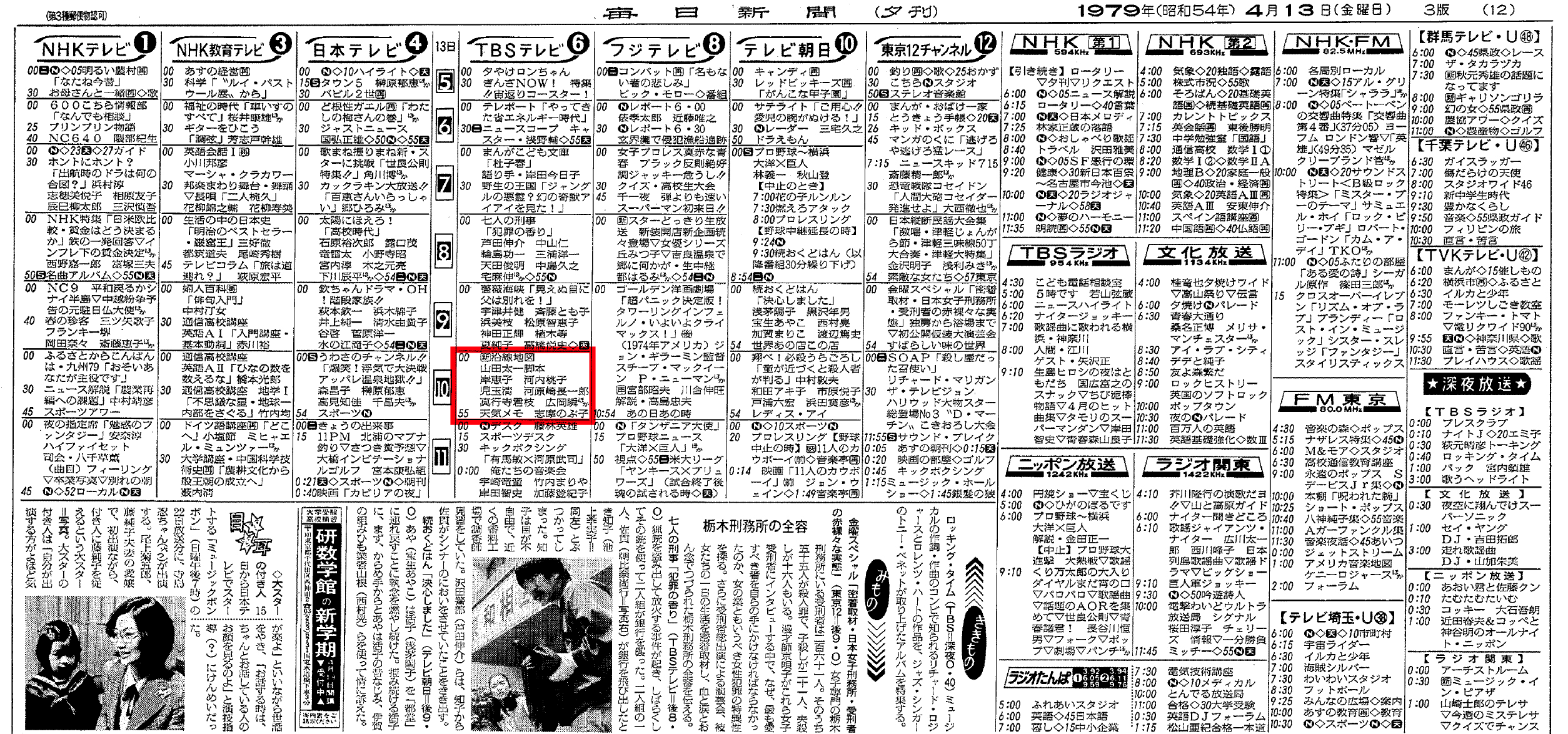

1979年4月〜7月(全15回)、TBS系 - 原作・脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 龍至政美、大山勝美、福田新一、片島謙二ほか

- 音楽:

- 小川よしあき

- 主題歌:

- 「もう森へなんか行かない」(フランソワーズ・アルディ)

- 出演:

- 岸惠子、河原崎長一郎、児玉清、河内桃子、真行寺君枝、広岡瞬、笠智衆、岡本信人、新井康弘、楠トシエ、三崎千恵子、風間杜夫ほか

親の世代の困惑を描いたドラマ。

山田太一のホームドラマでは子どもが思春期にいることが多い。『それぞれの秋』『岸辺のアルバム』、そして『沿線地図』と続く、郊外三部作では、いずれも主人公の男の子は高校生か大学生になっている。

赤ん坊や小学生の子どもがいる家庭はまず描かれない。いうまでもなく、それは子どもが思春期になり、親離れの年齢になると、はじめて親子関係が複雑になってくるからに他ならない。

十代の子どもから、両親のような生き方はしたくない、いい大学に入るための受験などしたくないと問われたら、たいていの親は返答に窮するだろう。

一九七九年にTBS系で放映された『沿線地図』(十五回連続)は、思春期の子どもたちに、親とは違う生き方をしたいと突きつけられ、うまく答えることが出来ない親の世代の困惑を描いたドラマである。

対照的なふたつの家族から見えてくるもの。

松本家と藤森家というふたつの家族が登場する。

松本家は、父親の誠治(児玉清)は一流の大学を出て一流の銀行の支店次長をしている。エリートといっていい。七〇年代に急速に住宅地として開けていった田園都市線の沿線の分譲マンションに住んでいる。

母親の季子(としこ)は専業主婦だが、子育てに手がかからなくなったためか、内職のように益子焼の焼き物を仕入れてきては知人に売っている。

一人息子の志郎(広岡瞬)は高校三年生。私立の進学校に通っている。

高度経済成長の時代に目立つようになった、新しい郊外住宅に住む中産階級である。『それぞれの秋』の新島家や『岸辺のアルバム』の田島家とほぼ同じ環境といっていいだろう。

松本家には、誠治の父親(笠智衆)がいる。連れ合いを何年か前に亡くし、いまは誠治一家とは別に、一人で多摩川べりのアパートに暮している(家賃は誠治が払っている)。

一方の藤森家は、東急大井町線の等々力駅前の昔ながらの商店街で電気店を営んでいる。父親の茂夫(河原崎長一郎)と母親の麻子(岸惠子)の二人で働いて持っている個人商店、いわゆる「近所の電気屋」である。大型家電店が次々に出来ている時代には二人は必死で働かないと店は持たない。

茂夫は高卒。叩き上げでなんとか自分の店を持つようになった。麻子は四国の丸亀出身で横浜郊外の化粧品工場で働いていた。松本家の夫婦に比べると、藤森夫婦は苦労人である。この対比が物語のひとつの芯になる。

キャスティングでいうと、銀行員の妻のほうが似合いそうな岸惠子が、町の電気屋のおかみさんを演じているのが意外で面白い。

藤森家には高校生の娘、道子(真行寺君枝)がいる。学校の勉強はよく出来るが、親の知らないところで男友達とオートバイに乗って遊んだりしている。『それぞれの秋』の高沢順子が親の知らないところで不良グループに入っていたのと似ている。思春期の子どもは、いつのまにか親の知らない世界を持ってきている。親から見れば、子どもがよくわからない存在になっている。

イラスト/オカヤイヅミ

お決まりのコースから外れる子どもたち。

志郎は勉強がよく出来る。親も学校の先生も東大に入れると期待している。読書家で、受験勉強以外の本もよく読む。原作(角川文庫、一九八三年)によれば、ニーチェ、ボルヘス、吉本隆明を読んでいる。

そんな志郎を珍しく思ったのだろう、通学の電車のなかでよく本を読んでいるこの学生に興味を持った道子のほうから声を掛ける。積極的である。

「大体、『私嫌いなの』といえば、なにかをしないことの正当な説明が行われたように思うということが思い上りだ」とか、「ぼくは下らないことで、つっぱったりしないんだ」と理屈っぽいことをいう志郎が、道子には新鮮に思える。オートバイに乗る連中は、「バカが多い」から。一方、志郎のほうは、オートバイのうしろに乗って、男の子をあおるという道子は「ぼくなんかから見ると、はるかに命燃やして生きてるって感じ」がして、新鮮に見える。優等生と不良っぽい女の子。対照的な二人が惹きあう。

志郎は道子に引きずられるように、これまでの自分の優等生的な生き方が嫌になってくる。親に隠れて、教習所に通い、オートバイの免許を取り、うしろに道子を乗せて夜の道を走る。いままでの志郎では考えられなかったこと。一流の大学に入り、一流の会社に入り、幸福な家庭を作る。そんなお決まりのコースが無意味に思えてくる。

そしてついに二人は家出をしてしまう。思い切った決断である。

見え隠れする「勝ち組」と「負け組」の差。

一九六〇年代のアメリカにヒッピーが登場した時、三代目社会論が言われた。一代目は移民としてアメリカにやってきて苦労して家庭を作り上げた。次の世代はそれを受継ぎ、堅実な中産階級の暮しを享受した。ところが三代目になるとそのアメリカン・ウェイ・オブ・ライフを捨ててヒッピーになった。

日本の諺にいう「売り家を唐様(からよう)で書く三代目」に似ている。三代目になったら財を失い、家を売ることになった。「売り家」という字だけは立派だが。

松本家も藤森家も、子どもの書き置きで家出を知り驚愕する。どちらの家でも子どもを大事に育ててきたという思いがあるから。

書き置きの文章が似通っていたため、二人は一緒に家出をしたのではないかと親たちは、さらに驚く。どちらの家も、子どもが同棲するような異性と付き合っていたとはまったく知らなかった。

それまで赤の他人だった松本家と藤森家が事件を機にはじめて顔を合わすことになる。そこに両家の違い、いわば「格差」が出るのが興味深い。

松本家が指定した場所はフランス料理店だった。銀行員らしく、気取っていると麻子は思う。フランス料理店の小部屋など入るのははじめてのこと。金がないわけではない。こんなところで高い金を使う気がしない。おまけに夫の茂夫は、仕事先から店に駆けつけてきたから「ジャンパー」姿。

遅れてやってきた松本は、見てくれはいいし、上等なスーツを着こなしている。麻子は松本夫婦に「負けた」ような気後れをしてしまう。このドラマが放送された一九七九年当時は、まだこの言葉はなかったが、麻子には自分たちは「負け組」で、向うは「勝ち組」に思えてくる。一億総中産階級時代といいながら「格差社会」が見え隠れし始めている。

“部屋”のなかに閉じこもる若者たち。

家出した二人は、やがて、東中野のアパートで同棲し、近くの淀橋青果市場で働いていることがわかる。志郎は市場のなかの仲卸業で働き、道子は大衆食堂で働いている。

ちなみに「同棲」がはやり出したのは、一九七三年ごろから。『漫画アクション』に連載された上村一夫の漫画『同棲時代』や、南こうせつとかぐや姫の歌うフォークソング「神田川」がヒットしたことがきっかけになった。志郎と道子の安アパートでの暮しは、まさに漫画やフォークソングで描かれた若く貧しい二人の同棲そのもの。

一九六〇年代の後半が、若者たちの政治の季節で、学生を中心に若者たちが街頭のデモへと出ていったとすれば、七〇年代に入ると政治の季節は終息し、若者たちはアパートの部屋へととじこもっていった。

※以下、中編に続く(7月19日公開)。

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』『朝日のようにさわやかに』『銀幕の東京』など多数。