評論家の川本三郎さんによる、山田太一ドラマの魅力に迫る連載。前回の『キルトの家』に引き続き、東日本大震災三部作の1作『時は立ちどまらない』を取り上げます。当初、3・11を題材にすることをためらっていた山田さんでしたが、どのような思いであの悲劇を描こうとしたのでしょうか。興味は尽きませんが、厳しい視点を持ちながら優しさも忘れない山田ドラマの神髄が本作でも発揮されているようです。川本さんとともに味わっていきましょう。

時は立ちどまらない

前編

- 作品:

-

時は立ちどまらない

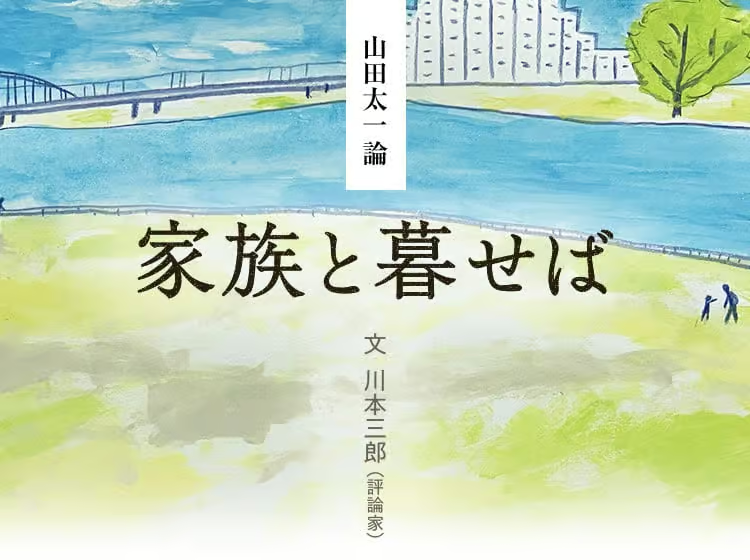

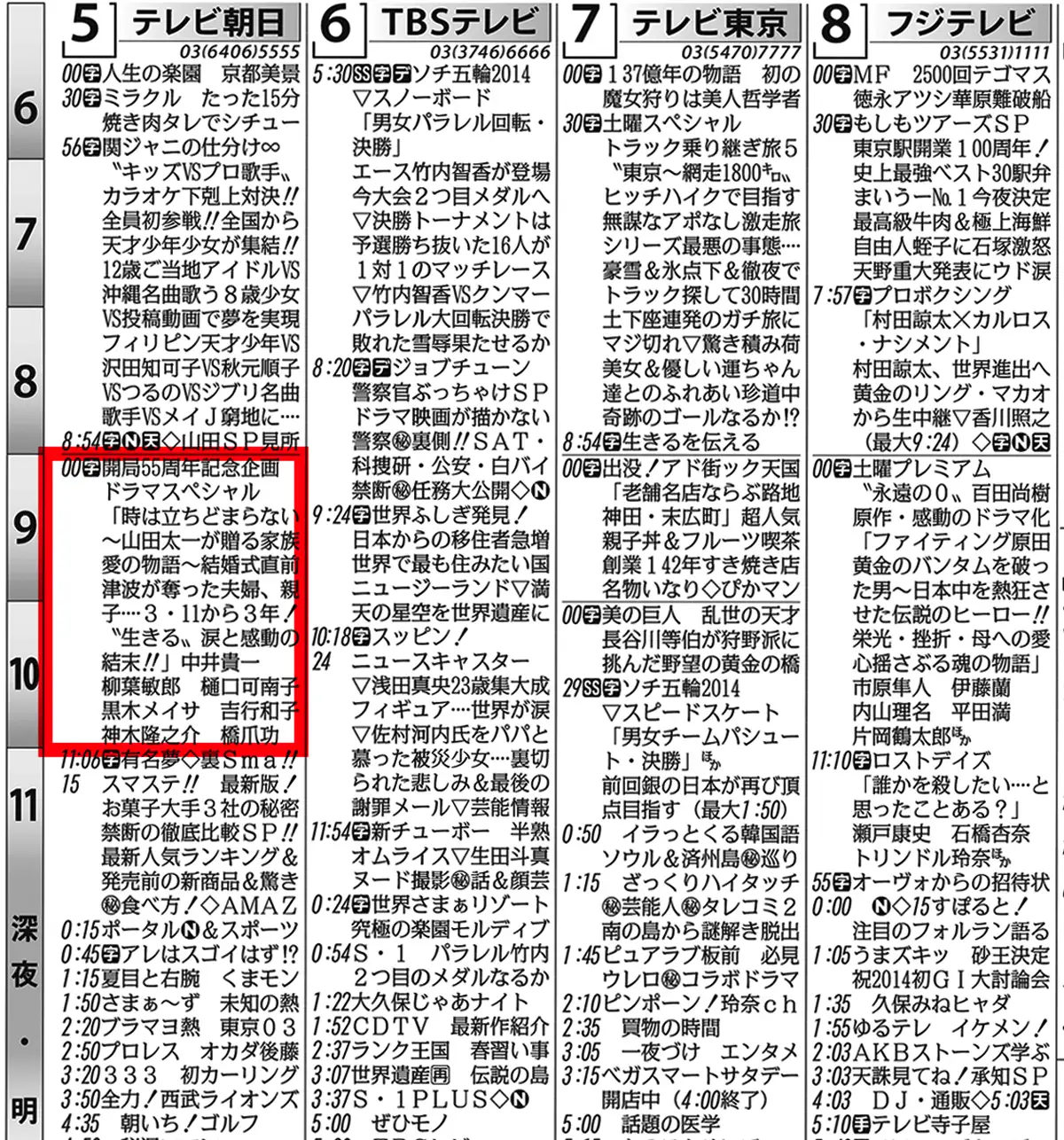

2014年2月(全1回)テレビ朝日 - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 堀川とんこう

- 音楽:

- 沢田完

- 出演:

- 中井貴一、樋口可南子、黒木メイサ、吉行和子、柳葉敏郎、橋爪功、岸本加世子、倍賞美津子、渡辺大、神木隆之介、新井康弘、大島蓉子、前田旺志郎ほか

3・11から3年の時を経て書かれたドラマ。

東日本大震災の衝撃はあまりに大きかったから、山田太一は地震直後はそれをドラマにすることはためらった。テレビのニュースでしか惨劇を見ていない者が他人事のように軽々にドラマにすべきでないという思いがあった。悲しみに沈んでいる人の心のなかに他人が無遠慮に入り込むものではない。

しかし、時がたつにつれてシナリオ作家としてあの悲劇にきちんとたちむかうべきだ、言葉で生きる者としてあの惨劇を直視すべきだと思うようになったのではないか。

そして震災から三年ほどたってなんとかドラマを書き上げ、二〇一四年二月にテレビ朝日で開局55周年記念の特別番組として放映された『時は立ちどまらない』。

山田太一は震災から数ヶ月後、石巻を訪れたとき、津波の被害を受けて壊滅した地域と、無事だった丘の上の住宅地を見て、非日常と日常の落差に愕然とした。そのふたつの風景からドラマが生まれたという。

ふたつの家族の物語である。

丘の上の家と海辺の家の対照。

舞台は架空の町になっている。三陸のどこか、海辺の町。ロケは宮古や千葉県の君津などで行われたという。

中井貴一演じる西郷良介の家族は、妻の麻子(樋口可南子)、娘の千晶(黒木メイサ)、そして良介の母の奈美(吉行和子)の四人。

良介は町の信用金庫の支店長。娘は市役所で働いている。妻は専業主婦。

一家は丘の上の今風の一軒家に住んでいる。

一方、もうひとつの家族は大家族。

柳葉敏郎演じる浜口克己は漁師、妻の正代(岸本加世子)と二人の息子、修一(渡辺大)と光彦(神木隆之介)がいる。修一も漁師、光彦はまだ高校生。この四人に、克己の両親、橋爪功演じる吉也と倍賞美津子演じるいくがいる。吉也も漁師をしていた。つまり浜口一家は漁師の家である。

一家は大家族で海に近い大きな一軒家に住んでいる。瓦屋根の日本家屋。西郷家の新建材の戸建て住宅とは対照的。

両家はそれまで付き合うことはなかった。

それが西郷家の娘、千晶と、浜口家の長男、修一が恋愛し、結婚することになり付き合いが始まることになる。

両家の顔合わせと少しの波紋。

二〇一一年の初春。大きな部屋がある浜口家で、娘と息子の婚約を祝って両家は顔合わせをする。座敷で食卓を囲む。食卓の上にさまざまな料理が並ぶ。朝早く、吉也が海で釣ってきた大きな鱒の刺身が大皿の上に並ぶ。

その席で、修一は漁師の家に嫁に来る千晶には条件がある、それは結婚しても市役所の仕事を続けることだと話す。

祖母のいくは、漁師の嫁は漁に出て行く亭主を見送って、家を守り、船が帰る頃には「浜迎え」といって浜で亭主を迎える、そうやって亭主を支えるものだと、結婚しても市役所の仕事を続けるという千晶に渋い顔をする。

それに対し、母親は千晶に理解をしめす。

「ああ、そういうことをいう女が出てきたが、と」「面白い嫁さんが来るぞ、とわくわくした。絶対に応援して、本物にしてやるぞ、とわくわくした」。

母親は祖母より若いだけに嫁に来る千晶の新しい生き方に理解を示す。そして全員に朝早く夫がとってきた鱒の刺身を食べてとすすめ「この結婚は、うんといいものになるよ。みんながいいもんにしよう」と前向きに座をなごませる。

震災による犠牲の差のやるせなさ。

これが二〇一一年の三月の日曜日のこと。それから画面は一気にあの日の地震と津波のもたらす惨劇を麻子のナレーションで伝える。

なごやかな日常が一瞬にして破壊されてしまう。なにもかもが突然やってきた。地震のこわさである。しかし、このドラマはその惨状をリアルに表現することはない。それはあまりに生々しい。テレビの映像でその惨状は何度も繰り返された。ドラマのなかでそれを繰り返すことは避けたほうがいい。死者に対する礼儀のようなものだ。

この地震と津波で、漁師の浜口家は、吉也、克己と下の息子の光彦は無事だったが、克己の妻、正代と、母のいく、そして上の息子の修一が犠牲になった。一度に三人が亡くなった。そして家も全部、津波に持ってゆかれた。

修一は消防団員だったため、最後まで住人の避難に手を貸し、そのために逃げ遅れたのだろう。実際、こういう消防団員は多かったという。消防団員は、消防職員とはちがって他に職業を持っている地域住民のボランティアのようなもの。そういう人が最前線で住民を救助し、自分は犠牲になった。悲しい事実である。

一方、西郷家のほうは家が高台にあったため、家は無事だったし、四人家族の全員も犠牲になることはなかった。

両家の差はあまりに大きい。

それは、ちょうど太平洋戦争下、米軍の空襲を受けて犠牲になった家と、無事だった家との大きな違いを思い出させる。町でいえば大きな被害を受けた東京の下町と、大きな空襲のなかった鎌倉や京都、金沢との差。

戦後、日本は民主主義国家になり国民は皆平等となったが、それはあくまでも建前で、空襲で家を焼かれたところと、焼かれなかったところの差はあまりに大きかった。戦後民主主義は実は出発点から不平等だった。

イラスト/オカヤイヅミ

生き残った者たちの悔恨。

西郷家と浜口家は、一度、会食のときに会ったきり。修一が死んでしまった今は、無論婚約は解消される。それで両家の関係は終わりにしていい。

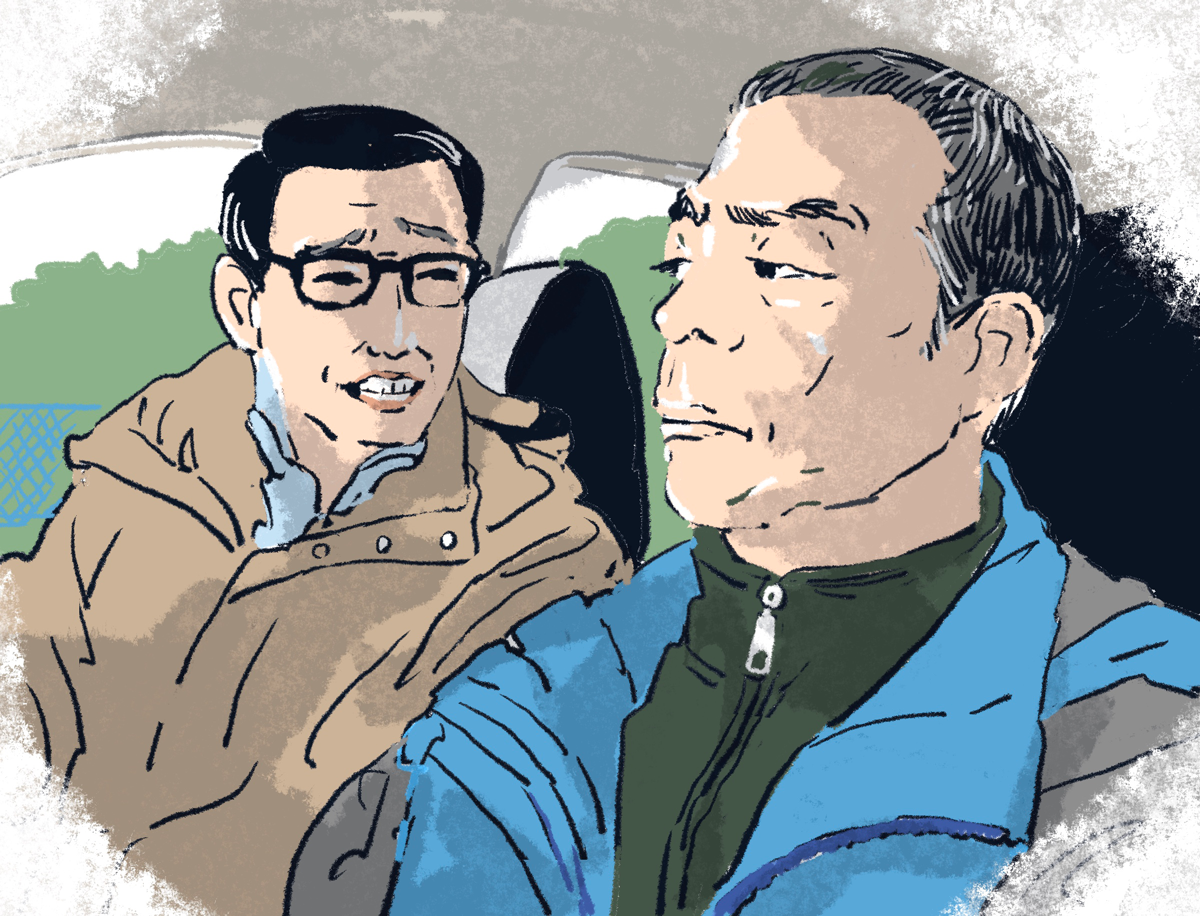

しかし、本当にそれでいいのか。自分の家も家族も無事だった西郷良介は、このまま関係が切れてしまうことは申し訳ない気持ちがある。うしろめたさがある。

だからなんとか無事だった浜口家の三人に手を貸したい。

西郷家の四人は、被災者が避難している体育館に精一杯の援助物資を持って浜口家の三人に会いにゆく。

そこで克己は自棄(やけ)になったように、妻と母親の遺体が見つかったことを良介たちに告げる。「女房と婆ちゃんと、仲悪いのが手をつないで、泥の中から見つかった」。良介たちはなんと言ったらいいか分からない。なまじの慰めの言葉は嘘になる。そんななか高校生の光彦は、父親に怒りをぶつける。「泥の中までということないだ」、少年らしい潔癖さで、「泥の中」という言葉が亡くなった母親と祖母そして兄を冒涜しているように思えた。

無論、克己に死者を冒涜する気持ちがある筈がない。ただ、妻と母と子を一瞬のうちに亡くして気持ちの整理がつかないのだ。いらだっている。まして、一家も家も無事だった良介たちを見たら、いくら見舞いに来てくれたといっても、気持ちはざわついてしまうだろう。

体育館のなかは人が多いからと吉也は外に出る。良介たちも従う。道端に地蔵が立っている。生き残った者が亡くなった者への追悼の思いで持ってきたのだろう、たくさんの花束が置かれている。

助かった者たちは、生きていてよかったという安堵の気持ちと、他方で自分は生き残ってしまった、死んだ者に申し訳ないという気持ちに引き裂かれる。そんな複雑な思いをせめて地蔵に花を捧げることで抑えたいのだろう。

※以下、中編に続く(3月19日公開)。

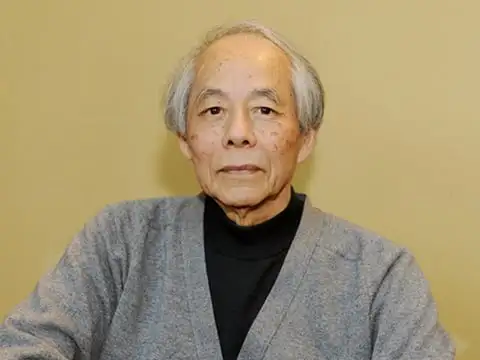

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)、『遠い声/浜辺のパラソル』(ベルリブロ)、『陽だまりの昭和』(白水社)がある。