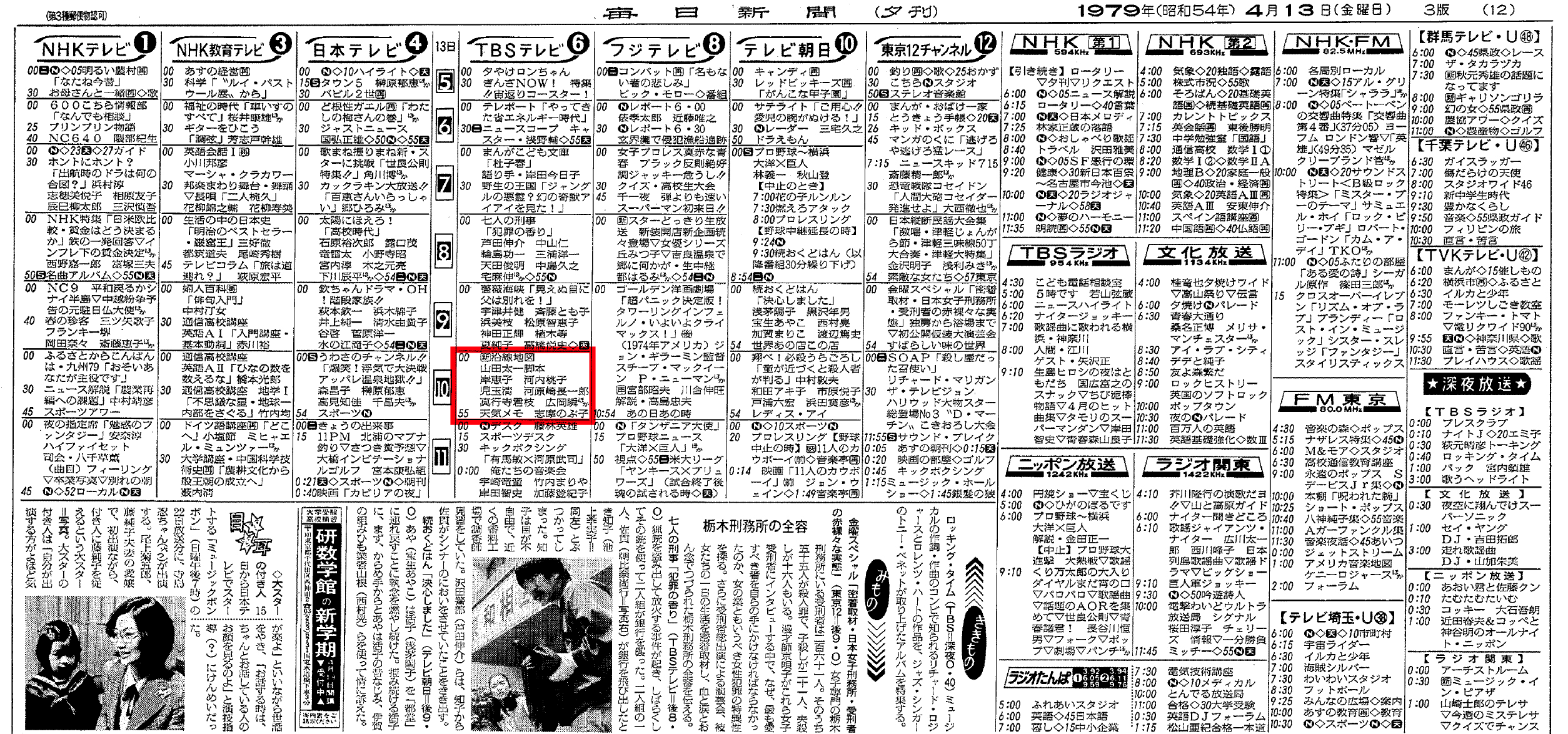

沿線地図

中編

- 作品:

-

沿線地図

1979年4月〜7月(全15回)、TBS系 - 原作・脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 龍至政美、大山勝美、福田新一、片島謙二ほか

- 音楽:

- 小川よしあき

- 主題歌:

- 「もう森へなんか行かない」(フランソワーズ・アルディ)

- 出演:

- 岸惠子、河原崎長一郎、児玉清、河内桃子、真行寺君枝、広岡瞬、笠智衆、岡本信人、新井康弘、楠トシエ、三崎千恵子、風間杜夫ほか

人間が持つ多面性をクローズアップ。

両方の夫婦は、家出した二人が淀橋の青果市場で働いていると知って、四人で朝早くから市場に様子を見に行く。

そこで思いもかけず二人が生き生きと働いているのを見て驚く。志郎は、台車にたくさんの箱を積んで市場内を巧みに走らせている。道子は、市場で働く者相手の大衆食堂で忙しく働いている。その姿を見て、二人を連れ戻そうとやってきた両親たちは気勢をそがれる。

仕事が一段落したところで四人は二人のアパートに行く。そこでなにが不満で家を出て同棲などしているのかと問い詰める。

主に志郎が話すことになるのだが、受験勉強をして、大学に入って、勤め人になる、そんなありきたりの生活が嫌になったから、思い切って家を出たのだという。

道子のほうも、女性は、このままで行ったら、大学を出て、結婚して、おさんどんして一生終わってしまう、そんな人生が嫌なのだという。

二人は、それぞれの親の生き方を見て、親のような生き方をしたくないのだという。六〇年代後半の大学紛争が激しくなった頃、大学に進むのをやめたり、途中で退学する、いわゆる「ドロップ・アウト」する若者が増えたが、二人は遅れてきた世代ではあるが、決められた人生のコースからドロップ・アウトしたことになる。

贅沢といえば贅沢な悩みである。大学には行こうと思えば行けるのに行きたくないという。例えば、志郎が働くことになった小さな仲卸の会社には、高卒と思われる先輩(岡本信人)がいる。この男は、大学に行けるのに行かないという志郎のことが気に入らない。何かとからんだりする。しかも、自分は醜男なのに志郎が男前で女性にもてたりするのも気に入らない。志郎のような恵まれた男がいると周囲の雰囲気が悪くなると怒る。

ひがみではあるのだが、世の中に出れば、こういう人間がたくさんいることを山田太一は忘れていない。この男によって、志郎の立場は明らかに相対化されている。

山田太一のドラマの良さは、一人の人間の生き方を多方面から見る、複雑さにある。ひとつの見方だけでものごとを見ない。

イラスト/オカヤイヅミ

子どもたちの“反乱”に戸惑う親たち。

高校生の子ども二人が退学覚悟で家出した。しかも二人は同棲を始めている。そして、家に帰るよう説得するそれぞれの親に対し、「お父さんやお母さんのように生きたくなかった」と両親の生き方を否定した。この子どもたちの”反乱”に、それぞれの両親はうまく反論することが出来ない。

松本誠治は一流の大学を出て一流の銀行に入り、順調に出世してきた。そんな自分に誇りを持っている。息子の志郎を大事に育ててきた。出来れば自分と同じような安定した人生を生きていて欲しいと思っている。そのどこが悪いのか。大人しい優等生が突然、人が変わったように、反抗した。親の生き方を否定した。普通の生き方、当たり前の生き方が嫌だという。それに対し、なんとか息子を説得し、家に戻るように懇願するしかない。

誠治は家に戻ってから妻の季子に力なく言う。「本気で怒れば通じるかもしれない。しかし、こっちはどこかで本気になれないところがある。勉強しろ、大学を出ろ、それがいちばん幸福なんだといい通す迫力がない」。

誠治自身が、自分は本当に「幸福」かどうか自信がない。自分と同じ当たり前の生き方を子どもに強要出来るのか。

子どもたちの“反乱”を認められない事情。

しかし——、山田太一は精神分析学の小此木啓吾との対談『山田太一、小此木啓吾、『家族』を語る』(PHP研究所、二〇〇〇年)のなかで言っている。「『なぜ勉強しなければならないのか』と子どもに聞かれたら、どう答えたらいいんでしょう」「今の日本では、かなり力を失ったといえども、まだ学歴を無視できない。俗物の言い方だけど、現実としてそれを無視できる親は少ないでしょう」。

確かに子どもの自由を認めて好きなように生きる子どもをよしとする親もいるかもしれない。「俳優になる、歌手になる、陶芸で生きるというような他のチョイスはもちろんある。だけど『高学歴以外のチョイスのほうがリスクは大きい』ということは、やはり子供に教えたほうがいいような気がします」。

現実社会の厳しさを知っている人生の先輩として、親はやはり「学歴なんていいんだ」とはいいにくい。山田太一は、志郎の家出を認めながらも、同時に誠治の親としての正直な気持ちも忘れまいとしている。「好きなようにやれ」では親としてあまりに無責任ではないか。

一方、藤森道子の両親も、子供が娘だけに簡単に”反乱”を認めるわけにはゆかない。しかも藤森夫妻は大学を出ていない。苦労しながら、ようやく自分たちの小さな電気店を持ち、なんとか安定した暮しが出来るようになった。一人娘を大事に育ててきた。それなのに、なぜ娘に「お父さんやお母さんのように生きたくなかった」と言わなければならないのか。

暗中模索しながら生きることを肯定。

山田太一のドラマのいいところは、決して対立する親子の一方を正しいと見ないこと。

子どもたちの”反乱”を認めながらも、同時に、現実社会のなかで懸命に生きている親の立場もきちんと考えようとしている。決して黒か白かで決めつけない。人はグレイゾーンのなかで暗中模索しながら生きるしかない。

とくに町の小さな個人商店である電気店を夫の茂夫と共に懸命に切り回してきた麻子の気持ちは切実である。自分のことなど横に置いて、ただ店のために働いてきた。町の電気屋など少しでも油断すると、客を他の店に取られる。気が抜けない。映画を見ることだってろくにない。近所にだって去年までは電気屋が十軒あった。それが二軒つぶれてしまった。働き続けるしかない。

「町の電気屋のおばさん」として働きづめで生きてきた麻子には、娘に「お母さんのようになりたくない」といわれたら立つ瀬がない。山田太一は、家出した道子の自由を若い世代の思い切った決断として認めながら、同時に、親の苦労を見逃すことをしない。

※以下、後編に続く(7月26日公開)。

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』『朝日のようにさわやかに』『銀幕の東京』など多数。