今朝の秋

中編

- 作品:

-

今朝の秋

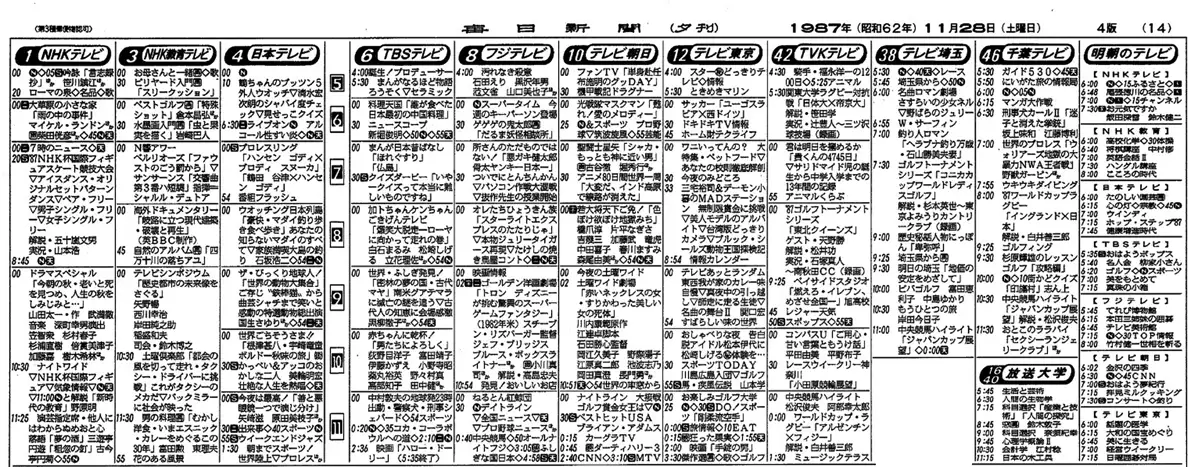

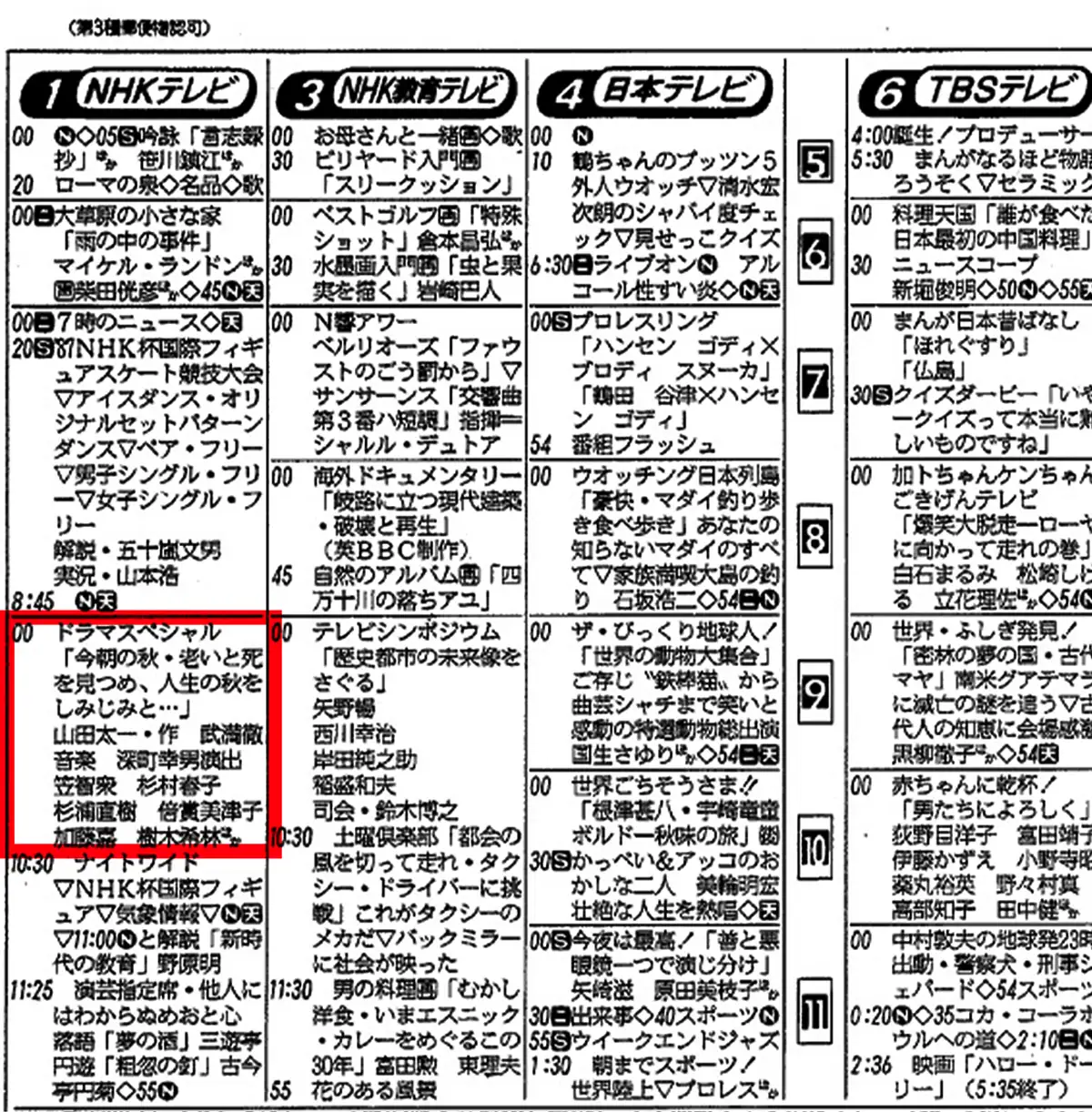

1987年11月(全1回)NHK - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 深町幸男

- 音楽:

- 武満徹

- 出演:

- 笠智衆、杉村春子、杉浦直樹、倍賞美津子、樹木希林、加藤嘉、名古屋章、沼田曜一、貴倉良子ほか

懐かしい昭和の風景。

鉱造と木原は、会社の生き残りは自分たち二人と、もう一人いるくらいだと確認し合う。もう自分たちの時代ではないことは痛いほどわかっている。老兵は消え去るのみ。

二人が縁側でスイカを食べるいい場面がある。縁側も消えている時代、懐かしい昭和の風景になっている。

木原の妻は病気で、部屋で寝たきり。木原が気づかってスイカどうだとすすめても、食べる気力もない。もう長くないのではないか。おそらく老老介護の日々なのだろう。

木原を演じているのは、名傍役として知られた加藤嘉。一九一三年生まれ。七十四歳で笠智衆より十歳ほど若いが、メイクもあってずっと老けてみえる。

山田太一ドラマでは、『男たちの旅路 第3部』の「シルバー・シート」(一九七七年)での、老人をないがしろにする世の中への抗議として都電を乗っ取る老人たちの一人を、笠智衆と共に演じている。また、小泉八雲(ジョージ・チャキリス)を描いた『日本の面影』(一九八四年)では、八雲の妻(檀ふみ)の父親を演じている。

『今朝の秋』のあと一九八八年に死去。この作品が名優の遺作となった。

突然元妻の店を訪れる鉱造。

旧友の木原を訪ねたあと、鉱造は意外なことをする。あれほどきつく、「お前とは口をききたくない」と拒絶したのに、なんとその夜、タキを店に訪ねる。

小さな店だが結構、客が入っている。タキが作る手料理がおいしいのだろうか。料理を皿に盛ってカウンターの前の台に並べているのが庶民的でいい。中高年の男性には喜ばれるだろう。店に流しの歌手が入ってくるのも懐かしい。近年、もうほとんど見なくなった。

タキは、突然、鉱造が店に来たので驚く。店の二階はタキの部屋になっている。そこに鉱造を通す。

なぜ、あれほど自分を拒絶した鉱造が店にまでやってきたのか。つい、「なんの用ですか」と突慳貪にならざるを得ない。

鉱造がまたしても「そう簡単に許さない」と怒ると、「許してもらおうなんて思っていませんよ」と喧嘩腰になる。

それでも、鉱造がタキを訪ねたのは、懐かしい気持ちがあったのか。息子の病気を心配しているタキに同じ親として心がなぐさめられたのか。

前述したようにタキの店では樹木希林演じる美代が働いている。二階の二人の様子が気になって仕方がない様子が笑わせる。樹木希林が絶妙なコメディエンヌぶりを見せる。

樹木希林は山田太一ドラマでは、『ちょっと愛して…』(一九八五年)が印象に残る。デパートのベテランの店員。結婚相手に恵まれない。そこで結婚紹介所に登録し、紹介されて出会った冴えない男(東映の個性派傍役、川谷拓三)と渋々、付き合うが、付き合ううちに次第に惹かれてゆく。ちょっと遅すぎたラブストーリーが、樹木希林(当時は悠木千帆)に合っている。

いまこのときを楽しむこと。

鉱造は、思いがけない行動に出る。

医者(沼田曜一)は、隆一は先はもう長くないのだから、好きなことをさせたらいいという。一見、患者を見放しているようにも 思えるが、医者としては、もう手のほどこしようがない患者に対しての精一杯の思いやりなのだろう。

鉱造は医者の言葉に誘われるように、息子を蓼科の別荘に連れてゆくことにする。東京の病院の、町の騒音が聞こえてくるような狭い病室にいるより、自然の美しい蓼科の別荘で過ごすほうが精神的にもずっといい筈だ。

それでも病院に気をつかったのだろう、早朝、まだ医者や看護師の多くが出勤していないうちにタクシーを呼んで、息子と二人、蓼科に向かう。

病院では、患者が姿を消したのを知って大騒ぎになる。そんなことをつゆ知らず、二人を乗せたタクシーは蓼科へと走る。タクシー料金は大丈夫なのかと見ているほうは気にしてしまうが、四時間近くかけてなんとか無事に別荘にたどり着く。

病人の息子より、年寄りの父親のほうがへばってしまい、地元の医者(名古屋章)に診てもらうことになるのが、ささやかな笑いを誘う。

鉱造は車の長旅で少し疲れただけですぐに元気になる。隆一も病院から蓼科の自然のなかに来て気分がよくなったようだ。

朝、二人は縁側のある部屋に並んで座り、庭の木々を見る。隆一が、これからの不安を語ると、鉱造はいう。

「先のことはいうな。いまを楽しめ」

その言葉に納得したように、隆一は穏やかな表情になって庭の木々を眺める。蓼科の美しい自然が隆一を慰めている。

『今朝の秋』のなかでも静かな心に残る場面といえよう。

イラスト/オカヤイヅミ

「女」が「母」「妻」に戻るとき。

一方、母親のタキは病院から隆一が消えたと知らされて、すぐに鉱造が蓼科に連れていったと察する。当然、自分もすぐにでも蓼科に駆けつけたい。

こんなとき、結局、頼りになるのは、あの娘は私が死んだらこの店が欲しいのよとシビアなことをいっている美代。

タキに頼りにされていると知っている、気のいい美代は、自分が運転してタキを車で蓼科に連れてゆくことにする。

二人はときどきいがみ合いもするが、長く一緒にいるから、どこか母娘のようになっている。

二人は蓼科に着く。思っていたとおり、隆一は別荘にいた。鉱造が連れてきたに決まっている。隆一は、思ったより元気で庭を散歩している。タキの顔にも笑顔が浮かぶ。

かつてタキは「妻」「母」であることを捨てて「女」となって家を出てしまった。しかし、息子の生命が限られていると知ったいま「母」に戻っている。鉱造と顔を合わせるようになってからは「妻」にも戻ることになるだろう。

鉱造も、息子を心配して東京から蓼科に駆けつけたタキを、ごく自然に隆一の「母」として受け容れる。

本当のことを言えないつらさ。

近親者が癌になったとき、とりわけその癌がもう末期にあるとしたら、ひとはその事実を本人に告げるだろうか。

今日、昔に比べれば、医者は近親者だけではなく、本人にも癌であることを告知することが多くなった。治療の見込みがないときは、さすがに医者も告知をためらうだろうが。

隆一本人は医者から癌だと告知されていない。ましてや先がもう限られているとは知らない。

だから妻の悦子は、その事実を夫に知らせてはいない。鉱造も悦子から、息子がもう助からないと知らされたが、無論、その事実を隆一にいわない。

病院に見舞いに来ても、隆一の前ではなるべく笑顔を見せるようにしている。隆一が不安を訴えても、なあに大丈夫さという。いわば嘘をつくわけで、これは鉱造にとってつらいことだろう。

※以下、後編に続く(7月23日公開)。

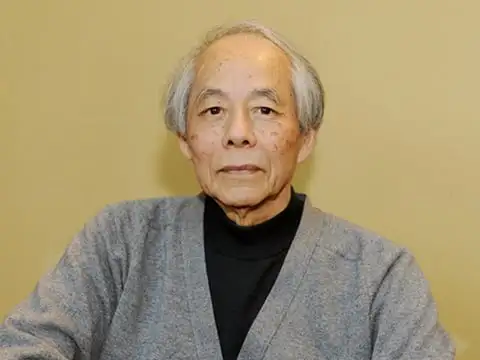

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)、『遠い声/浜辺のパラソル』(ベルリブロ)、『陽だまりの昭和』(白水社)、『荷風の昭和』(新潮社)がある。