時は立ちどまらない

後編

- 作品:

-

時は立ちどまらない

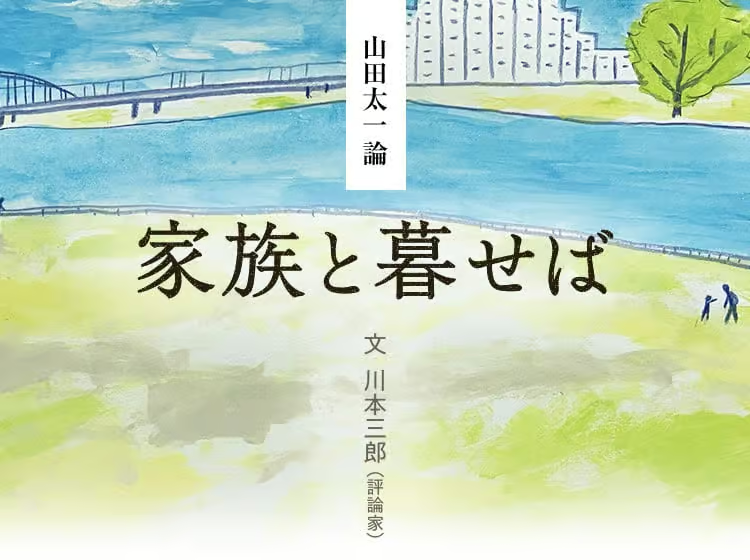

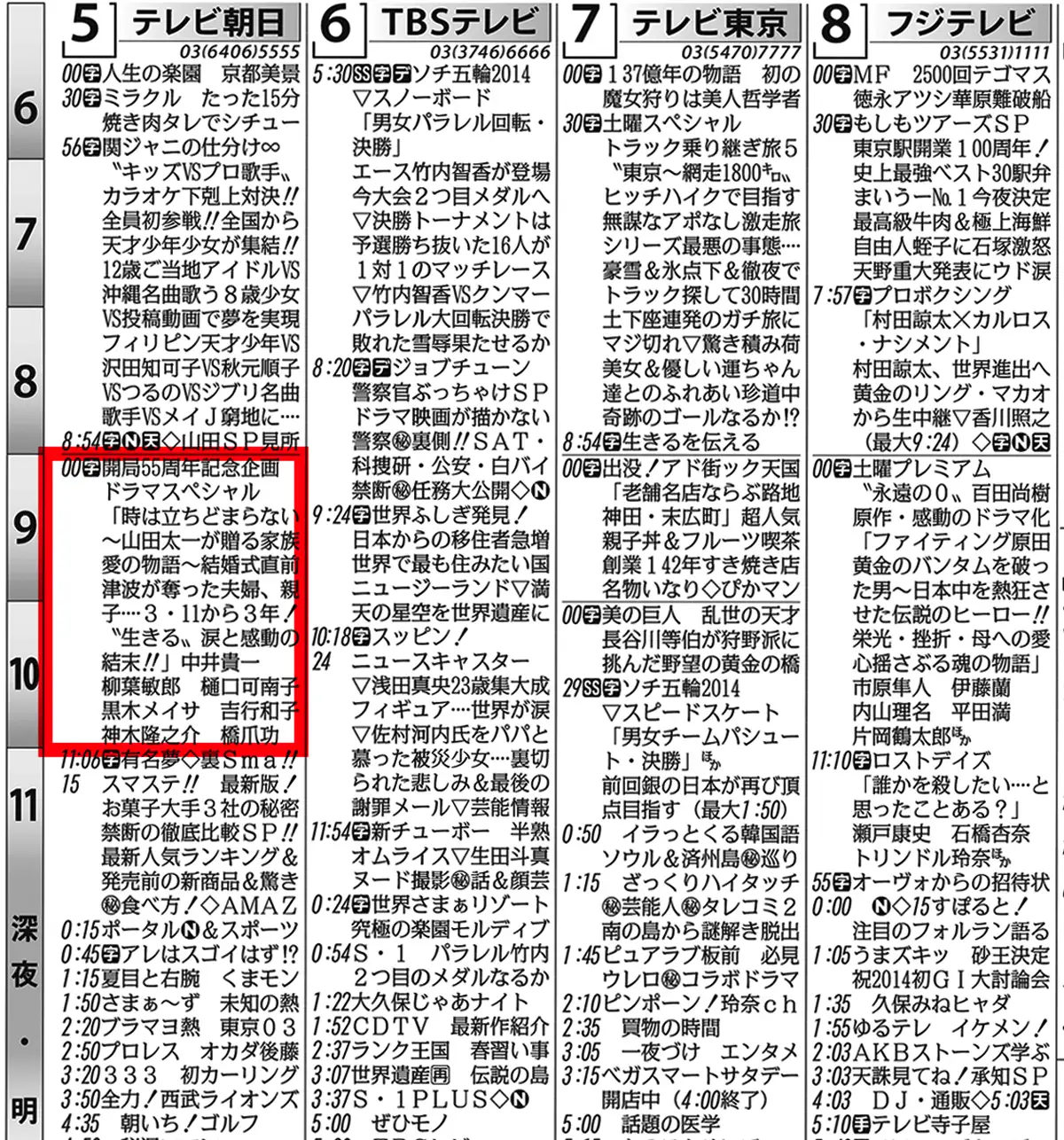

2014年2月(全1回)テレビ朝日 - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 堀川とんこう

- 音楽:

- 沢田完

- 出演:

- 中井貴一、樋口可南子、黒木メイサ、吉行和子、柳葉敏郎、橋爪功、岸本加世子、倍賞美津子、渡辺大、神木隆之介、新井康弘、大島蓉子、前田旺志郎ほか

再び始まる両家の交流。

夏。両家のあいだはあれ以来、気まずくなって交流がなくなっている。良介は信用金庫の人間として、被災者をなんとか助けようと努力しているが、なかなか思うようにゆかない。住民たちがなんとかしてくれと頼んでくるが、手の打ちようがなく、しばしば立ち往生してしまう。自分の無力、ふがいなさに一人でいる時に思わず苦しい涙を流す。生き残った者、家を流されなかった者として、彼もつらい思いをしていることがわかる。

一方、浜口家の三人は仮設住宅に入ることが出来た。といってもプレハブ住宅の狭い部屋に三人が住む。

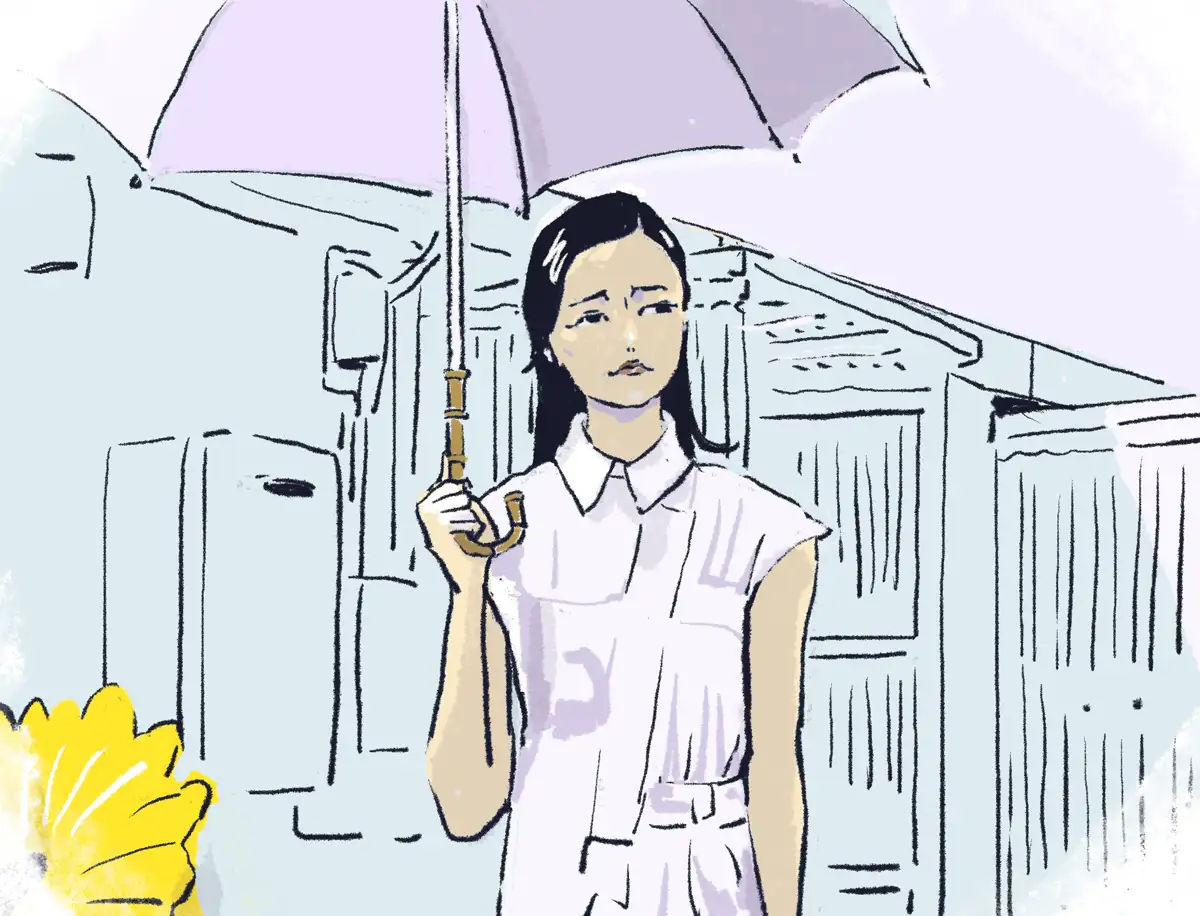

夏のある日、西郷家の娘、千晶は、親からもうあの家には関わるなといわれているが、あえて仮設住宅に浜口家を訪ねる。

なんといっても自分が愛し、婚約をした修一は浜口家の人間なのだから。このまま縁が切れてしまっていいわけがない。

小さなことだが、仮設住宅を歩く千晶が日差しを避けるためにパラソルをさしているのがいい。被災地にも少しずつ元の日常が戻っていることを感じさせ、パラソルには見ていてほっとするものがある。

忘れられない人への思い。

このドラマの脚本は単行本『時は立ちどまらない 東日本大震災三部作』(大和書房、二〇二四年)に、他の二本、『キルトの家』と『五年目のひとり』と共に掲載されている。それを見ると、山田太一はこの場面で「千晶がパラソルをさして、歩いて行く」ときちんと「パラソル」を書き込んでいる。さすが山田太一、細部をきちんとおさえている。

千晶は仮設住宅で修一の祖父の吉也と父親の克己に会う。二人は千晶を追い返すようなことはせず部屋のなかに入れ、話を聞く。なんといっても千晶は修一の嫁になることになっていた女性。修一を失った悲しみにとらわれていることは自分たちと変わりはない。それに二人には、西郷家と縁を切ってしまったことに対する後悔の思いもあっただろう。

千晶は自分を迎え入れてくれた二人に素直に自分の心のうちを打ち明ける。市役所の仕事は地震以来、多忙をきわめている。といっても自分など使い走りくらいしか出来ないが、地震のあと何年もの経験を一度にしたような気がする。「でも、どこかで、私はこの地震と向き合っていない。津波にちゃんと向き合っていないという気持ちがありました」。

そして二人に真剣にいう。自分は修一のことを忘れられない、死んだら終わりだと思おうとしたけれど、やはり忘れられない。祖父の吉也は「死んだから終わりだ」とあきらめたようにいうが、千晶は言葉を続ける。

「忘れたくないんです。思い出したいんです。それがいちばんしたいことだって気づいたんです」

「みなさんと会いたくなったんです。修一さんの思い出は、私なんかよりずっとたくさん持っている人たちに会いたくなったんです」「聞かせてください。修一さんの思い出を」。二人にすがるように千晶はいう。

微笑ましい浜辺のラブシーン。

死者は生き残った者の記憶のなかで生き続ける。千晶の懸命な訴えに、それまでこわばっていた吉也と克己の心が少しずつ柔らかく開いてゆく。

それから千晶は折りを見ては浜口家を訪ねるようになる。ある秋の一日、千晶は浜口家の三人と近くの丘に出かける。ちょっとしたピクニック。浜口家にもほんの少しだが日常が戻ってきている。

千晶は三人に、修一とサッパ船(岸に近いワカメやアワビ漁のための小型漁船)に乗って、海からでしかいけない崖と崖のあいだの小さな浜辺に行った思い出を語る。ここから回想シーンになる。二人は浜辺の波打ち際で抱き合った。フレッド・ジンネマン監督の『地上より永遠に』(53)のデボラ・カーとバート・ランカスターの有名な波打ち際のラブシーンを思い出させる。若い千晶と修一が抱き合う姿はあれよりは大人しいのが微笑ましい。二人のあいだには、こんないい思い出があったのかと二人を祝福したくなる。

そのあと、意外なことがある。

高校生の光彦が千晶に、来年の春、高校を出たら自分と結婚してくれないかと打ち明ける。戦後の日本で、兄が戦死したため弟が家を守るために未亡人となった兄嫁と結婚するということがよくあったから光彦の申し出はおかしくはないが、それにしても光彦は十八歳で千晶は二十四歳。二人とも若いし、年が離れすぎている。

浜口家も西郷家もこの話には驚いてしまう。しかし、それをきっかけに両家はまた会うようになる。

ここで、西郷良介と浜口克己は実は中学のときの同級生で、二年のときに転校して来た良介は、克己たちにいじめられていたということが分かるのだが、このエピソードはなくてもよかったのではと思う。

イラスト/オカヤイヅミ

人と人が触れあおうとするとき。

他方、いい場面もある。

良介の母親、奈美があるとき、差し入れの品物を持って仮設住宅に浜口家を訪ねる。男世帯で行き届かないことがあると気づかったのだろう。吉也が応対に出て、孫の光彦が青森の水産加工の会社に働きに出ていると話す。千晶の光彦との結婚話がすぐのことではないと知って奈美はほっとする。克己は大工の仕事を始めている。漁師より性に合っているようだ。

奈美が帰るのを吉也がバスの停留所まで送ってゆく。地震から一年ほど経ってバスもなんとか元のように運行している。ここにも取り戻された日常がある。

ここで吉也が奈美に外国人のようにハグしていいかと頼むのが微苦笑を誘われる。「また一人だと思うと淋しいんだ」。息子は大工の仕事に行っている。孫は青森に行った。「また一人だと思うと淋しいんだ」「底抜けに淋しいんだ」。プレハブの仮設住宅に一人でいると人肌が恋しくなるのだろう。奈美は驚きながらもハグを受け入れようとするが、あいにくそこにバスが来て、ハグをしないまま別れてしまうのが残念だが。

悲しみに向き合い、見えてくるもの。

西郷家と浜口家は次第にまた交際が始まってゆく。両家は二〇一三年の秋、久しぶりにそろって車に乗って、被災地に行ってみる。

吉也は流された家のあとなど見たくないとずっと拒んできたが、良介に促されるようにして自宅の跡地に立つ。両家の全員が車から出て吉也のあとに続く。

震災のあとボランティアが始めた「被災写真洗浄返却活動」というものがあった。

被災の現場から、家族が大事にしていたアルバムや写真を探し出し、それをきれいに洗って家族のもとへと返す。

他人の家族の写真を人前にさらすのだからプライバシーの面で問題はあり、はじめのうちは「人の家の写真を勝手に触っていいのか」という批判もあったが、徐々に泥だらけになった写真をきれいに再生するのだから、感謝する人がふえるようになった。

山田太一脚本のドラマ『岸辺のアルバム』で描かれたように、家族写真は、家族にとって大事な思い出なのだから。

浜口家は、ドラマの最初の頃、西郷家との顔合わせの前に、光彦のカメラで家族全員の写真を撮った。

ある時、千晶はボランティアの人たちが行っている再生した家族写真の展示所で浜口家のこの日の写真を見つけた。

それをいま西口家の跡地で吉也たちに見せる。西口家の人たちは写真を見て、新たな思いにとらわれる。

現実を受け入れなくてはいけない。惨劇に打ちのめされ、そこから逃げてはいけない。無理にでも失われたものを直視しなければならない。一歩踏み出すことで先が見えてくる。

妹を亡くした民芸運動家の柳宗悦はこんなことをいった。「悲しみのみが悲しみを慰めてくれる。寂しさのみが寂しさを癒やしてくれる」(『妹の死』)。

悲しみにきちんと向き合う。淋しさから逃げない。その先にかすかな光が見えてくるだろう。

※次回は『五年目のひとり』(4月9日公開)を予定。

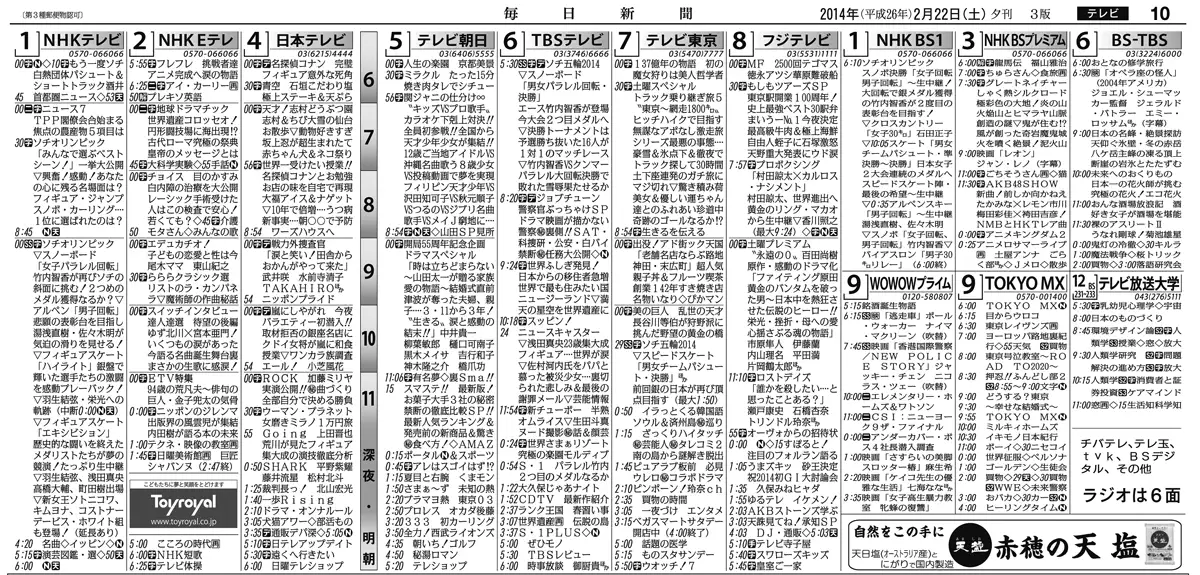

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)、『遠い声/浜辺のパラソル』(ベルリブロ)、『陽だまりの昭和』(白水社)がある。