五年目のひとり

中編

- 作品:

-

五年目のひとり

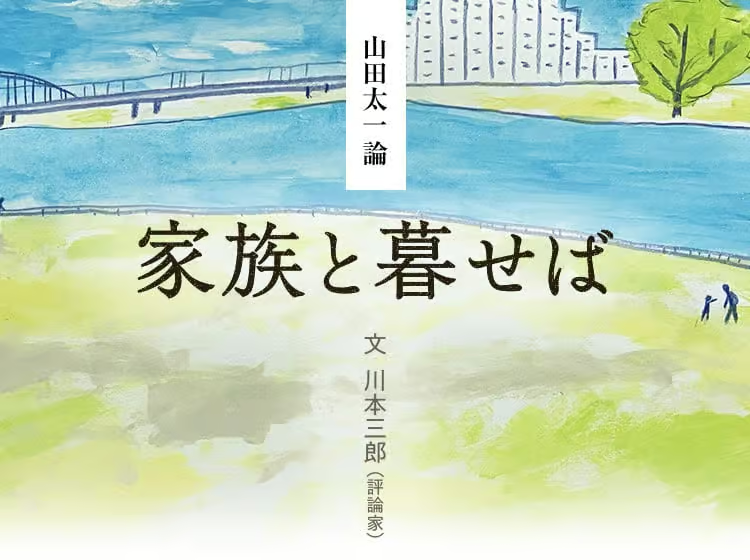

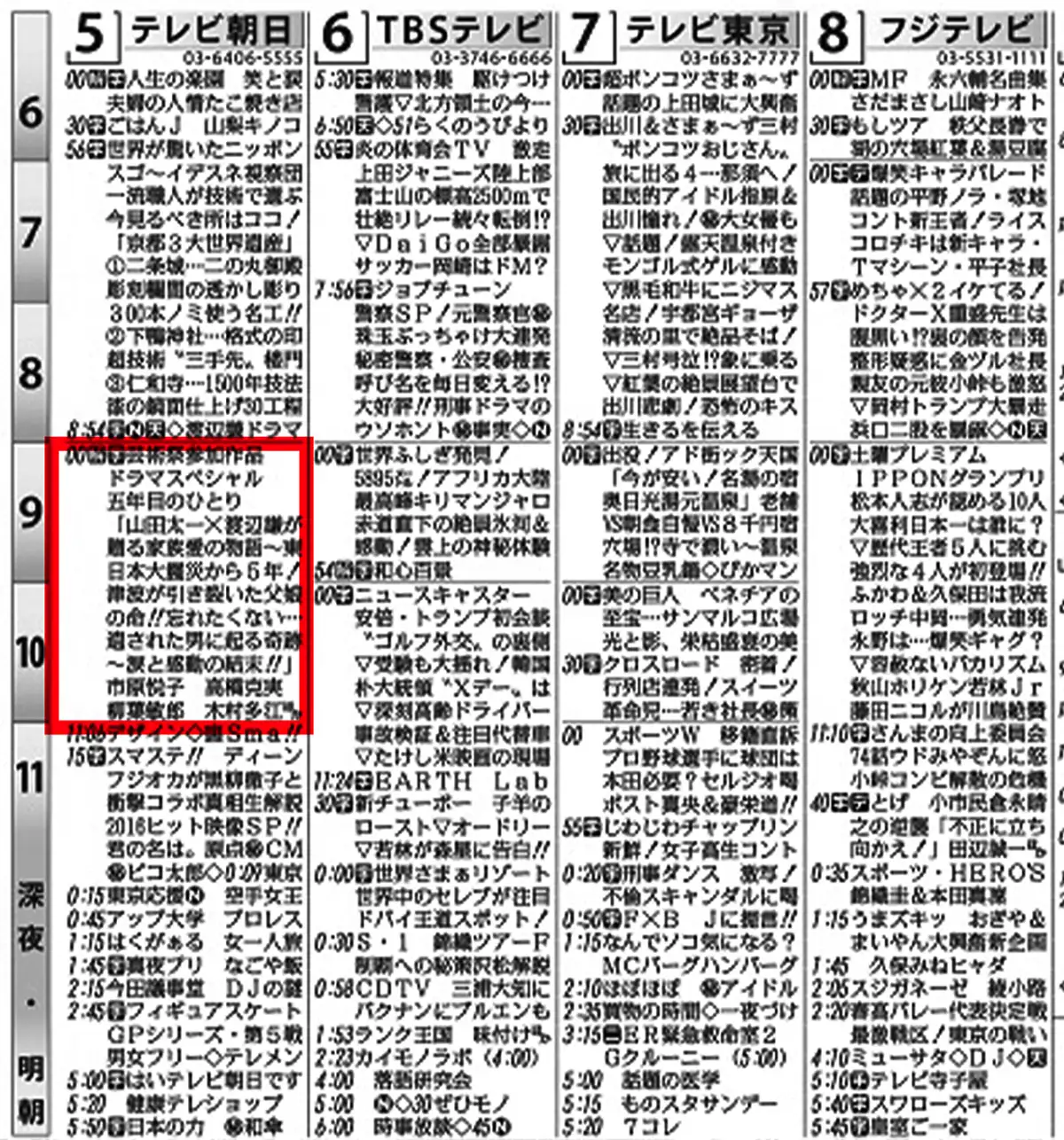

2016年11月(全1回)テレビ朝日 - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 堀川とんこう

- 音楽:

- 川井憲次

- 出演:

- 渡辺謙、高橋克実、木村多江、柳葉敏郎、板谷由夏、西畑大吾、蒔田彩珠、山田優、大出菜々子、原舞歌、市原悦子ほか

「ギリギリ」で生きていく気概。

秀次の過去に何かがあったと気づくのはパン屋の主人の弘志。夜、店の前で秀次が放心しているようにしゃがんでいるのを見て、話しかける。

「この何日かで、あんたが、なにか抱えているのは感じているよ」

秀次に何かがあった。だから知らない町で一人で暮している。主人はいぶかるが、それ以上はいわない。正直、赤の他人に構っている余裕はない。

商売は決して順調とはいえない。駅前にパン屋があってそこははやっているが、自分の店は中心から離れているので、客は多くない。このあたりは地方の商店街によく見られるようにシャッター通りになっている。

弘志は、そんな苦しい店の事情を秀次に話す。だから、秀次が何か抱えているのは分かっても自分にはどうしようもない。

まわりの人間もみんな「ギリギリだ」。

このあたりの山田太一は、日本の地方の大きな問題であるシャッター通り化、過疎化をきちんと意識している。

パン屋の主人は言葉を続ける。

「冷たいようだけど、お互い自分でなんとかしようよ」

みんな「ギリギリ」で生きている。自分のことは自分でやってゆくしかない。長いあいだ夫婦二人で店を続けてきた主人は、商売は他人に頼らず自助努力が必要だとよく分かっている。だからこそ自分の店の名を「ここだけのパン屋」にしたのだろう。独立独歩で生きる個人商店主の気概、誇りがこの店名には感じられる。

「お互い自分で何とかしようよ」という言葉は、この個人商店主の精一杯の秀次への励ましだろう。

秀次に会いたくなる理由。

「わたしに近づかないで、警察が騒ぐから」と秀次に言った亜美だが、人に言われたことのない「きれい」と自分にいってくれた秀次のことが気になる。もしかしたら、亜美もパン屋の主人と同じように、秀次が「なにか抱えている」ことを感じたのかもしれない。

亜美は、秀次が自転車でパンの配達をしていたことを知り、「ここだけのパン屋」に行ってみる。

そして二人はまた会う。

はじめは神社の境内で、次に町の甘味処で。亜美は、以前、自分に近づかないでといったのは「私をほめてくれた人が警察に捕まったりしたら嫌だと思ったからで——」、本当は「はずかしいけどまた会いたくなりました」。

秀次と亜美は、親子にも(二人が道でいるとき不審に思った近所のおばさんが大丈夫かと声を掛けてくれたとき、亜美はとっさに「父です」といった)、あるいは学校の先生と生徒にも見える(甘味処のおかみさんは二人をそう思った)。

亜美の家は、普通の中流家庭で何か大きな問題があるわけではないが、父親は残業が多くて娘と話す機会は少ない。母親もクリーニング屋で働いているからどうしても家庭のことがお留守になる。高校生の兄も自分のことにかまけていて妹の心配などしない。

だから、亜美は兄に「私、この家、淋しくて仕様がない」と洩らす。亜美が秀次に会いたくなったのは、この人なら自分の話を聞いてくれるかもしれないと思ったのではないか。会話が少なくなっている家族は山田ドラマの特色である。

亜美を演じる蒔田彩珠の存在感。

俳優のことを書く。

このドラマでは主演の渡辺謙が素晴らしいのは当然として、町のパン屋の主人を演じる高橋克実も個人商店主の気概を見せていい味を見せる。

そして特筆すべきなのは、中学生の亜美を演じる蒔田彩珠だろう。このドラマの準主役といっていい。二〇〇二年生まれというからドラマの亜美と同じ年齢になる。とびきりの美少女というわけではないが、中学生らしい感受性の豊かさを感じさせる。

亜美が見知らぬ中年男に声を掛けられたことを心配した母親が警察に電話した。それで亜美の家に何があったのか事情を聞きにきた中年の警官が、蒔田彩珠演じる亜美を見てこんなことをいう。

「このくらいの年ごろの娘さんは、平凡に見えて、時にびっくりするぐらいきれいなことがあるんです」

蒔田彩珠は表情ゆたかで、確かにこのドラマのなかで「平凡に見えて、時にびっくりするくらいきれいな」表情を見せる。

映画作品でいえば、二〇一八年の押見修造の漫画の映画化、足立紳脚本、湯浅弘章監督の『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』がよかった。

沼津あたりに住む二人の高校一年生、吃音だが歌はつかえずに歌える(しかもうまく歌える)志乃(南沙良)と、歌手になるのが夢でギターでの弾き語りの練習をしているが歌は下手な加代という二人がバンドを組む友情の物語。

この、歌が好きなのに歌が下手という、少し変わった高校生を演じたのが蒔田彩珠だった。この映画でも光っていた。

『五年目のひとり』では、五十歳を過ぎた中年のおじさんに惹かれてゆく少女という思春期の難しい役を、ベテランの渡辺謙に物怖じすることなく演じきっている。

一九八三年に放映された『早春スケッチブック』で、山崎努を相手に憶せず中学生の少女を演じ切り、山崎努をして「ぞっこん惚れました」と言わしめた二階堂千尋を思い出させる好演である。

イラスト/オカヤイヅミ

ただ一人、秀次の秘密を知る者。

秀次が人にいえない、人にはいわない心の屈託を抱えているらしいと感じているパン屋の主人の弘志は、やはり一緒に働くことになった秀次のその心のうちを知りたくて、ある時、秀次を紹介してくれた、市原悦子演じる花宮京子に話を聞きにゆく。

京子は、自分のことはあまり語らないが、あの地震で夫を亡くし(地震のあとのストレスが原因だった)、福島の家をたたんで老人ホームを経営している妹を頼ってこの町に来た。

弘志と京子が会う場所は洋画家、福沢一郎(一八九八—一九九二)の福沢一郎記念館。福沢の出身地である群馬県の富岡市にある。緑に包まれた建物で、この町の市民の穏やかな日常を感じさせる。

そんな雰囲気のなかで弘志は京子に思いきって聞きにくそうに秀次のことを聞く。

「よそへいうなってことならいいません。でも、職業はなんだったのか、病気で入院していたというが何の病気だったのか、出来ればどこの人なのか、そのくらい、知っててもいいかなと思って」

京子は、弘志のいうことももっともだと思って、静かに秀次のことを話しはじめる。

※以下、後編に続く(4月23日公開)。

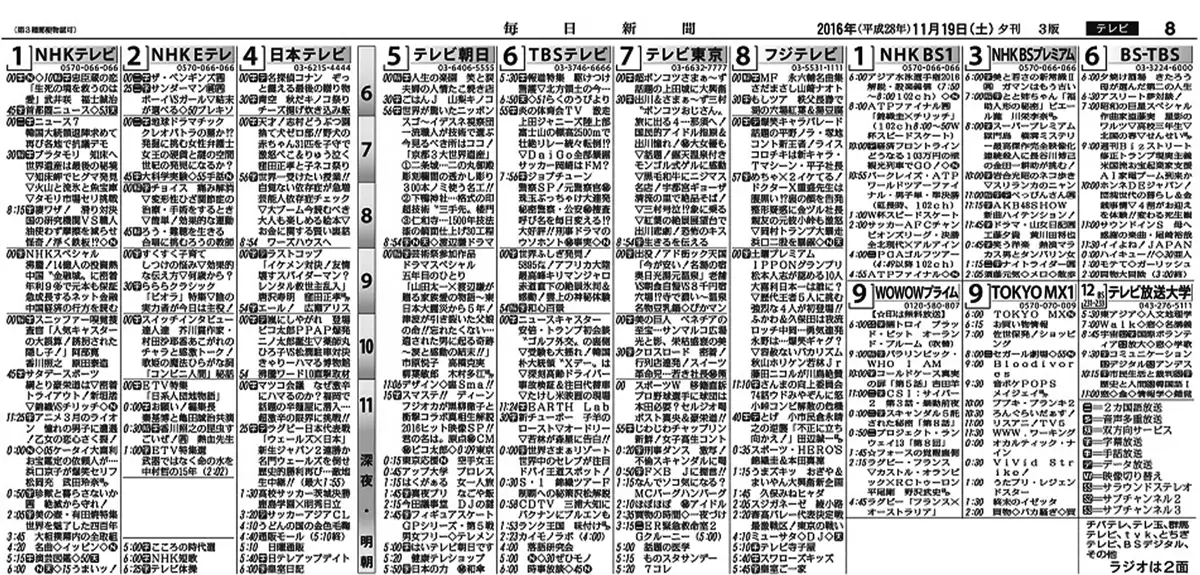

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)、『遠い声/浜辺のパラソル』(ベルリブロ)、『陽だまりの昭和』(白水社)がある。