評論家の川本三郎さんによる、山田太一ドラマの魅力に迫る連載。山田ドラマの中でも高い人気を誇る笠智衆主演の「老人三部作」を取り上げます。今回は、病気の妻の元に帰ろうとする老人の数日間を描く『ながらえば』。鉄道が重要な要素を占めるドラマです。鉄道の旅への愛情にあふれた著作の多い川本さんならではの解説をお楽しみください。

ながらえば

前編

- 作品:

-

ながらえば

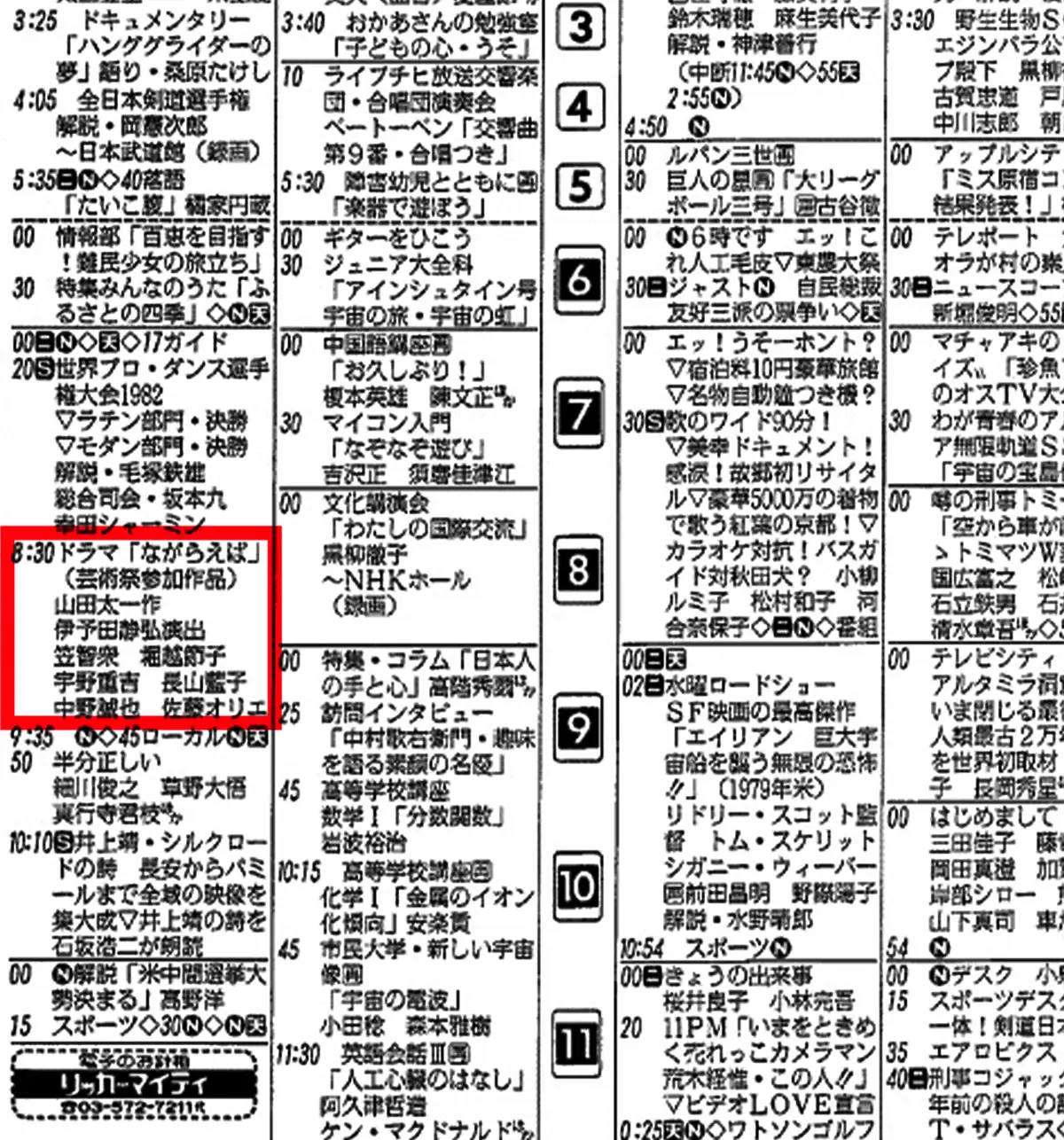

1982年11月(全1回)NHK - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 伊豫田静弘

- 音楽:

- 湯浅譲二

- 出演:

- 笠智衆、宇野重吉、堀越節子、長山藍子、中野誠也、佐藤オリエ、田中俊男、田島浩美、中村多恵子ほか

名優・笠智衆七十八歳の主演作。

山田太一に、笠智衆を主演にした老人三部作がある。

『ながらえば』(82年)、『冬構え』(85年)、『今朝の秋』(87年)の三作。いずれも笠智衆を想定して脚本が書かれた。

笠智衆は明治三十七年(一九〇四年)の生まれ。若い頃から老人の役が似合った。小津安二郎監督の『東京物語』(53年)の老いた父親がその代表作だが、このとき実人生では四十九歳、現在から見れば決して老い込む年齢ではない。ちなみに妻役の東山千栄子は明治二十三年(一八九〇年)生まれ。意外な感があるが笠智衆より十四歳も上。いかに笠智衆が老け役に合っていたかがわかる。

山田太一の三部作の頃、笠智衆はもっぱら山田洋次監督の『男はつらいよ』の御前様役で出演して、よくいわれる「いぶし銀」の魅力を見せていた。

一九九三年三月十六日に八十八歳で死去。渥美清は追悼の言葉で笠智衆を「生き仏」のような人だったと評した。まさに言い得て妙。

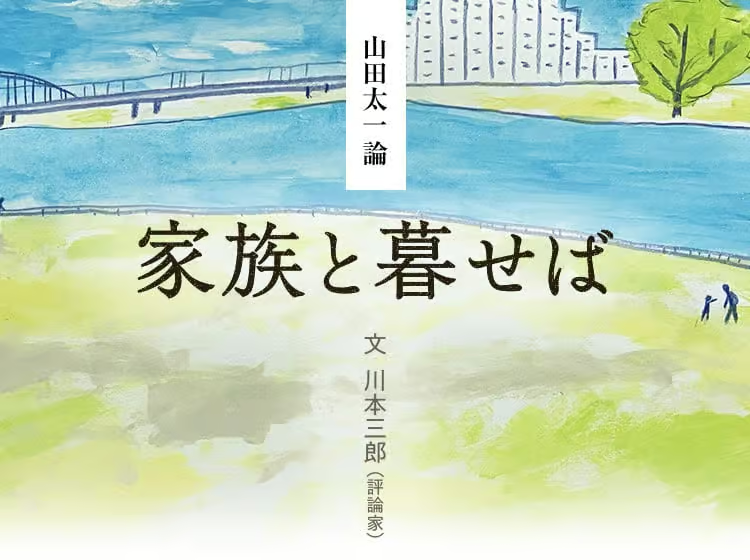

三部作の第一作『ながらえば』は一九八二年十一月にNHKで単発ドラマとして放映された。笠智衆、七十八歳の時の作。

タイトルの『ながらえば』は、百人一首に入っている式子内親王の「玉の緒よ 絶えなば絶えね ながらへば 忍ぶることの 弱りもぞする」(我が命よ いっそ絶えるなら絶えればよい この先も生きながらえたら 心に秘めたあなたへの想いをかくしきれなくなるから)という忍ぶ恋の歌からとられている。

病気の妻を置いていくつらさ。

笠智衆演じる岡崎隆吉は欄間作りひと筋で生きてきた職人。いまは引退して、名古屋に息子夫婦、理一(中野誠也)と妻の美代子(佐藤オリエ)、それに高校生の淳一郎と暮している。隆吉の妻もと(堀越節子)は現在、病んで病院に入院している。

あるとき、水まわりの器具の販売を手がけている会社の営業マン、理一が富山に転勤することになる。隆吉は病気の妻を名古屋の病院に置いたまま、富山に行きたくない。しかし、娘の悦子(長山藍子)のところは夫婦に子ども二人がアパート暮しをしていて隆吉を迎える余裕がない。しかも、ここは夫婦仲が悪くなっている。

隆吉は仕方なく理一一家と富山に行くことになる。名古屋駅を列車が出発するところからドラマは始まる。

富山へは、名古屋から岐阜に出て、そこから高山本線で富山に行くコースと、名古屋から岐阜の先の米原に出て、そこから北陸本線で福井、金沢を経由して富山に行くコースと二つある。隆吉と理一の一家、総勢四人が乗るのは、後者の北陸本線まわりの特急しらさぎ。この時代、北陸新幹線はまだ開通していない。

一家の出発を、娘の悦子が見送りにくる。スーパーのレジで働いている。仕事の合間に来たらしくあわただしい。嫁の美代子は「お義姉さん、お義母さんをよろしくね」とすまなそうに頼む。小さな言葉に嫁の弱い立場が出ている。わずかな場面で家族関係をうまく見せている。山田太一の脚本の冴え。

列車のなかの“笠智衆”。

列車は出発する。特急しらさぎは、米原で乗り換えをすることなく富山まで直行する。笠智衆演じる隆吉は終始無言。娘の悦子が見送りに来たときも何も言葉をかわさなかった。名古屋を離れるのが嫌なのだろう。黙って車窓の風景を見つめている。

列車のなかの笠智衆といえば、山田洋次監督の『家族』(70年)が思い浮かぶ。

長崎県の伊王島の炭鉱で働いていた息子(井川比佐志)が家族(妻は倍賞千恵子)を連れ、北海道の牧場で酪農の仕事をすることになる。九州から北海道まで長い長い旅になる。その旅の映画。

この映画の笠智衆は息子の父親。旅の途中、嫁の負担を減らそうと孫の世話をよくした。なるべく息子一家の足手まといにならないよう気を配っていた。そのためか、ようやく北海道に着いたとき、旅の疲れが出て、急死してしまうのが悲しかった。この映画の時、笠智衆の実年齢は六十六歳。老け込む年ではないが、映画のなかでは、枯れた老人になりきっていた。

イラスト/オカヤイヅミ

高齢社会へのまなざし。

『ながらえば』は『家族』から十二年後の作品になる。笠智衆、七十八歳。山田太一はこのとき四十八歳。まだ若い。

笠智衆は、これより前、山田太一のドラマでは一九七九年の『沿線地図』に出演している。エリートサラリーマン、児玉清の父親。妻には先立たれている。息子の家族とは別に近くのアパートに住んでいる。そして老いの孤独に耐えられなくなったのか、自殺してしまう。

日本の社会が高齢化社会といわれるようになったのは六十五歳以上の高齢者の割合が人口の七%を超えた一九七〇年代に入ってからだが、つねに家族のドラマを描き続けてきた山田太一は七〇年代に入ってからドラマのなかに色濃く老人問題を反映させるようになった。

『沿線地図』がそうだし、それより前の一九七七年に放映された鶴田浩二が警備員を演じるシリーズ『男たちの旅路』の「シルバー・シート」の回がそうだった。ここでも笠智衆演じる老人たちが、老人をないがしろにする社会へ異議申し立てをし都電を乗っ取った。

個人的なことを書く。

私の母は二〇〇四年に九十四歳で死去したが、晩年にこんな歌を詠んだ。

「長命になりたる事もはばかれる

テレビまた云う高齢社会を」

われわれは、つい簡単に「高齢社会」といってしまうが、それが当の高齢者にとってどれだけつらいことか。

限られている老人の時間。

息子の理一一家が住むことになった新居は富山市郊外の一軒家。まわりにはまだ水田が残っている。その先を、電車が走る。富山地方鉄道(通称、地鉄)だろう。

水田では田植えが始まっている。機械を使わずまだ人が手で苗を植えている。夕暮れどき、隆吉は、夫婦二人らしい男女が田植えをしている姿を、まるで末期の目で見るように見、目に焼きつける。そのとき、名古屋の病院に残してきた妻のことを思ったに違いない。

そのあと突然、息子に金を貸してくれという。なぜか。名古屋に帰りたいから。富山に来てから、まだ一日しかたっていない。

息子はさすがに断わる。ちなみに引越しに際して隆吉は、金を息子たちに預けたようだ。だから正確には、自分の金をいくばくか返してくれといっている。

息子に断られたあと、隆吉は、息子が会社に行っている隙に、箪笥の引き出しから、こっそり金を引き出す。ごく小額。そこを嫁の美代子に見つかってしまう。

美代子も夫と同じことをいう。富山に来たばかりでもう名古屋に帰るとは非常識だ。せめて一ヶ月は我慢したらどうですか。

それに対し、隆吉はいう。

「たった一ヶ月というが、年寄りは明日どうなるかもわからない」

年寄りにとっては、時間がもう限られている。いつ倒れるかわからない。これには美代子もいい返せない。

※以下、中編に続く(5月14日公開)。

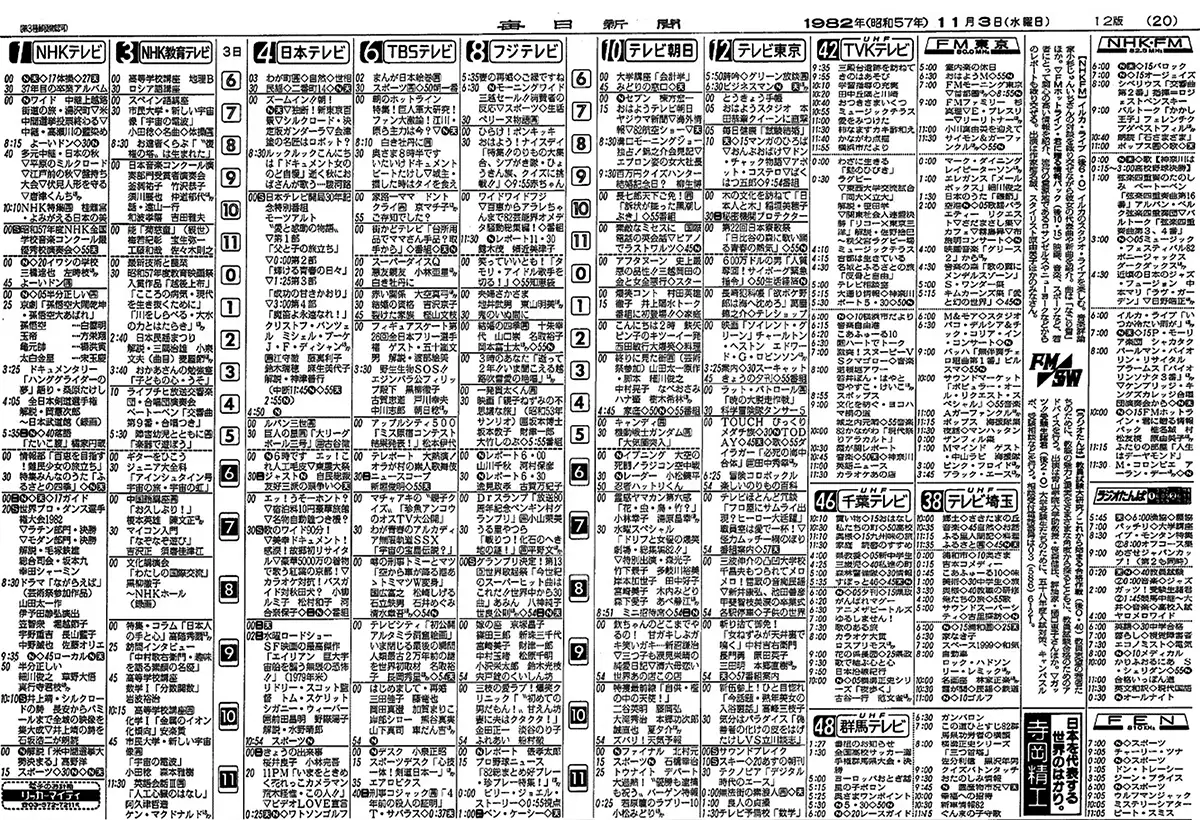

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)、『遠い声/浜辺のパラソル』(ベルリブロ)、『陽だまりの昭和』(白水社)がある。