ながらえば

中編

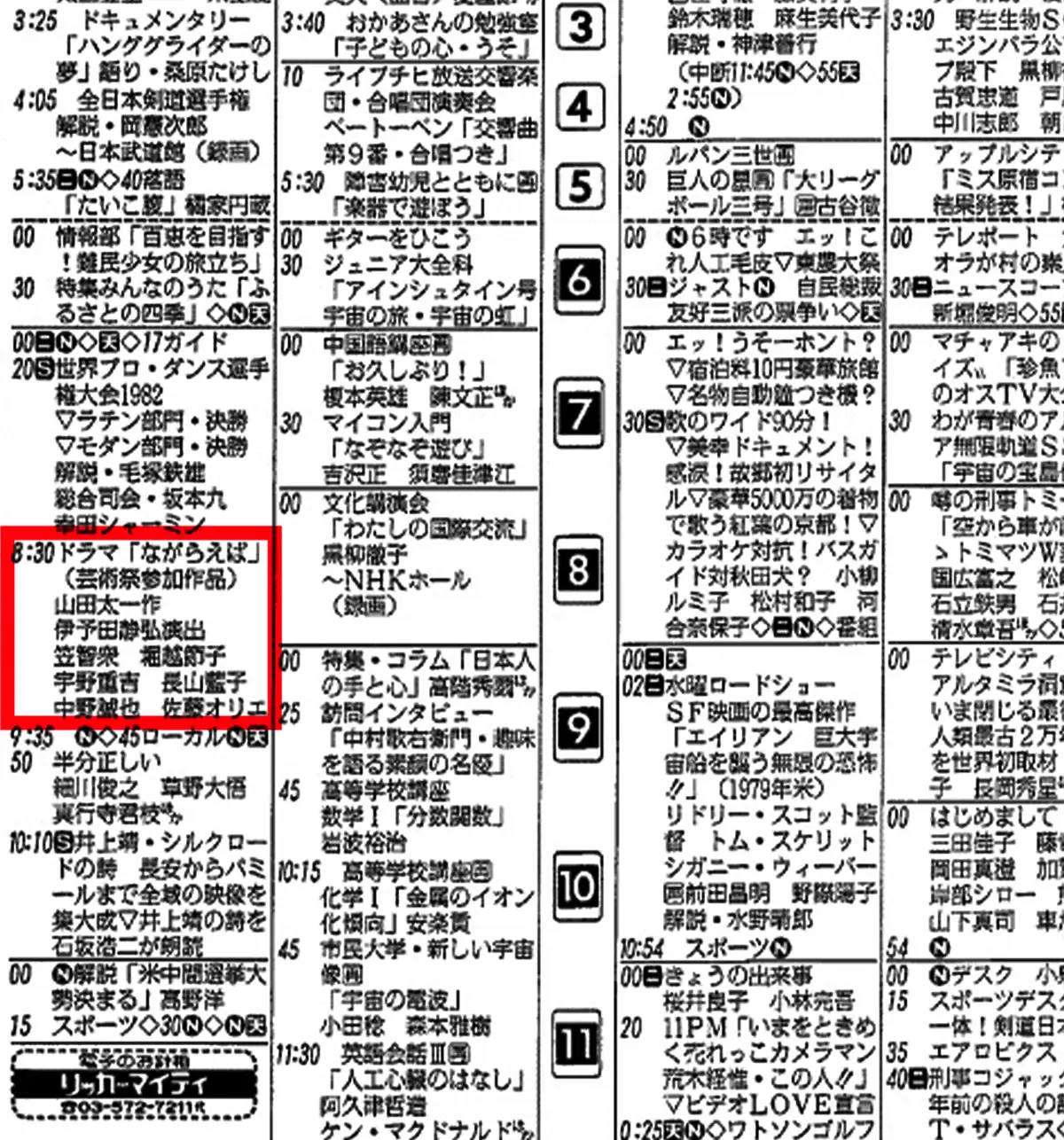

- 作品:

-

ながらえば

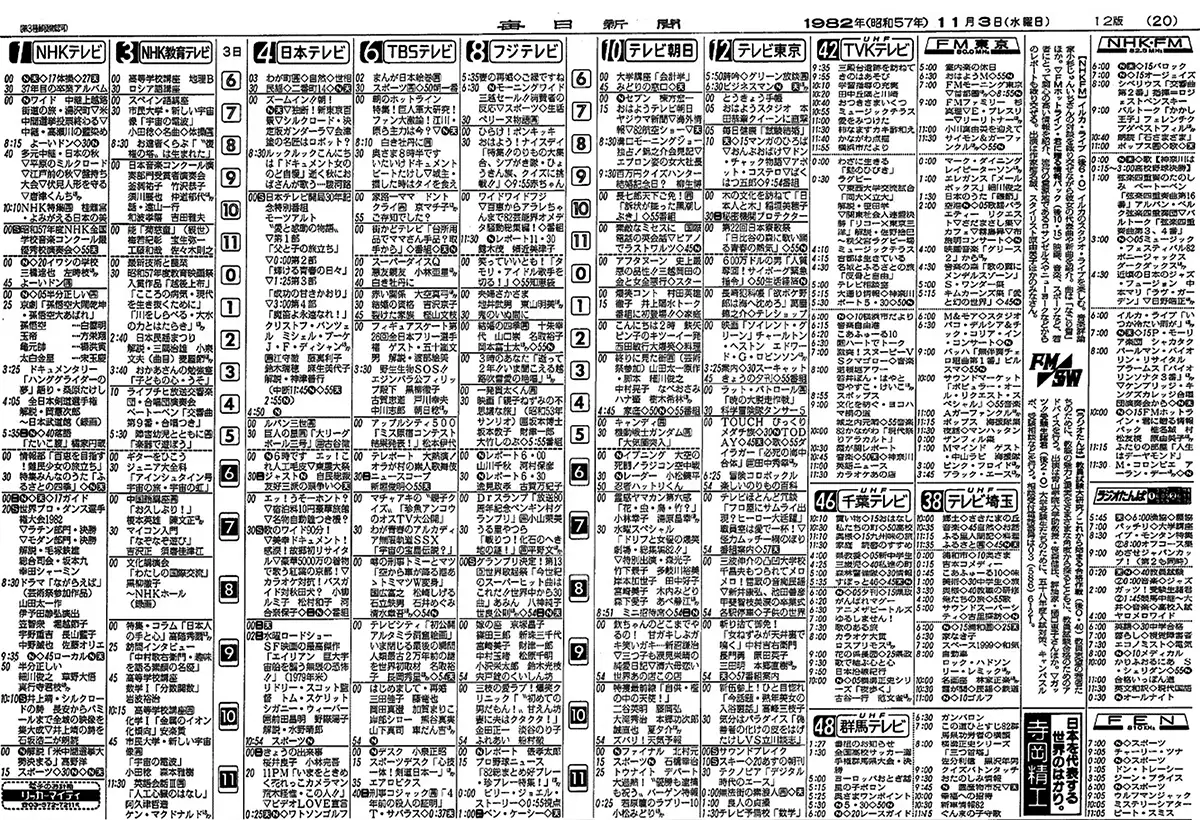

1982年11月(全1回)NHK - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 伊豫田静弘

- 音楽:

- 湯浅譲二

- 出演:

- 笠智衆、宇野重吉、堀越節子、長山藍子、中野誠也、佐藤オリエ、田中俊男、田島浩美、中村多恵子ほか

一人、山間の駅に降り立つ。

隆吉は家出するような形で、引越したばかりの家を飛び出し、富山駅から一人列車に乗る。来るときは北陸本線まわりだったが、今回は高山本線の急行列車に乗る。手荷物ひとつない。手ぶら。名古屋に行きたい、妻に会いたい一心で旅支度などの余裕はなかったのだろう。

ところが、持ち出した金がわずかだったために特急券を買うことが出来なかった。それを検札に来た車掌にとがめられ、やむなく途中の駅で降ろされてしまう。年寄りだからと大目に見てもらえなかった。

降ろされた駅は富山駅から特急で一時間ほどの山間の猪谷駅。ここで次に来る普通列車を待つことになる。

一時間ほど時間がある。駅から町に出る。小さな町で、過疎が進んでいるのか、通りを歩く人も商店も少ない。

次の普通列車を待つあいだ隆吉はひっそりと静かな町を歩いてみる。町は高台にある。駅から少し歩くと長い橋があり、その下を神通川が流れている。隆吉は橋の上からはるか下を流れる川をながめる。物思いにふける。妻のこと、子どもたちのこと、何よりもこれからのこと。嫁の美代子にいった「年寄りには明日どうなるかわからない」のことかもしれない。

ドラマの舞台の町を訪ねて。

橋の上にいる時間が長かったのだろう、気がつくと車掌にいわれた次の列車の時間が迫っている。あわてて駅へと走る。ところが持っていた切符をどこかへやってしまった。上着のボタンなどを探すが見つからない。

とうとう列車に乗り損なってしまう。一難去ってまた一難。ローカル鉄道は本数が少ない。名古屋に行く次の列車は明日の朝までない。どこかこの町の旅館に泊まるしかない。幸い、商人宿のような旅館があった。実は、宿賃もないのだが、なんとかなるだろうと、思い切ってここに泊まることにする。他にどうしようもない。

この旅館は昭和三十年代まではローカル線の駅前によく見られた和風二階建てのいわゆる商人宿。

いっとき、山田太一のドラマの舞台となった町をいくつか訪ねたことがある。私的な聖地めぐりである。

藤田まことと左幸子が主演の『春日原まで一枚』(74年)の福岡県の西鉄大牟田線の春日原駅。『幸福駅周辺』(78年)のいまは廃線となった北海道の広尾線の幸福駅。『秋の駅』(93年)の福島県を走る只見線の会津柳津駅、『大丈夫です、友よ』(98年)の福岡県の漁師町、津屋崎。『小さな駅で降りる』(00年)の中央本線の“小さな駅”薮原(長野県)などなど。

鉄道の旅が好きな人間なのでドラマに地方の鉄道の駅が出てくるとそこに行きたくなる。山田洋次監督の『男はつらいよ』シリーズで渥美清の寅さんが歩いた町もほとんど旅した。

イラスト/オカヤイヅミ

猪谷駅での聖地めぐり。

『ながらえば』を見てから笠智衆が途中下車した高山本線の猪谷駅に行ったのは二〇二〇年の初春。

高山本線の観光地は温泉のある下呂、あるいは古い街並みの残る高山と古川(駅名は飛騨古川)。岐阜駅から特急に乗る。この三つの駅を過ぎると大半の客は降りてしまい車内はがらがらになる。そして岐阜から三時間ほどで猪谷に着く。

猪谷駅は特急のとまる主要駅(昭和五年開設)だが、思ったより寂しいところ。ひとつには山間部に入ったところにあった神岡鉱山(亜鉛が採掘された)が二〇〇一年に閉山したことが大きいだろう。

鉄道でいえば、以前、猪谷から鉱山に向かう神岡鉄道線があったが、一九六七年に廃線になった。そのあとそれを引き継ぐかたちで猪谷—奥飛騨温泉口間の第三セクターの神岡鉄道が走ったが、これも二〇〇六年に廃線になってしまった。

猪谷駅は『ながらえば』撮影当時は駅員がいたが、その後、無人駅になった。特急がとまる駅なのに寂しい。

高山本線はここで岐阜県から富山県に入る。猪谷駅はいわゆる境界駅(住所は富山県)。岐阜県側はJR東海の、富山県側はJR西日本の管轄になる。

駅舎は木造の平屋。昭和五年の開業の当時のままというから驚く。築百年に近い。町が寂れているから古いままで残るのだろう。

駅前の通りもひっそりとしている。昼食は駅前食堂でと思ったが、店がない。

一軒だけあったのは酒屋。地酒を買い求めて主人と話をした。『ながらえば』の話をすると、さすがによく覚えていて、笠智衆がドラマのなかで泊まった旅館は酒屋の前の金山旅館だという。建物は健在だったが、残念なことにもう営業はしていなかった。

老いの感情のなかに現れる悲しみ。

持ち合わせの金がないまま、隆吉は気兼ねしながら宿に入る。二階の部屋に通される。しばらくして若い、まだ子どものような仲居が夕食を運んでくる。

ちょっと驚くのはこの場面。部屋のなかで笠智衆がきちんと正座をして座っていること。膝を屈している。七十歳を過ぎると人間、徐々に膝が曲がらなくなってくるものだが、笠智衆はきちんと正座できている。小さなことだがこれには感服した。

夜。宿に人が出たり入ったりしてざわついてくる。何があったのか。気になって隆吉が若い仲居に聞くと、宿の女主人が亡くなったのだという。

やがて葬儀を終えたらしい主人が帰ってくる。演じているのは名優、宇野重吉。大正三年(一九一四年)生まれだからこの時、七十二歳。笠智衆より六歳ほど若いが、ドラマのなかでは笠智衆同様、八十歳過ぎの老人に見える。家に戻ってきたこの主人が、家の前で、言葉もなく、ひとり悄然として立ち尽くし、宿の闇を見つめるわずかな場面が胸を打つ。老妻を失った淋しさ、悲しみがその老いの感情に現れている。その姿を、二階の部屋から笠智衆が黙然と見下ろしている。

※以下、後編に続く(5月21日公開)。

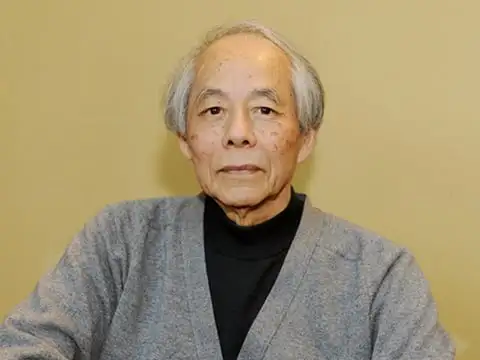

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)、『遠い声/浜辺のパラソル』(ベルリブロ)、『陽だまりの昭和』(白水社)がある。