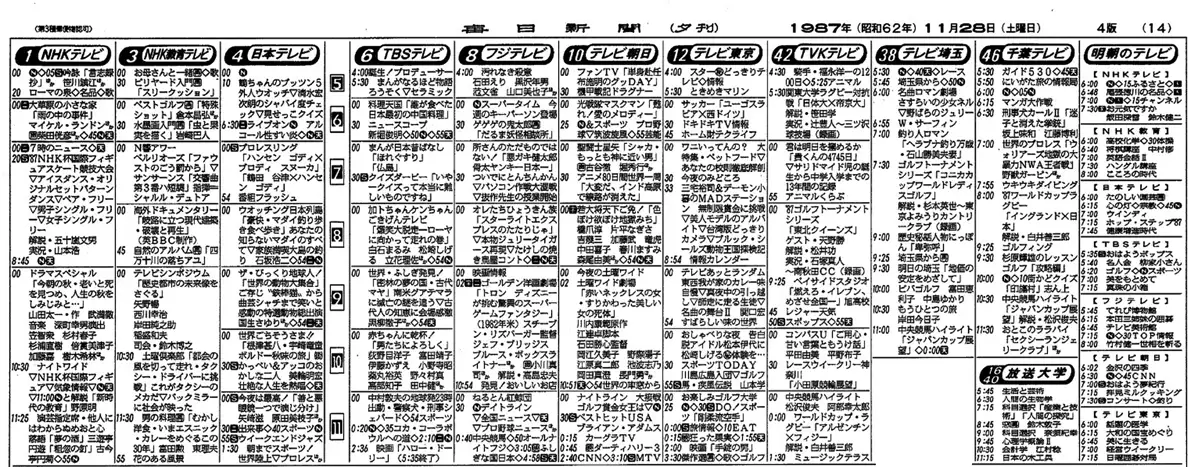

今朝の秋

後編

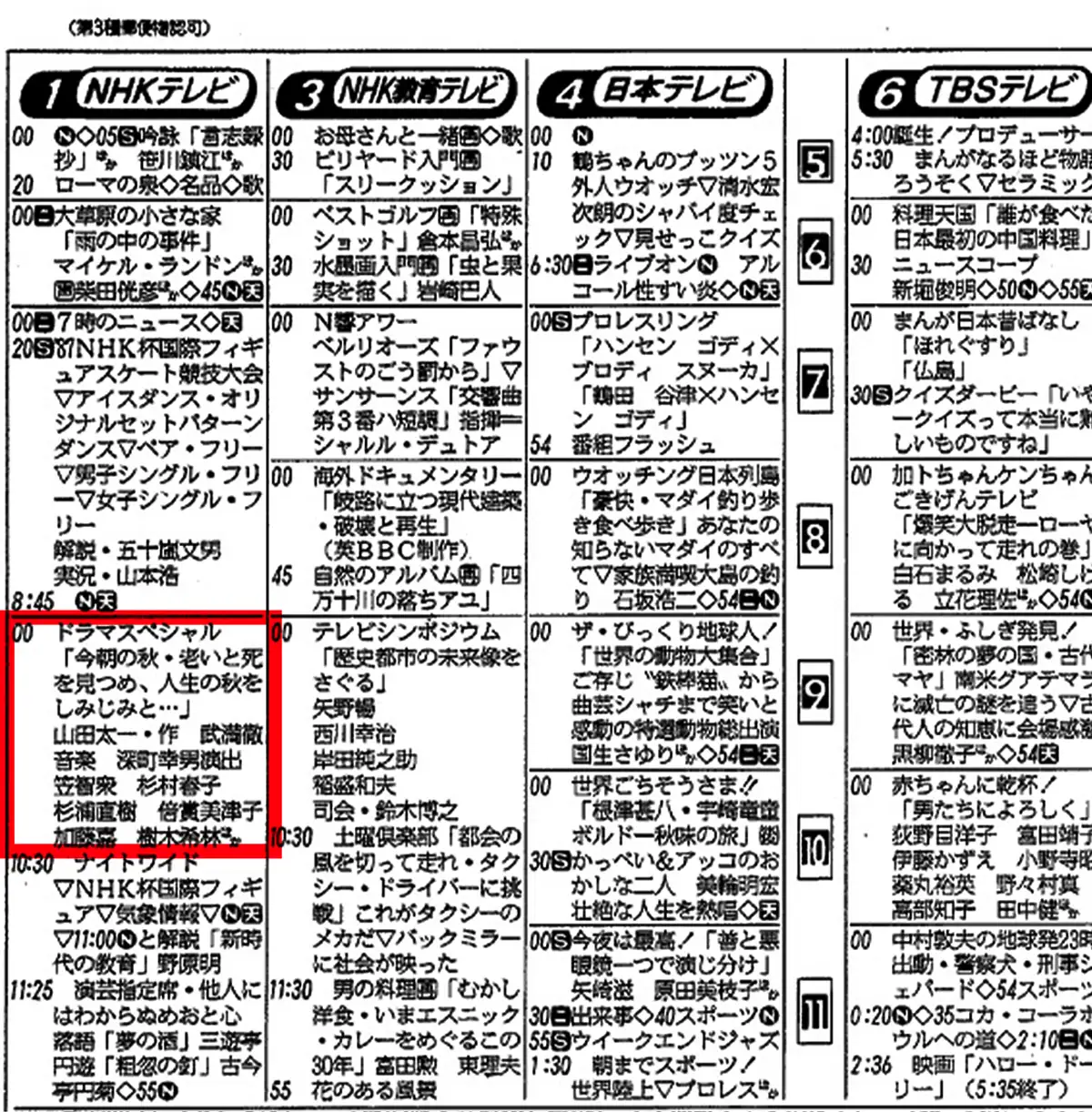

- 作品:

-

今朝の秋

1987年11月(全1回)NHK - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 深町幸男

- 音楽:

- 武満徹

- 出演:

- 笠智衆、杉村春子、杉浦直樹、倍賞美津子、樹木希林、加藤嘉、名古屋章、沼田曜一、貴倉良子ほか

父親と母親、それぞれの涙。

ある夜、病室を訪ねると、隆一は静かに眠っている。それを見て、鉱造がはじめて静かに目に涙を浮かべる。明治の熊本に生まれ、男は泣くものではないといわれ育ってきた笠智衆は、映画のなかでめったに泣かない。それだけに眠っているわが子を見ながら目に涙をためる。この場面は心に残る。

いっぽう母親のタキのほうはそうはいかない。息子を見舞いにきて、そのやつれた顔を見ると思わず泣き崩れてしまう。涙を隠すことができなかった。激しく泣く母の姿を見てしまい、隆一は、自分がもう長くはないのだと気づいてしまう。

そのことでタキはいっそう激しく泣く。息子の前で泣いて、余命わずかと知らせてしまったことを悔やんで、自分を責めるように、病室の外に出ると、ひとり泣きじゃくる。

そこにたまたま鉱造も見舞いに来る。病室の外で泣くタキの姿を見て、鉱造は同じ親として、タキの姿に「母」を見たのだろう。そのあと、鉱造は待合室の椅子に坐ってタキを慰める。おそらくもう言葉は無用だろう。鉱造はただタキのそばにいるだけでいい。

蓼科に向かう悦子と娘の思い。

鉱造が夫の隆一を連れて蓼科の別荘に行ったと知った悦子は、大学生の娘の紀代子(貴倉良子)とすぐに自分たちも蓼科へと向かう。

悦子は娘に本当のことをいっちゃだめときつくいうのを忘れない。娘も、そんなことは母親にいわれなくても分かっているが、嘘をつき続けるのはやはりつらい。

ここで、娘は母親に思いがけないことをいい出す。

お母さんとお父さんがうまくいっていないことは自分にはわかっていた、と。

どうも、悦子には夫以外に好きな男性がいるらしい。

だから娘は母親にいう。

お父さんを愛してあげて。

ここは父親を思う娘の気持ちが切ない。

母はこの段階では、もう離婚はやめようと思っている。余命短い夫に離婚の話を持ち出すことは、いくらなんでも酷だろう。

母と娘は蓼科へと向かう。

最後の一家団欒。

ここで間奏曲と呼びたいような小さな心なごませる場面がある。

美代が運転する車に、鉱造、タキ、それに隆一の三人が乗って、蓼科高原にドライブに出かける。緑一色の草原のなかを車が走る。草原では馬や牛が草を食(は)んでいる。平日なのだろう、人の姿はほとんど見えない。

四人は絞りたての牛乳をおいしそうに飲む。隆一にとっては命の水(オード・ヴィ)だろう。笑顔を見せる四人はもう完全にひとつの家族になっている。

さらに遅れて駆けつけた悦子と紀代子がこの「家族」に加わる。ちょうど蓼科では花火大会が開かれている。「家族」がそれぞれに花火を見上げる。大学生の紀代子がいう「最後の一家団欒」。その美しさとはかなさを花火が象徴している。

小さな場面だが、笠智衆演じる鉱造が、みんなをもてなそうと台所にたって、味噌汁を作るのか、片方の手の平に豆腐を一丁のせ、もう片手に持った包丁で賽(さい)の目に切ってゆくのが微笑ましい。一人暮しが長く、このくらいはもうお手のものなのだろう。

イラスト/オカヤイヅミ

意外な料理の腕と調子っぱずれの歌。

そういえば、冒頭では、縁側のところで、さやえんどうのさやを丁寧に取る場面もあった。

妻には早くに逃げられたから、料理も自分でやってゆくほかなかったのだろう。

笠智衆が豆腐を切ったり、さやえんどうのさやをとったりする姿は、小津映画では見たことがない。初期に『一人息子』(36年)でとんかつ屋の主人を演じたことはあったが。

「最後の一家団欒」はさらにもうひとつ続く。久しぶりに一家が揃ったところで、誰が歌い出すでもなく、以前、みんなで歌った懐かしい歌を歌う。曲はなんとピンキーとキラーズの「恋の季節」。

笠智衆が照れ臭そうに、恋の季節よ…と調子っぱずれで歌うところは失礼ながら笑ってしまう。

悲しみのあとの肯定感。

隆一の死の場面はない。「最後の一家団欒」のあと、少し時間がたって位牌が仏壇に置かれる様子で、隆一の死を語るだけ。修羅場を避けたい山田太一の意図が伝わってくる。

季節はいつのまにか秋になっている。木々は紅葉している。笠智衆によれば、撮影は夏だったから、撮影に際して、葉にスプレーをかけて紅葉に見せたという。

葬儀が終わってタキは、店のことも心配なので、東京に帰ることになる。帰り支度をして位牌に線香をあげる。

そんなタキに、鉱造は思い切って声をかける。「ここで一緒に暮さないか」。鉱造のなかでは、タキはもう完全に「母」に、そして「妻」に戻っている。

タキは応える。「気持ちは有難いですが、誘われてすぐ戻るなんて。私にも意地ってものがあります」。

とはいえ、いずれ二人はまた一緒に住むようになるのではと余韻を残して、ドラマは終わる。いつもながら山田ドラマでは途中に悲しいこと、つらいことがあっても、最後には、家族を肯定することで終わる。後味がいい。

このドラマ、笠智衆は当然として、タキを演じる杉村春子がさすがと唸りたくなるほどうまい。

これについて山田太一は書いている。(「その時あの時の今 私記テレビドラマ50年」河出文庫二〇一五年)。

前述したようにこのドラマは加藤嘉の遺作となった。その葬儀のとき、山田太一は、葬儀のはじまるのを待って控え室にいた。そこに杉村春子が静かに近づいてきてこういった。「こんなところでなんですけれど、テレビのドラマで、あんなにみんなから賞(ほ)められた作品ははじめてでした。ありがとう」。そう小さくいって離れていったという。なんだか山田太一のドラマの場面のような気がする。

※次回は『春までの祭』(8月13日)を予定。

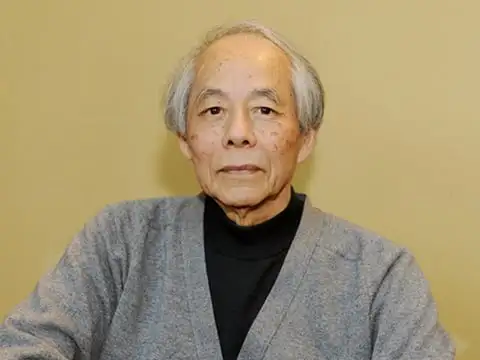

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)、『遠い声/浜辺のパラソル』(ベルリブロ)、『陽だまりの昭和』(白水社)、『荷風の昭和』(新潮社)がある。